سميولوجيا

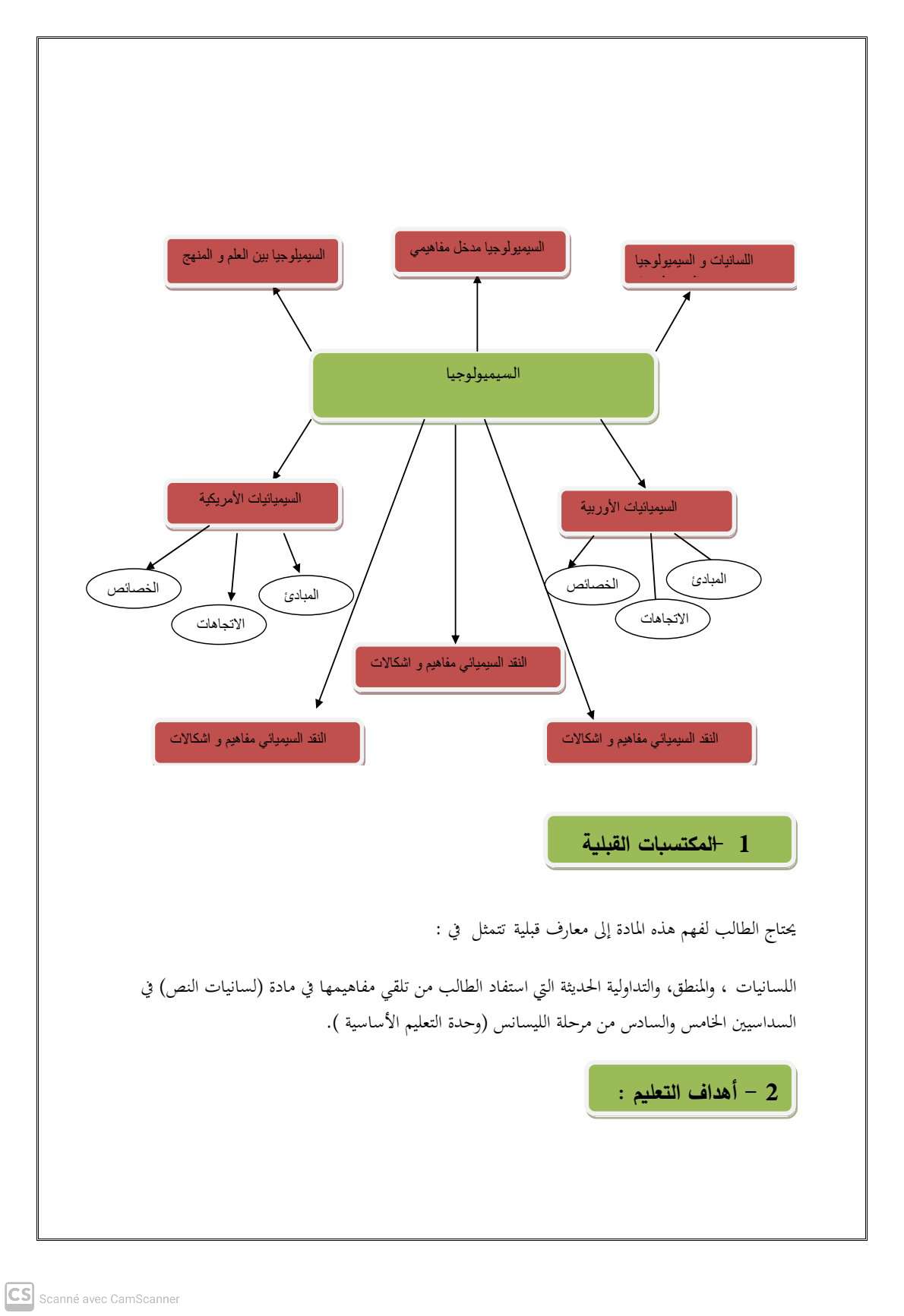

Section outline

-

السيميائيات المصطلح والمفهوم

من المعروف أن علم السيميائيات علم حديث النّشأة، إذ لم يظهر إلا بعد أن أرسى "فردينان دي سوسير" أصول اللسانيات الحديثة، في بحر القرن العشرين مع الإشارة إلى أنه قد كانت هناك أفكار سيميائية متناثرة في التراثين الغربي والعربي على، سواء، ولأنه علم استمد أصوله من مجموعة من العلوم المعرفية، فإن مهمة تحديده وإعطاء مفهوم عام له من الأمور الصعبة ، لهذا السبب تعددت الآراء في تعريفه، وفي تحديد مصطلح دقيق له، سواء في اللغات الغربية أو في اللّغة العربية.

لقد عرف هذا العلم فوضى مصطلحية كبيرة جدا، وأخذ زوايا نظر متعددة، حتى وإن أخذ مكانته كمنهج نقدي، له وجاهته في معالجة الأدبية، خاصة بعد أن تأكد فشل المشروع البنيوي، الذي انغلق على نفسه غير سامح لها بالتجول في فضاءات النص الخارجية. لهذا سنحاول الإلمام بمختلف التسميات الشهيرة للمصطلح بعد أن نتتبع جذره اللغوي، وبعدها نعرج للحديث عن الفوضى المصطلحية التي حدثت في البلاد العربية إثر محاولة نقل هذا العلم، وأخيرا نتناول المفاهيم العامة للسيميائيات لدى جملة من النقاد والباحثين.

1 -الجذر اللغوي للمصطلح، وتعريفه المعجمي:

تؤكد معظم الدراسات اللغوية أن الأصل اللغوي لمصطلح "Sémiotique" يعود إلى العصر اليوناني، فهو آت - كما يؤكد "برنار توسان" - من الأصل اليوناني «Séméion»، الذي يعني(علامة) و Logos"" الذي يعني «خطاب » (...) وبامتداد أكبر كلمة "Logos" تعني العلم، فالسيميولوجيا هي علم العلامات [1].

هذا الرأي يؤكد عليه أيضا بحاثونا العرب، خصوصا بعد اطلاعهم على الأبحاث الغربية فهذا صاحب كتاب «السيميائية الشعرية فيصل الأحمر يقول: يتكون مصطلح سيميائية حسب صيغته الأجنبية Semiotique أو Semiotics من الجذرين (Semio) و (Tique)، إذ أن الجذر الأول الوارد في اللاتينية على صورتين (Semio) و (Sema) يعني إشارة أو علامة، أو ما تسمى بالفرنسية (Signe) وبالإنجليزية (Signe) (...) في حين ان الجذر الثانى - كما هو معروف - علم (فيصل الأحمر (10) ، ويواصل الكاتب شرحه المعجمي للمصطلح فيقول الكلمتين (Semio) و (Tique) يصير معنى المصطلح (علم الإشارات) أو (علم العلامات) (...) وهو العلم الذي اقترحه «دو «سوسیر کمشروع مستقبلي لتعميم العلم الذي جاء به (اللسانيات)، فيكون العلم العام للاشارات"[2].

هذا بالنسبة للمصطلح ، أما إذا انتقلنا إلى تعريف المعجميين له، فنجد التعاريف كثيرة جدا، لذلك سنختار فقط روبير»، فقد أورد في تعريف السيميائيات ما يلي نظرية عامة للأدلة وسيرها داخل الفكر (...) [ كما أنها نظرية للأدلة والمعنى وسيرها في المجتمع (...) [و] في علم النفس تظهر الوظيفة السيميائية القدرة على استعمال الأدلة والرموز»[3] .. ونلاحظ أن هذا التعريف المعجمي يقترب كثيرا من التعريف الاصطلاحي للسيميائيات، إن لم نقل يطابقه.

2 - فوضى نقل المصطلح إلى العربية

عرف مصطلح السيميائية أثناء محاولة نقله إلى العربية فوضى كبيرة ناتجة عن عدم فهم ووعي جيد للمصطلح، وقد يكون ذلك بسبب محاولة تطويعه ليتماشى وسلاسة اللغة العربية، كما قد يرجع ذلك إلى تعصب كثير من الباحثين للتراث، فيحاولون إيجاد مقابل له في تراثنا العربي، ومهما تكن الأسباب والدوافع فقد تعددت الدوال لهذا المصطلح الغربي الفضفاض، لهذا سنركز فقط على أهم التسميات لا غير ، لأنها كثيرة جدا ، فهذا عادل فاخوري - كما يذكر ذلك عزت محمود جاد - يحصر لنا ما يقرب عن الستة أصوات دالة للمصطلح في : السيمياء، والسيمية والسيميائية، والسميوطيقا، ،والسميولوجيا، والرموزية"[4]، كما يذكر أن معجب «الزهراني قد أكد على وجود أكثر من ثمانية أصوات دالة لـ Semiotics ويورد ترجمة غريبة لأحدهم بالأعراضية، اعتمادا على مرجعية دلالية كانت سائدة في اللغة الطبية للقرنين السادس عشر والسابع عشر[5].

4 - المفهوم العام للسيميائيات:

إن السيميائيات علم واسع وشامل وجامع في طياته لكثير من العلوم، ولذلك فالمجال السيميولوجي لا يزال الناس فيه بين أخذ ورد، بسبب أنه لم يحدد بعد" ، حقا فإنه من الصعب جدا وضع مفهوم محدد للسيميائيات، هذه الأخيرة التي يعلم الكل أنها تعني علم العلامات لكن المشكلة متعلقة بهذه العلامات، التي هي أصل الوجود، والتي تمس جل جوانبه.

رغم هذا سنحاول وضع بعض التعاريف التي اقتربت من السيميائيات ولو جزئيا، ولعل أهم محاولة لتعريف هذا العلم كانت مع فرديناند دي سوسير، فهو من بشر بهذا العلم الجديد الذي ستكون مهمته دراسة حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية، يقول: إن اللغة نسق من العلامات التي تعبر عن الأفكار، وإنها لتقارن بهذا أبجدية الصم والبكم، ومع الشعائر الرمزية، ومع صيغ اللباقة ومع العلامات العسكرية (...) وإننا لنستطيع أن نتصور علما يدرس حياة العلامات في قلب الحياة الاجتماعية، وإنه العلاماتية (...) وإنه سيعلمنا مما تتكون العلامات وأي القوانين تحكمها [6] فـ دو «سوسیر رغم دراساته اللغوية الخالصة، إلا أنه استطاع التفطن إلى السيميولوجيا التي اعتبرها محتوية للسانيات، من زاوية أن اللغة نظام إشاري يمتاز بالأفضلية والاتساع أكثر من الأنظمة الأخرى، لذا كانت دراساته حولها، ولم يمنعه هذا من إعطاء تعريف شامل للسيميولوجيا رابطا إياها بالمجتمع.

أما الأمريكي شارل سندرس بورس فقد ربط هذا العلم بالمنطق، حيث يقول: ليس المنطق بمفهومه العام إلا اسما آخر. للسيميوطيقا، والسيميوطيقا نظرية شبه ضرورية أو نظرية شكلية للعلامات (رشيد بن مالك 26). وقد اهتم «بورس كثيرا بدراسة الدليل اللغوي من وجهة فلسفية خالصة.

ونجد «جوليان غريماس يعرف السيميائيات بقوله أنها: علم جديد مستقل تماما عن الأسلاف البعيدين، وهو من العلوم الأمهات ذات الجذور الضاربة في القدم فهي - أي السيميائية - علم جديد وهي مرتبطة أساسا بـ «سوسير»، وكذلك بـ «بورس» الذي نظر إليها مبكرا، ونشأ هذا العلم في فرنسا اعتمادا على أعمال (جاكبسون) Jakobson و «هيالمسليف Helmsler) وكذلك في روسيا (...) وهذا في الستينات»[7] ف "غريماس ينفي وجود أية محاولة في علم السيمياء قبل دو سوسير» و «بورس»، كما يرى أن لأفكار «جاكبسون دورا كبيرا في بلورة هذا العلم الحديث.

والسيميائيات عند كل الغربيين هي العلم الذي يدرس العلامات وبهذا عرفها كل من تودوروف» و «غريماس و جوليا (كريستيفا جون دوبوا و جوزيف راي دوبوف»[8] أما موضوعها فتحدده جوليا كريستيفا» بقولها: إن دراسة الأنظمة علم أخذ ـوية وغير الشفوية ومن ضمنها اللغات بما هي انمة علم اخذ يتكون وهو «السيميوطيقا)[9]

موضوع السيميائية : فالموضوع الأساسي الذي تدور حوله السيميائيات هو أما مهمتها فتلخصها الباحثة نفسها في قولها دور السيميائية هو بناء نظرية عامة عن أنظمة الإبلاغ .

هدف السيميائية : ترى الباحثة العربية سيزاقاسم أن هدف السيميوطيقا أو طموحها هو تفاعل الحقول المعرفية المختلفة، والتفاعل لا يتم إلا بالوصول إلى مستوى مشترك يمكن من خلاله أن ندرك مقومات هذه الحقول المعرفية وهذا المستوى المشترك هو العامل السيميوطيقي[10] .

[1] فيصل الأحمر معجم السيميائيات منشورات الاختلاف ط1 2010ص11

[2] المرجع نفسه ص12

[3] رشيد بن مالك قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص دار الحكمة ط2000ص175

[4] ينظر فيصل الأحمر معجم السيميائيات ص14 ، عزت محمود جاد نظرية المصطلح النقدي ص 326

[5] المرجع نفسه ص ن

[6] منذر عیاشی العلاماتية و علم النص مركز الانماء الحضاري حلب سوريا ط 2009ص (17)

[7] فيصل الأحمر معجم السيميائيات ص 14

[8] عصام خلف كامل الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر دار فرحة للنشر و التوزيع السودن ط/2003ص18

[9] المرجع نفسه ص 26

[10] سيزا قاسم مدخل إلى السيميوطيقا دار التنوير للطباعة والنشر ط 2014ص 13

-

السيميائيات في التراث العربي القديم

ككل العلوم والمباحث المعرفية الأخرى - تؤكد جل الدراسات فى التراث العربي القديم - أن العرب قد عرفوا ما يسمى اليوم بعلم السيميولوجيا، وإن كانت إشاراتهم مبعثرة ومتناثرة في أحضان علوم متنوعة كعلم النحو، وعلم البلاغة، وعلم التفسير وعلم التصوف وغيرها.

إلا استعمال مفاتيح وآليات وإجهاد عقولنا لنيلها، وحقا فتراثنا العربي قد خلف لنا أفكارا سيميائية عميقة ،وقيمة لا تنتظر إلا التصفية والترتيب لنحصل على سيميائيات بأصول وقواعد عربية خالصة، وليس هذا الكلام تعصبا منا للتراث وإنما هي الحقيقة التي لمسناها ونحن نبحث بسطحية هذه الإشارات فما بالك لو تعمقنا البحث؟ إلا أن ذلك ليس تامة محل بحثنا، لذلك سنكتفي بإيراد أهم بعض الإشارات السيميائية - ومعظمها كانت متعلقة بعلم الدلالة وبالفلسفة - عند بعض فقط، وحسبنا ذلك.

1 - مصطلح سيمياء واستعمالاته العربية القديمة

أ – لغة:

ورد في قاموس ابن منظور أن: «السيمياء: العلامة: مشتقة من الفعل «سام» الذي هو مقلوب وسم وهي في الصورة «فعلى» يدل على ذلك قولهم سمة، فإن أصلها : وسمى بالقصر، وسيمياء بزيادة الياء ،وبالمد، ويقولون (سوم) إذا جعل «سمة» (...) قولهم سوم فرسه أي جعل عليه السمة وقيل: الخيل المسومة هي التي عليها السيمة والسومة وهي العلامة [1] .

هذا فيما يتعلق بالتعريف المعجمي لمصطلح «سيمياء» والذي وجدنا أنه يعني علامة مما يجعلنا نرى أنه هناك تقاربا في المفاهيم والمصطلحات بين العرب والأمم الأخرى وقد يكون هذا المصطلح قد انتقل إلينا من اللغة اليونانية وأخضع لقوانين لغتنا، كما قد يكون العكس، ذلك أن سيمياء العربية تشبه Semiotic» الغربي، إذ يشتركان في ثلاثة حروف.

أما في القرآن الكريم فقد وردت لفظه سيمياء» دون ياء في عدة مواضع ، كقوله تعالى: سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ (الفتح: (29)، وقوله أيضا: ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقدام ﴾ (الرحمن (41) كذلك قوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَاب الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ (الأعراف: 48)، ونلاحظ أن الدلالة التي حملتها هذه اللفظة في القرآن هي نفسها الدلالة التي ذكرها «ابن منظور» وهي العلامة. كما وردت هذه اللفظة أيضا في الشعر و منه قول «أسيد بن عنقاء «الفزاري يمدح عملية حين قاسمه ماله: غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيمياء لا تشق على البصر"[2].

ب - اصطلاحا:

لقد تعددت استعمالات مصطلح سيمياء كعلم عند العرب قديما، فهذا ابن سينا في مخطوطة له بعنوان: كتاب الدر النظيم : في أحوال علوم التعليم وفي فصل تحت عنوان: علم السيميا يقول:علم السيميا علم يقصد فيه كيفية تمزيج القوى التي في جواهر العالم الأرضي ليحدث عنها قوة يصدر عنها فعل غريب، وهو أيضا أنواع [3] ، ويواصل رشيد بن مالك ذكره لما ورد تحت هذا العنوان من هذه المخطوطة لـ ابن سينا»، فيذكر تلك الأنواع، وهي متعلقة بالحركات العجيبة التي يقوم بها الإنسان وبعضها متعلق الهندسة، أما البعض الآخر فمتعلق بالشعوذة.

أما ابن خلدون فيقدم فصلا من مقدمته لعلم أسرار الحروف، وهو كما يقول: المعروف بالسيميا نقل وضعه من الطلسمات إليه في اصطلاح التصرف من غلاة المتصوفة (...) في جنوحهم إلى كشف حجاب الحسن، وظهور الخوارق على أيديهم (...) ومزاعمهم التي تنزل الوجود عن الواحد وترتيبه، وزعموا أن للكمال الأسمائي مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب، وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأكوان على هذا النظام[4]. فـ "ابن خلدون" من هذه الوجهة قد تحدث عن الجانب الغيبي والسحري لعلم السيمياء على عكس محمد شاه بن المولى شمس الدين الفناري الذي تحدث عن جانب واقعي وجانب سحري ومهما يكن فـ "السيمياء" كعلم عند العرب بعيدة كل البعد عن معناها الحالي.

2 - أهم الإشارات السيميائية عند العرب القدامى:

لم يتعامل معه عربنا القدامى مع مصطلح سيمياء إلا في إطار ما هو خارج عن المألوف، أما مفهومه الذي يعرف به اليوم، فإننا لا نجده إلا عبر إشارات من بعض بلاغيينا وفلاسفتنا، ضمن أبحاثهم المختلفة وذلك في شذرات متفرقة هنا وهناك، لذا سنحاول إيراد أهم من كانت لهم إشارات إلى هذه المفاهيم السيميائية الحديثة.

أ - الجاحظ وإشاراته إلى العلامات غير اللغوية:

يرى الجاحظ أن اللغة هي: "أداة نقل المعرفة طالما أن حاجة الناس إلى بعض صفة لازمة في طبائعهم"[5] ،أما وظيفة اللغة فهي الانتقال من معرفة الحواس إلى معرفة العقول[6] ، أما في مسألة المعاني والألفاظ فيقول: «أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية، وممتدة إلى غير نهاية وأسماء المعاني...محدودة، وجميع أصناف الدلالات على المعاني... خمسة أشياء، لا تنقص ولا تزيد أولها اللفظ ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال، تسمى نصبة، الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقتصر والنصبة هي على تلك الدلالات [7]الجاحظ ، فهو هنا يفضل اللغة على باقي العلامات الأخرى. أما في مسألة طرائق الإشارة وعلاقتها باللفظ وما من دلالة، فيقول الدلالة باللفظ، فأما الإشارة فباليد لرأس، وبالعين والحاجب، والمنكب إذا تباعد الشخصان، وبالثوب وبالسيف وقد يتهدد رافعا السوط والسيف فيكون ذلك زاجرا رادعا ويكون وعيدا وتحذيرا (...) والإشارة واللفظ شريكان ونعم العون له ونعم الترجمان هي عنه ، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ ، وما تغنى عن الخط»[8] أما البيان عنده فمرادف للدلالة ، وهو كل ما يكشف الغموض، سواء أكان لغة أو غير ذلك، لذلك نجده يقول : ومتى دل الشيء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان صامتا، وأشار إليه، وإن كان ساكتا» [9]، فهذه هي الدلالة كل ما يوصل إلى معنى معين، ومعروف أن السيمائيات تبحث في أنساق الدلائل كلها.

هـ - «الغزالي» و «ابن سينا »ونظرتهما إلى العلامة :

كما بحث لغويونا وبلاغيونا في مسألة الدلالة، كذلك فعل فلاسفتنا ومفكرونا ، فهذا «أبو حامد الغزالي يقول في حديثه من المعرفة إن للأشياء وجودا في الأعيان ووجودا في اللسان ووجودا الأذهان، أما الوجود في الأعيان فهو الوجود الأصلي الحقيقي في والوجود في الأذهان هو الوجود العلمي الصوري والوجود في اللسان هو الوجود اللفظي الدليلي[10] ، ونفهم من قوله "وجود في الأعيان" أنه يشير إلى الأشياء الخارجية، والتي تسمى اليوم ،بالمرجع عند دي سوسير وبالموضوع عند «بورس» أما الوجود في الأذهان فهو ما يقابل اليوم «المدلول» عند «سوسير» وبـ «المؤول» عند «بورس»، أما الوجود في اللسان فهو «الدال» بلغة دي سوسير والممثل بلغة بورس». ويرى مبارك حنون أن هذه المراتب متطابقة متوازنة متلازمة، يتطلب كل منها الآخر»[11] ، وهذه المراتب هي مكونات، الدلالة التي يصر عليها كل السيميولوجيين المحدثين.

و يقول« ابن سينا » متحدثا عن مكونات الدلالة «إن الإنسان قد أوتى قوة حسية ترتسم فيها صور الأمور الخارجية (...) فترتسم فيها ارتساما ثانيا ثابتا وإن غابت عن الحس... ومعنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع اسم ارتسم في النفس معنى فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم، فكلما أورده الحس على النفس التفتت إلى معناه مصطفى فاسي). إذن فـ «ابن سينا" أيضا لا يهمل المرجع من العلامة اللفظية، فهو يهتم به كما يهتم باللفظ (الدال) والمعنى (المدلول)، أما الكتابة فهي عند "ابن سينا" ليس لها دورا "ضروريا (....) خلافا لأرسطو"[12].

[1] ابن منظور لسان العرب ص 308

[2] ينظر فيصل الأحمر معجم السيميائيات ص 30

[3] رشيد بن مالك السيميائية أصولوها و تطبيقاتها ص 23

[4] المرجع نفسه ص 24

[5] نصر حامد أبو زيد العلامات في التراث دراسة استكشافية. من کتاب: سيزا قاسم: مدخل إلى السيميوطيقا السيموطيقا حول بعض المفاهيم والأبعاد. ج1 ص54

[6] المرجع نفسه ص 54

[7] الجاحظ البيان والتبيين. ج 1 ص57

[8] المرجع نفسه ص ن

[9] الجاحظ:ص 60

[10] مبارك حنون: السيمياء عند العرب من مجلة دراسات أدبية ولسانية. العدد 05/ شتاء 1986ص 95

[11] مبارك حنون: 96

[12] رشيد بن مالك السيميائية أصولها وتطبيقاتها ص 25.

-

سيميولوجيا « دي سوسير»

ترتبط السيميولوجيا ارتباطا وثيقا بالنموذج اللساني البنيوي الذي أرسى دعائمه السويسري فردناند دو سوسیر»، منذ القطيعة الابستمولوجية التي أحدثها مع الدراسات اللغوية السابقة، وهو وإن لم تكن دراساته حول السيميولوجيا، إلا أنه أرسى قواعد أساسية تبناها كل السيميائيين الذين أتوا بعده.

لقد دعا دو سوسیر إلى تبني المنهج الوصفي، الذي لا تحتكم قوانينه إلى العوامل التاريخية أو الخارجية الأخرى، بل إن اللغة في إطار هذا المنهج يجب أن تدرس في ذاتها ومن أجل ذاتها، إنها منهج مغلق لا يؤمن بما يقع خارجه من عوامل ولأنه منذ البداية أراد أن يصل إلى دقة علمية كبيرة في بحوثه النظرية فقد كان أكثر تخصيصا لبحثه الذي هو اللغة دون سواها، وترك لمن يجيء بعده مهمة التكفل بالقضايا الدلالية، والإشارات غير اللغوية الأخرى، لكنه لم ينس توضيح مجال بحثه الذي هو دراسة "اللغة الطبيعية" ليقول أنها جزء من علم عام هو علم السيميولوجيا.

كان دو سوسير يدرك منذ البداية أن العملية التواصلية تتم عبر مجموعة من الإشارات اللغوية وغير اللغوية فكانت أول خطوة قام بها تحديد علم اللغة بعد النظر إلى شتى العوامل البيولوجية والفيزيقية والسيكولوجية والاجتماعية والتاريخية والجمالية والعلمية التي تتداخل وتتشابك لتكون نسيج النشاط اللغوي لدى البشر" [1] فبعد أن رأى أن اللغة مؤسسة اجتماعية، ولكنها تتميز عما سواها (...) بعدة سمات [2]

استنتج أنه من الضروري إدراج ظواهر صعيد آخر في هذا السياق ذلك أن هذه اللغة ما هي إلا نظام الدلائل يعبر عما للانسان أفكار، وهي في هذا شبيهة بالكتابة، من وبألف بائية الصم والبكم ، وبالطقوس الرمزية، وصور آداب السلوك وبالإشارات الحربية وغيرها[3] فاللغة إذن ما هي إلا وسيلة من الوسائل التي تحقق الدلالة وتنقل أفكار الإنسان إلى الآخرين، ومن تساعد على التواصل كغيرها من الأنظمة الأخرى، وإن كانت - كما ثم أكد «دوسوسير» - أهم هذه الأنظمة جميعها، أما أهميتها فترجع إلى كونها المضمون الرئيس للكون، ولأنماط وجوده فلا يمكن معرفة أي شيء دون الاستعانة بعلامات اللسان ذلك أن العالم بكل موجوداته يحضر في الذهن على شكل مضمون لساني. ولأنه توجد أنظمة تواصلية أخرى غير اللغة الطبيعية فلا بد من تصور علم يدرس حياة الدلائل في صلب الحياة الاجتماعية، وقد يكون قسما من علم النفس الاجتماعي، وبالتالي قسما من علم النفس العام، ونقترح تسميته Semiologie ، أي علم الدلائل وهي كلمة مشتقة من اليونانية Sémeion بمعنى دليل ولعله سيمكننا من أن نعرف مما تتكون الدلائل والقوانين التي تسيرها، ولما كان هذا العلم غير موجود بعد، فإنه لا يمكن أن نتنبأ بما سيكون، ولكن يحق له أن يوجد، ومكانه محدد سلفا"[4] .

نفهم من هذا القول أن دي سوسير قد جعل السيميولوجيا فرعا من علم النّفس الاجتماعي ومن ثم من علم النّفس العام، ولعل السبب الذي جعله يضع السيميولوجيا هذا الموضع من علم النّفس وعلم الاجتماع هو ولعه بالنّتائج التي توصلت إليها أبحاث هذين العلمين على يد معاصریه "فروید و دوركايم" ، ومن خلال تسميته لهذا العلم بالسيميولوجيا اشتقاقا من Semion اليونانية ندرك وعيه بالدراسات اللّغوية القديمة العائدة إلى الجذور اليونانية.

وقد دي سوسير أكد أنّ النّتائج التي سيتوصل إليها هذا العلم سوف تطبق على اللّسانيات ذلك أنّ هذه الأخيرة ما هي إلا جزء، ولو مفضل من علم عام هو علم العلامات فاللسانيات إذن تتقيد بدقة بمجال محدد في مجموعة القواعد الأنثروبولوجية»[5] ، أما أهميتها فتعود إلى كونها ألحقت بعلم الدلائل ليس إلا - كما يقول «دوسوسير» - الذي يعترف منذ البداية بأهمية السيميولوجيا وإن لم تتحدد معالمها بدقة بعد كيف لا وهي الكل أما اللّغة فلا تمثل إلا جزءا صغيرا منها، لكن هناك الكثير من السيميولوجيين الذين أتوا بعده، وقلبوا مقولته هذه وأولهم «رولان بارث»، الذي رغم أنه احتفظ بمفاهيم ومصطلحات كثيرة لـ دي سوسير، خاصة مصطلحي الدال والمدلول، اللذين فضلهما على مصطلحي التعبير والمحتوى لـ «هيالمسليف »كما احتفظ بمفهوم ثنائية اللغة والكلام برمته والذي ينظر دو سوسير من خلاله إلى اللغّة على أنّها منظومة من العلامات تعبر عن فكرة ما، أما الكلام فهو عمل فردي للإرادة والعقل»[6] ، إلا أنه قلب مقولة اللسانيات جزء من السيميولوجيا وقال بأن «اللغة ليست إلا جزءا من علم العلامات والنظر إلى علم العلامة بوصفه فرعا من علم اللغة العام، وبالضبط ذلك القسم الذي يتحمل على عاتقه كبريات الوحدات الخطابية الدالة" [7] ، فاللسانيات أهم بكثير من السيميولوجيا لأنها الأساس في تكونها وتشكيل ،قواعدها وهو نفس الرأي الذي ذهبت إليه «جوليا كريستيفا حين تقول تستطيع اللسانيات أن تصبح النموذج العام لكل سيميولوجيا، بالرغم من كون اللسان ليس سوى نسق خاص الأنساق السيميولوجية»[8] ، وكيف لا تكون اللسانيات هي أساس السيميولوجيا وهذه الأخيرة قد تبنت في منطلقاتها كل المبادئ الألسنية ولأن مهمة السيميولوجيا السوسيرية الكشف عن كينونة الدلائل كيفما شاءت، بأي نظام كانت فإن التعرض لمفهوم الدليل عند دي سوسير مهم في مقامنا هذا فقد ربطه بمفهوم النظام، هذا الأخير الذي هو «الرابـط الحقيقي بين العناصر الصوتية والعناصر النفسية في صلب كل دليل من الدلائل"[9] ، ويقصد دو سوسير بالعناصر الصوتية الدوال دو سوسير فقد حصر الدال في الصورة الصوتية فقط أما العناصر النفسية فهي المدلولات، وهو تأكيد آخر على الجانب النفسي في دراسات «دي سوسير، والنظام السوسيري يتضمن مفهوم الكل والعلاقة، حيث لا يمكن فهم وظيفة الأجزاء إلا في علاقتها الاختلافية مع الكل فالأجزاء داخل النظام ليس لها معنى في حد ذاتها عندما ينظر إليها معزولة وهو ما عبر عنه دو سوسير بمفهوم" القيمة Valeur"[10] وقوله «علاقتها الاختلافية مبني على رؤيته للغة، يقول «أما في اللغة فإنك لا تجد إلا اختلافات بدون ما وجود لعناصر إيجابية، فسواء اعتبرت المدلول أو الدال، فإنك لن تجد في اللغة أفكارا ولا أصواتا وجودها سابق لوجود النظام اللغوي، إنما تجد فيها اختلافات تصورية، وأخرى صوتية نابعة من ذلك النظام»[11].

لا قيمة إذن للأفكار مجردة عن الدوال، ولا قيمة للدوال دون أفكار، ووجودهما مستقلان عن بعضهما البعض مستحيل، ثم إن الدلالة لا تتكون إلا داخل النظام، أو الوحدات اللغوية، ولا تعرف

إلا في علاقاتها التعارضية، وهذا ما يفترضه مفهوم القيمة - كما وضح أنور المرتجى» - ، والتصور السوسيري لمفهوم القيمة كما يقول رولان» (بارث» يتكئ على خلفية ديمقراطية تنتظم العلاقة بين الدلائل، أي أن دي سوسير يتعامل معها كمواطنين في مجتمع داخل نظام يقوم على المساواة [12]، وهو تشبيه رائع من «بارث يوضح بشكل جيد مفهوم القيمة عند دي سوسير حتى أنه لا يترك لنا مجالا للشرح أكثر ، وحسبنا أن نعطي مثالا توضيحيا أورده ر، وهو تشبيهه لمفهوم القيمة بالعلاقة المتبادلة بين قطع الشطرنج فقوانين اللعبة تقول أن كل تغيير في عنصر معين يؤدي إلى تغيير في النظام ككل [13].

لقد تبنت اللسانيات البنيوية فيما بعد مفهوم القيمة السوسيري، حيث أن ما يوجد من فكرة أو مادة صوتية في الدليل هو أقل قيمة بالمقارنة مع ما يحيط به من دلائل أخرى[14] ، وأكد مفهوم القيمة حضوره -كما يؤكد أنور المرتجي -في مجالات بعيدة عن اللسانيات كما هو الشأن عند ليفي شتراوس» في دراسته لنظام القرابة.

وانطلاقا من مفهوم القيمة عند دي سوسير ننتقل إلى فكرة أساسية أخرى من أفكاره كانت لها إسهاماتها في تشكيل علم العلامة اللغوية فاللغة لدى "دي سوسير" عبارة عن مستودع من العلامات والعلامة وحدة أساسية في عملية التواصل بين أفراد مجتمع معين، وتضم جانبين أساسيين هما الدال والمدلول"[15]. وينبغي الإشارة إلى أن دي سوسير وفي مرحلة أولى من أبحاثه أثناء حديثه عن الدليل اللساني، قال بأنه متصور ذهني وصورة أكوستيكية، وفي مرحلة ثانية تخلى عن هذين المصطلحين اللذين لهما صدى نفسى ،كبير وفضل الاحتفاظ بكلمة دليل للدلالة على المجموع، واستبدل المتصور الذهني بالمدلول والصورة الاكوستيكية بالدال[16] .

وقد تبنى جميع اللسانيين والسيميولوجيين الذين جاءوا بعد ادي سوسير مفهومه للدليل وأصبح ذا قيمة علمية كبيرة - كما تؤكد دليلة "مورسلي" ، وإن كان هناك من أدخل عليه تعديلا مثل "بارث و لاكان" ، اللذين أخذا برفض فكرة وجود ارتباط ثابت بين الدال والمدلول، وقدموا حجتهم على ذلك بكون الإشارات تعوم سابحة لتغري المدلولات إليها لتنبثق معها، وتصبح جميعا دوالا أخرى ثانوية متضاعفة لتجلب إليها مدلولات مركبة[17] .وقد انطلق هذا التعديل من مفهوم "دي سوسير" الذي ركز على نظرة أراد من خلالها أن يجعل أبحاثه ذات علمية وموضوعية أكثر، ليقول أصحاب هذا التعديل أنه من الصعب جدا إيجاد علمية بهذه الدرجة في الأبحاث اللغوية والأدبية، كما أن العلاقة الجامعة بين الدال والمدلول عند "دي سوسير" علاقة اصطلاحية عرفية، يقول في هذا الشأن وبعبارة واضحة صريحة إن الرابط الذي يجمع بين الدال والمدلول رابط اعتباطي، أو بعبارة أخرى، وبما أننا بكلمة دليل المجموع الناتج عن الجمع بين نعني الدال والمدلول يمكننا أن نقول بصورة أبسط : إن الدليل اللغوي اعتباطي"[18] وقد قدم "دو سوسير" أمثلة كثيرة توضح هذا الرأي كاختلاف اللغات حيث نجد المدلول الواحد يعبر عنه بدوال عديدة في لغات متمايزة.

في هذا الصدد أيضا نجد من عاب على دي سوسير هذا الرأي، الذي يذهب من خلاله إلى التأكيد على أن موضوع السميولوجيا يتحدد انطلاقا من مجموعة الأنظمة القائمة على اعتباطية المعنى. فالاعتباطية السوسيرية إنما هي قائمة على الدال والمدلول، وهذا ما يعاب في هذه الفكرة، فهذا "إميل بنفينيست" يوافق على نظرية طبيعة العلامة اللغوية بأكملها، لكنه أن يقوي من عنصرها بشأن مسألة يعتقد أن "سوسير والتماسك فى معالجتها، وهى أن الاعتباط يقع بين العلامة ( دالا ومدلول، والشيء الذي تعنيه وليس بين الدال والمدلول"[19] . ولكن مهما قيل عن مفهوم الاعتباطية عند "دي سوسير" وما نتج عنه من إطلاق قيد الإشارة، فإنه يقوم كأخطر ما قدمته السيميولوجيا، حيث يتأسس عنه مبدأ القراءة السيميولوجية للنص، التي تقوم على إطلاق الإشارات كدوال حرة لا تقيدها حدود المعاني المعجمية، ويصير للنص فعالية قرائية إبداعية، تعتمد على الطاقة التخييلية للإشارة فى بواعثها مع بواعث ذهن المتلقي، ويصير القارئ هو صانع النص[20].

توجد كذلك أفكار كثيرة جدا جاء بها دو سوسير في دراساته اللغوية، وتبنتها الدراسات السيميولوجية فيما بعد خاصة مبدأ الثنائيات التي قام عليه الدرس اللغوي الحديث ونقلتها كل المدارس النقدية الحداثية .

ولعل أهم ما يميز المشروع السيميولوجي عند «دي سوسير» هو تأكيده على البعد الاجتماعي للدليل، والذي كان صريحا وجليا في تأكيده على أن الدلائل تعبر عن أفكار وكذلك ما يمكن ملاحظته على أفكاره السيميولوجية، تأكيده على قضية القصدية وإرادة التواصل، حيث ركز عليهما في معالجته لمسألة الدليل أما البعد النفسي الذي كان حاضرا في تعريفه للدليل، فقد طبع أعماله كلها، وجعل «مونان» يعتبره رجلا يمثل عصره، ولا ننسى قضية النظام التي جعلها محور أبحاثه اللغوية، فهي أهم ميزة على الإطلاق ميزت مشروعه السيميائي والتي تبناها كل من جاؤوا بعده.

في الأخير، يمكن القول أن مشروع «دي سوسير» السيميولوجي إنما هو مستمد من دراساته اللغوية التي كانت الأساس في بلورة أغلب المفاهيم السيميولوجية وحتى التفكيكية وغيرها من المدارس الحداثية الأخرى، فاللسانيات هي المنطلق الوحيد لهذه المدارس التي رأت في النتائج التي توصلت إليها ألسنية "دي سوسير" الأمل الذي لابد من الوصول إليه.

[1] سمير حجازي: المتقن : معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة ص194

[2] فرديناند دي سوسير دروس في الألسنية العامة ص 37

[3] المرجع نفسه ص ن

[4] المرجع نفسه ص ن

[5] أحمد مومن اللسانيات: النشأة والتطور ص 132

[6] قاموس التحليل السيميائي للنصوص - عربي إنجليزي فرنسي ص30

[7] عبد الله إبراهيم وآخرون معرفة الآخر : مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة (البنيوية - السيميائية - التفكيك) ص77

[8] جوليا كريستيفا علم النص ص15

[9] فرديناند دي سوسير دروس في الألسنية العامة ص183

[10] ينظر فيصل الأحمر ، معجم السيميائيات ص 43

[11] دو سوسير دروس في الألسنية العامة ص 183

[12] أنور المرتجى سيميائية النص الأدبى ص10

[13] المرجع نفسه ص ن

[14] رشيد بن مالك السيميائية أصولها وقواعدها ص 30

[15] أحمد مومن اللسانيات: النشأة والتطور ص 127

[16] فيصل الأحمر معجم السيميائيات ص 45

[17] عبد الله الغذامي الخطيئة والتكفير ص46

[18] فردينان دي سوسير دروس في الألسنية العامة ص112

[19] فيصل الأحمر معجم السيميائيات ص 46

[20] عبد الله إبراهيم وآخرون معرفة الآخر : مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة (البنيوية - السيميائية - التفكيك) ص 78

-

يمكن أن نعرِّف السيميوطيقا عند بيرس على أنها ذلك العلم الذي يدرس العلامات في كل مناحي الحياة، وهو العلم الذي يُعنى بـ"وصف آليات إنتاج الدلالة داخل موضوع ثقافي ما"[1]، بمعنى أن السيميائيات تدرس كل العلامات اللغوية وغير اللغوية في الكون لِتُحاول استخراج الدلالات الكامنة وراءها، وإذا كان دي سوسير قد ربطها بالمجتمع وحسب، فـ"بورس" يقرِنُ هذا العلم بالمنطقِ، ويعتبر وظيفتَه منطقيةً وفلسفيةً على نحو محض، ولذلك فالسيميوطيقا، من منظور "بورس"، تشمل جميع العلوم الإنسانية والطبيعية. ويؤكد بورس، في مواضع كثيرة، أنه لم يكن" ليدرس أي شيء، مثل: الرياضيات والأخلاق والميتافيزيقا والجاذبية وعلم الأصوات والاقتصاد وتاريخ العلوم...إلخ، إلاّ بوصفه دراسةً سيميوطيقية"[2]، وهذا ما يثبت شمولية السيميوطيقا لدى الفيلسوف الأمريكي.

وإذا كان دي سوسير قد اشتُهِرَ بتقسيماته الثنائية في بحثه الألسُني (دال - مدلول، السانكرونية - الدياكرونية، المحور الاستبدالي - المحور التركيبي...)، فإن بورس قد أخذَت نظريتُهُ السيميوطيقية منحىً ثُلاثياً؛ إذ لا يمكن، في نظره، أن نتصور رقم (1) دون أن نتصور معه الرقم (2)، لأن الأول يحتاجُ إلى الثاني ليفتح السلسلة الاحتمالية، ثم إن الأمر لا يمكنه أن يقف عند هذا الحد دون وجود الرقم (3)، لأنه هو الذي يقوم بعملية الربط بين الأول والثاني، ثم إن هذا الرقم لا يكون كالأول ولا كالثاني، بل ينتمي إلى دائرة مختلفة تماما. [3]ولذلك فإن الأنظمة الثُّلاثية التي تشتغل في النسق السيميائي لدى بورس، يمكن تجليتُها، أولاً، في التقسيم الثلاثي للعوالم المنطقية أو للمقولات الفانيروسكوبية، وثانيا في التقسيم الثلاثي للسيميوز إلى العلامة الممثل والعلامة الموضوع والعلامة المؤول، وأما ثالثا فسيأتي توضيح التفريعات الثلاثية الناتجة عن السيميوز في علاقته بالمقولات المنطقية الثلاث.

أولا: العوالم المنطقية الثلاث أو "المقولات الفانيروسكوبية ":

يؤكد بورس أن التجربة الإنسانية لا يمكن أن تخرج من أصول ثلاث فهي "الأصل والمنطلق في إدراك الكون وإدراك الذات وإنتاج المعرفة وتداولها...و تنطلق الثلاثية من النوعية (أول) إلى الفعل (ثان) وإلى قانون (ثالث)، أي من الإحساس إلى الوجود إلى التوسط"[4]، بمعنى أن الكون تحكمه ثلاث مقولات:

1. المقولة الأولى أو الأولية تتعلق بـعالم الأحاسيس، فالعالمُ، هنا، "يمثل أمامنا في مرحلة أولى على شكل أحاسيس ونوعيات مفصولة عن أي سياق زماني أو مكاني... وتشير هذه المقولة إلى الإمكان فقط، فلا شيء يوحي بأن معطياتها قد تتحقق في واقعة ما"[5]، وهذا يعني أن مقولة الإمكان تعني حالة الأشياء قبل أن تتحقق، وهي "كيفيات الإحساس، والمظاهر المحضة. وهي بالتعريف حال الوجود الذي يرتكز على أن شيئا هو إيجابيا كما هو دون اعتبار لأي شيء آخر. وهذا لا يمكن أن يوجد إلا في صورة إمكان"[6] فكلمة "كتاب"، مثلا، في مقولة الأحاسيس، ليس إلا مجموعة من الأصوات التي لا تعني شيئا بعدُ، فهي تتحدد في كونها مجرد أحاسيس ونوعيات تثيرها فينا، ولعل هذا الأمر يبرز على نحو جيد، إذا أخذنا مثال رجلٍ فرنسي لا يجيد التحدث باللغة العربية ولا يفهمها، فلفظنا أمامه كلمة "كتاب"، إنه، في هذه الحالة، لن يدركها على أنها تشير إلى "الكتاب" المرجعي، بل ستتحدد لديه كأحاسيس ونوعيات فقط، وهذا بالضبط ما يعنيه بورس بمقولة الأولية، فهي تشير إلى الأشياء في حالة إمكانها فقط، لا في تحققها وفعليتها.

2. المقولة الثانية أو الثانوية تتصل بعالم الفردية، فإذا كانت الأولية تعني حالة الظواهر في إمكان تحققها، وفي تمفصلها عن الوجود العيني، فإن الثانوية تعني "الواقعة والوجود: وجود الشيء ووجود الحدث، وجود الفكرة والوضعية [...] إنها مقولة الهنا والآن، وجود الشيء الذي حدث في زمن ومكان معينين[...] إن [الثانوية] من هذه الزاوية بالذات هي الشرط الأساسي لتحويل الإمكان واللاتحديد (اللاعضوي، واللامحدد) إلى حقائق مجسدة داخل حقل التجربة الإنسانية[7]"، أي أن هذه المقولة تقيم علاقة ضرورية مع المقولة السابقة، فتخرجها من لاتحديديتها إلى عالم التحديد والتعيين والوجود الفعلي والتجربي. وإذا عُدنا إلى صاحبنا الفرنسي الذي لا يمت بصلة إلى اللغة العربية، وأتينا بكتاب ما وأخبرناهُ بأنَّ كلمة "كتاب" التي كانت تتبدى لديه، في السابق، مجرد أصوات وأحاسيس، تعني هذا الكتاب (ذو الدفتين والصفحات..) فإننا سنكون بذلك قد مكناه من التقاط كلمة "كتاب" من عالمها اللامحدد (الأولية)، وإدخالها في عالم التحقق والتحديد (الثانوية)، وبذلك فإن المقولة الأولى لا قيمة لها دون حضور المقولة الثانية، وهذا لا يعني أننا حللنا المشكلة بهذه البساطة، فعلى العكس من ذلك، تعني هذه المقولة مجرد النسخة الواحدة والمفردة فقط.

3. المقولة الثالثة أو الثالثية وتتعلق بعالم الفكر؛ أما هذه المقولة فتلعب دوراً توسُّطيا بين المقولتين السابقتين، فإننا لا يمكن أن نقيم علاقة ثابتة ودائمة بين عالم الأحاسيس وعالم الفردية دون عالم الفكر أو القانون الذي، عن طريقه، نتمثّلُ الموجودات. إن هذا العالم يعني "الفكر في محاولته تفسير معالم الأشياء"[8]، وبهذا، يتعين لنا القول أن الثالثية هي التي تمكننا من وضع علاقة بين الشيء في احتماليته وإمكانيته، وبين ما "يمثله" في حالة التحقق والتعيُّن؛ فالرجل الفرنسي الذي أسْمعناهُ كلمة "كتاب" يظن أنها تدل على ذلك الكتاب الذي حملناهُ إليه فقط، ولذلك قد لا يُطلق هذه اللفظة على كتاب آخر غير الذي رآه؛ إذ أننا تركناهُ بين عالم الأحاسيس وعالم الفردية فقط، فما الحلُّ إذا لمساعدته؟ يتعين علينا، في هذه الحالة، أن نستعين بعالم الفكر أيضا؛ أي المقولة التي تُقنن له عملية الإدراك، فنخبره أن كل شيءٍ يملك المواصفات التالية: (دفتين وصفحات وسطور...) نسميه كتاباً، وبذلك نكون قد مكنا الرجل من التعرف على كل النسخ التي يُطلق عليها لفظ "كتاب"، أي خلَّصناهُ من فكرة النسخة الواحدة.

إذن، تُشكل المقولات الثلاث البنية الإدراكية الشاملة في سيميائيات بورس، فالمقولة الأولية تدل على المقولة الثانوية عن طريق الثالثية التي تقيم دور الوسيط بين المقولتين السابقتين، وإذا أدركنا كنه هذه المقولات سنتمكن أيضا من إدراك بنية السيميوز وتفريعاته.

ثانيا: السيميوز

يُمثل السميوز، لدى بورس، "السيرورة التي تقود إلى إنتاج دلالة ما[9]" وبعبارة أوضح فـ"السيميوز تتحدد باعتبارها سيرورة يشتغل من خلالها شيء كعلامة. وتستدعي تضافر ثلاثة عناصر[...] وهي عناصر تشتغل ضمن حلقة يحيل كل عنصر داخلها على عنصر آخر. والعلامة لا يمكن أن تكون علامة إلا إذا كانت جمعا وربطا بين هذه العناصر الثلاثة"[10]، والعناصر المكونة للسيميوز هي العلامة الممثل " الماثول " الذي ينتمي إلى مقولة الأحاسيس، والعلامة الموضوع الذي ينتمي، بدوره، إلى مقولة الفردية، والعلامة المؤول التي تتجسد باعتبارها تنتمي إلى مقولة الفكر والقانون. لماذا يشكل السيميوز سيرورة؟ يتحدد هذا الأمر في أن العلامة الممثل أو الماثول تحيل على العلامة الموضوع عن طريق العلامة المؤول، والتي بدورها ستتحول، فيما بعد، إلى علامة ممثل تحيل على علامة موضوع عن طريق علامة مؤول آخر، والذي بدوره سيدخل في هذه السيرورة التدليلية إلى ما لانهاية وهكذا. فالعلامة عند بيرس هي " شيء ما ينوب لشخص ما عن شيء ما من جهة ما و بصفة ما " ويمكننا إيضاحُ السيميور على النحو الآتي:

1- العلامة الممثل، وهو العنصر الذي تتمثل فيه العلامة كأحاسيس ونوعيات مفصولة عن أي إطار مرجعي، فهو "الشيء الذي يعوض بالنسبة لشخص ما شيئا ما بأية بصفة وأية طريقة [...] وهذه العلامة تحل محل شيء هو موضوعها[11]"، ويعني هذا، أن العلامة الممثل يشتغل كـ"أداة نستعملها للتمثيل لشيء آخر. إنه لا يقوم إلا بالتمثيل، فهو لا يعرفنا على الشيء ولا يزيدنا معرفة به"[12]، ولذا فإن أي مظهر، سواءً كان لغويا أو غير لغوي، لا يمكنه أن يعني شيئا غير نفسه التي تثير لدينا مجرد أحاسيس ونوعيات فقط، وهذه هي العلامة الممثل في حالة عدم اتصالها بعلامة موضوع ما، ولذلك فهي تتصل بعالم الأحاسيس والإمكان فقط، أي بالمقولة الأولية، ومفيدٌ، في هذا الصدد، أن نتذكر مثال الرجل الفرنسي الذي يتمثل لفظة "كتاب" على أنها أصوات وأحاسيس مفصولة عن أي موضوع.

2- العلامة الموضوع، وهو العنصر الثاني في سلسلة تكون السيميوز؛ أي أنه العلامة التي تُخرجُ العلامة الممثل من إمكانها، وتجعلها تدل عليها (أي على موضوعها)، إنها العلامة التي "تعني الشيء الموجود، أو الواقعية الفعلية[13]" التي لها علاقة بالمقولة الثانوية والفردية، فهي العلامة التي تقوم العلامة الممثل بتمثيلها، سواءً كانت واقعية أو متخيلة أو قابلة للتخيل، أو لا يمكن تخيلها على الإطلاق[14]، وإذا كانت العلامة الممثل تكتفي بطبيعتها اللاتعيينية، فالعلامة الموضوع تتجسد في كونها تشير إلى شيء ما محدد، وتتعَيَّنُ في علاقتها مع العلامة الممثل لأنها هي التي "تُمثلها" وتشخصها وتشير إليها. وبذلك فالرجل الفرنسي يعلم الآن أن لفظة "كتاب" تشير إلى ذلك الشيء المُعين، باعتبارها "نسخة واحدة" (مقولة فردية) موجودة أمامه.

3- العلامة المؤول، وهو المكون الثالث المُكمِّلُ لحركة السيميوز الثلاثية، فهو الذي يقوم بعملية الربط بين العلامة الممثل (مقولة الأحاسيس)، والعلامة الموضوع (المقولة الفردية)، ليُخضع هذه العملية لقانون الفكر(مقولة الفكر)، ويجعلها قابلة للإدراك على نحو إلزامي وقانوني ودائم. إن العلامة المؤول تحول "الموضوعات إلى صور ذهنية تغنينا عن الوقائع، وتمكننا من التخلص من ربقة الأنا والهنا والآن[15]"، أي أن هذه العلامة هي التي ستمكن صاحبنا الفرنسي من التخلص من سلطة النسخة الواحدة، والزمكان المحدد والمعين، وستجعله يدرك، على نحو مُسَنَّن، أن كل الأشياء التي تحمل مواصفات الكتاب، نُطلق عليها لفظةَ "كتاب" بطريقة دائمة لها علاقة بالتجارب السابقة لعملية الإدراك، وعلى هذا النحو يمكن تحديد العنصر الثالث في سيرورة السيميوز" بأنه مجموع الدلالات المسننة من خلال سيرورة سميائية سابقة ومثبتة داخل هذا النسق أو ذاك. وبعبارة أخرى، إنه تكثيف للممارسات الإنسانية في أشكال سميائية يتم تحيينها من خلال فعل العلامة (أي لحظة تصور إحالة تشترط وجود قانون)، سواء كانت هذه العلامة لسانية أو طبيعية أو اجتماعية[16]". ومع هذا فإن العلامة المؤول لا زالت تحتاج إلى تعريف مُدَقق، فبورس يقسم هذه العلامة بدورها إلى مستويات ثلاث وهي:

أ. المؤول المباشر، ويتحدد هذا المؤول باعتباره المعنى المباشر والأولي للعلامة، والذي يتم كشفه انطلاقا من الإدراك الأول والمباشر للعلامة فقط، فعبارة "كتاب أصفر" لا يعني سوى إسناد لون (الصُّفرة) إلى شيء ما (كتاب)، فهذا المعنى يكتفي بتحديد ما هو مباشر وظاهر وأولي فقطّ.

ب. المؤول الديناميكي، وفي هذه المرحلة ينتقل المؤول من كونه مُعطى بطريقة مباشرة إلى المرحلة الديناميكية في عملية التأويل، ويتعين هذا المؤول في كونه يُسند المعنى اللانهائي للعلامة، أو بصيغة استعارية، المعنى الانفجاري للعلامة، ففي هذه المرحلة تنفتحُ العلامة على كل إمكانية في التأويل، ولا يمكن لهذا المؤول أن ينهض دون المرور، أولاً، بالمؤول المباشر، فعليه يستند ويتأسس. فالعلامة المؤول حينما يتعرَّف على التأويل الأولي والمباشر، يرتدي، بعد ذلك، آفاقاً لا نهائية، مُنفتحا، بذلك، على كل الاحتمالات التأويلية. فالكتاب الأصفر لن يعود مجرَّد شيءٍ أسندنا إليه لونا من الألوان، بل سيوضع على كل التأويلات اللامتناهية، في علاقتها بكل المجالات، لسانية كانت أو طبيعية أو اجتماعية أو أنتروبولوجية أو فلسفية... إلخ[17].

ت. المؤول النهائي، وإذا كان المستوى الثاني في سيرورة التأويل المؤول الديناميكي لا يتوقف عند نقطة معينة، فإن هذه المرحلة من التأويل تتدخل لكبح جماح هذا الانفلات الذي يقوم به المؤول الديناميكي، "فداخل سيرورة تأويلية معينة يجنح الفعل التأويلي إلى تثبيت هذه السيرورة داخل نقطة معينة تعد أفقا نهائيا داخل مسار تأويلي يقود من تحديد معطيات دلالية أولية (مؤول مباشر) إلى إثارة سلسلة من الدلالات (مؤول ديناميكي) إلى تحديد نقطة إرساء دلالية (مؤول نهائي)[18]" ويرتبط المؤول النهائي بالسياق الخاص الذي وُجِدت فيه علامة معينة، والسياق الخاص وحده القادرُ على إيقاف سلسلة التأويلات اللانهائية عند نقطة معينة، فعبارة "الكتاب الأصفر" حينما نربطها بسياقها الخاص، وليكن سياق الحديث، مثلا، عن الكتب التي لا تحمل معلومات حقيقية، فإننا نَصِلُ العبارة بسياقها الخاص ونؤولها على أنها تعني الكتاب الذي لا يَتصف بالشفافية والمصداقية. إلاَّ أن المؤول النهائي، بدوره، ينشطرُ إلى ثلاث مستويات من نهائية التأويل وهي:

وانطلاقا مما سبق، يتبين أن بورس يؤسس السيميوز على نظام سيروري ثلاثي، فالعلامة الممثل تدل على العلامة الموضوع انطلاقا من العملية الربطية التي تقوم بها العلامة المؤول، هذه العلامة التي تتجسد بمثابة "الفكر في محاولته تفسير معالم الأشياء[19]"، لكن هذا المؤول يشتغل بطريقة تدرجية تنطلق من دلالة العلامة كمعطى مباشر، ثم دلالتها الفعلية التي تتمثل في تدخل الأنا لفهم العلامة وهي السيرورة التأويلية اللانهائية، ثم بعد ذلك دلالتها النهائية المرتبطة بسياق خاصّ، إلا أن هذه الدلالة النهائية تتدرج، بدورها، بين مؤول نهائي أول، ومؤول نهائي ثان، ومؤول نهائي ثالث، ولا تتوقف العلامة المؤول عند هذا الحد، بل تصبح بدورها علامة ممثل ثان تحيل على علامة موضوع ثان عن طريق علامة مؤول آخر، وهكذا إلى ما لانهاية، وهذا، كما أسلفنا القول، هو ما يشكل سيرورة في نشاط السيميوز.

[1] عبد الله بريمي، السيميائيات التأويلية: التعاضُد التأويلي والتلقي والأكوان الخطابية، مجلة "البلاغة والنقد الأدبي"، ع1، صيف 2014، ص. 119

[2] مبارك حنون، دروس في السيميائيات، دار توبقال للنشر، المغرب، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1987م، ص79:

[3]سعيد بنكراد، السيميائيات والتأويل، م. س. ص 43

[4] المرجع السابق، ص: 41-42

[5] سعيد بنكراد، السيميائيات.. مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار، سورية، اللاذقية، الطبعة الثالثة، 2012م، ص: 88.

[6] طائع الحداوي، سيميائيات التأويل: الإنتاج ومنطق الدلائل، المركز الثقافي العربي، المغرب، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2006م، ص: 256.

[7] سعيد بنكراد، السميائيات والتأويل، م. س. ص: 64.

[8] جميل حمداوي، السيميولوجيا بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، 2011م، ص: 23

[10] المرجع السابق، ص: 76

[12] سعيد بنكراد، السيميائيات.. مفاهيمها وتطبيقاتها، م. س. ص: 97

[13] لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، النشر الجامعي الجديد، الجزائر، تلمسان، طبعة 2016م، ص: 95.

.

[14] سعيد بنكراد، السيميائيات.. مفاهيمها وتطبيقاتها، م. س. ص: 98

[15] عبد الله بريمي، السيميائيات التأويلية: التعاضد التأويلي والتلقي والأكوان الخطابية، م. س. ص: 123

[16] سعيد بنكراد، السميائيات والتأويل، م. س. ص: 93.

[17] يُنظَر: أمبيرتو إيكو، التأويل بين السميائيات والتفكيكية، ت: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، المغرب، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2000م

[18] سعيد بنكراد، السميائيات والتأويل، م. س. ص: 101.

[19] جميل

-

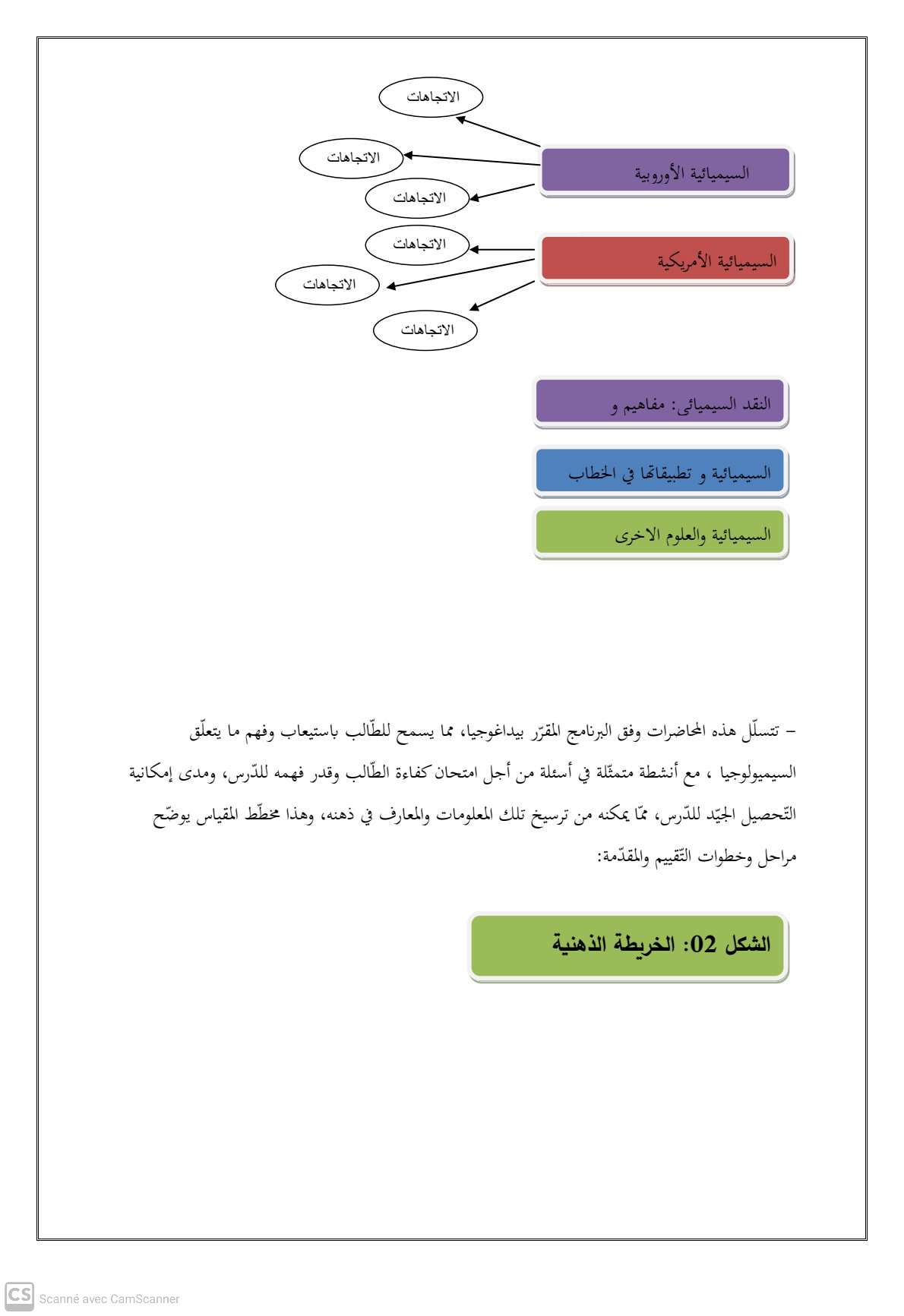

السيميوز في علاقته بالمقولات المنطقية عند بيرس

تنقسم العلامات الثلاثة المكونة للسيميوز بدورها إلى ثلاث علامات، كل علامة لها علاقة بالمقولات الثلاثة على التوالي، وعلى شكل متدرج، فالعلامة الممثل يمكن أن تحيل علىى نفسها عن طريق الأولية (= علامة نوعية)، والثانوية (= علامة متفردة)، والثالثية (= علامة عرفية)، كما يمكنها أن تحيل على العلامة الموضوع الخاص بها، أيضاً، عن طريق الأولية (= أيقون)، والثانوية (= أمارة)، والثالثية (= رمز)، ومرحلة ثالثة يمكن للعلامة الممثل، بشكل ثلاثي مرة أخرى، أن تحيل على العلامة المؤول الخاصة بها بوساطة الأولية (= خبر)، والثانوية (= تصديق)، والثالثية (= حجة). ولا تشتغل هذه التصنيفات الثلاثية بشكل منفصل عن غيرها، بل على العكس من ذلك، إذ يمكن أن نجدها تشغل بشكل تضافري بحسب نوع العلامة.

1- الثلاثية الأولى " أقسام الماثول أو الممثل "

• العلامة النوعية، وتتمثل هذه العلامة، عند بورس، من خلال اشتغالها كعلامة مُجسَّدة في واقعة ما لكن دون أن توضع في سياق ما يكشف عن دلالتها، بل توجد كإحساس عام فقط، مفصول عن أي سياق كيفما كان. فلنفترض، مثلا، أننا ننصت إلى أغنية أجنبية، دون أن نعرف اللغة التي تُغَنَّى بها، فهذه الأغنية تمثل بالنسبة لنا كعلامة نوعية مفصولة عن أي تحديد، غير أنها تشكل لدينا مجموعة من الأحاسيس فقطّ؛ إذ لا يمكن أن تشتغل إلا وهي متحققة في العلامة المتفردة.[1]

• العلامة المتفردة، وتتحدد هذه العلامة في أنها علامة متحققة بعكس العلامة الأولى ذات البعد الكلي والعام وغير المحدد، ففي هذه العلامة تتحقق العلامة الممثل بشكل متفرد؛ أي تتحقق في سياق خاص بعينه؛ إذ لو غُيِّب ذلك السياق لَانْتفتِ الدَّلالةُ التي مثلتها العلامة المتفردة في ذينك الزمان والمكان المحددين. فلفظة "تحدَّث" في قسم الشرطة الخاص بالتحقيق تحيل إلى الجبر والإلزام والإرغام على الاعتراف؛ أما وأنت جالس مع أصدقائك المقربين فلا تحيل اللفظةُ إلى شيء من ذلك، وهذا يعني أن العلامة المتفردة تفيد التحقق مرة واحدة، وتكون مرتبطة بسياق خاص ومحدد.

• العلامة العرفية، وتتعين هذه العلامة في كونها القانون العام والقاعدة التي يجري التعارف عليها بين بني الإنسان، فهي لا تتعلق بنوعية العلامة، ولا بتحققها المفرد والخاص، بل لها بعد عام، فالكلمات، في اللغة، تتحدد بكونها علامات عرفية، إلاَّ أن تحققها في كل سياق معين يجعلنا أمام العلامة المتفردة والنسخة الواحدة، ولذلك لا يمكن أن تنهض العلامة العرفية إلا عبر العلامة المتفردة، ولا يمكن للأخيرة أن تحدث إلا عن طريق العلامة النوعية، وهذا ما يشكل سيرورة داخلية ضمن سيرورة أكبر وهي السيميوز بصفة عامة، وبهذا فإن العلامة العرفية "عرف يشكل علامة، وينشيء البشر هذا العرف على العموم. وكل علامة متواضع عليها فهي علامة عرفية وليس العكس. وليس العلامة العرفية موضوع واحدا، بل نمطا عاما قد تواضع الناس على اعتباره دالاًّ"[2] .

2- الثلاثية الثانية " أقسام الموضوع "

• الأيقون، ويشكل المرحلة التي تحيل فيها العلامة الممثل على العلامة الموضوع من خلال الثانوية، وتكون هذه الحالة مبنية على المشابهة بين العلامتين، وتكون الإحالة بينهما تلقائية وطبيعية، "فأي شيء كان... يعتبر أيقون لشيء ما، شريطة أن يشبه هذا الشيء ويستعمل دليلا له" [3]ويندرج ضمن هذه المرحلة كل العلاقات القائمة على التشابه والتماثل بين العلامة الممثل وتمثله، ويربط الأيقون، بشكل خاص، بالصور والأشكال الهندسية؛ ذلك بأن العلامة الممثل في هذه الحالة يمكن أن تستغني عن حضور العلامة الموضوع الذي تمثلها، لأننا قد نتعرف، ببساطة، عن هذه الإحالة من خلال الأيقون الماثل أمامنا. ويقسم بورس الأيقون إلى ثلاثة أنواع وهي:

•الأيقون/ الصورة، مثل الصور الفوتوغرافية التي تحيل على موضوعها بشكل مشابه وخالص.

• الأيقون/ الرسم البياني، مثل الخطوط المرسومة بقيم الرصاص والتي تدل على أشكل هندسية ما، وفي هذه المرحلة نكون أمام إحالة متأسسة على التناظر بين العلامة الممثل والعلامة الموضوع.

• الأيقون/ الاستعارة، وهـذه الـمـرة نكون أمام حالة أعقد، فالإحالة تكون استعارية بالأساس، مثل الغـزال الذي يـدل على الجميلات من النسـاء، فالأيقـون لا يدل بشكل مباشر على ما يحيل عليه، بل يبني إحالته على عناصر مشابهـة كالرشاقة والجمال...، ويؤكد أمبيرتو إيكو أن هذه الحالة تكون قائمة عن طريق ما أسمـاهُ بـ"سنن التعرف".

• الأمارة، المؤشر : إذا كان الأيقون مبني، في إحالته، على علاقة المشابهة بين العلامة الممثل والعلامة الموضوع، فإن الأمارة تؤسس هذه الإحالة على علاقة المُجاورة، وهكذا فالدخان أمارة على النار والصراخُ أمارةٌ على الألم، والغيمة السوداء أمارة على سقوط المطر، ولذلك "فالأمارة علامة تثير انتباهك إلى وجود شيء ما عبر دافع ما. وهذا الدافع لا علاقة له بالتشابه فهو يتم بحكم علاقة مرجعية أشرنا إليها باعتبارها تجاورا. ولهذا السبب، فإن الأمارة تفقد مباشرة الطابع الذي يجعل منها علامة إذا حُذف موضوعها. أما إذا غاب المؤول فهي لن تفقد هذا الطابع".[4]

• الـرمز، وفي هذه الحالة تكون العلاقة بين العلامة الممثل والعلامة المؤول "اعتباطية وعرفية وغير معللة. فلا يوجد ثمة، إذاً، أي تجاور أو صلة طبيعية بينهما"[5]، فهي "علامة فرعية ثالثة لبعد الموضوع تحيل على الموضوع الذي تشير إليه بفضل قانون"[6]، ويمكن أن نمثل لهذه العلامة بكل ما تم التواضع عليه في المجتمع، فاللغة تشتغل في كونها رموزا تم التواضع عليها بين بني البشر، ولذلك تأخذ طابعا رمزيا عرف

3- الثلاثية الثالثة أقسام العلامة من حيث المؤول :

• الخـبر، هو العلامة الممثل في إحالته على العلامة المؤول بوساطة مقولة الأولية، أي المرحلة الأولى التي تتجسد فيها العلامة على أساس أنها مجموعة من الإمكانات فقطّ، فـ"ما دام الخبر يقتصر على ما تقدمه العلامة، فإنه لا يوفر معلومات للتأويل، ولكنه يشير فقط إلى العناصر الأولية التي تتوفر عليها العلامة"[7]، فإذا نطقنا لفظة ما على مسامع لا تعرف ما نقول، فإن الخبر يحضُرُ حينما نربط تلك الصورة السمعية بمدلولها الخاص فقط، إذ يمكننا، حسب دولودال، أن نجعل المدلول السوسيري مرادفا للمؤول الخبر لدى بورس؛ إذ لا يمكن أن يتجاوز المدلول، حسب سوسير، تعيين مفهوم ذهني عام مرتبط، أشد الارتباط، بما تدل عليه الكلمة استنادا إلى إمكاناتها الذاتية الأولى.[8]

• التصديق، ويتجسد باعتبار إحالة العلامة الممثل على العلامة المؤول تنطلقُ من مقولة الثانوية، فالعلامة لا تقف عند حد الإمكان الإخباري فقط، بل تتجاوز ذلك إلى تحققها بشكل فعلي وواقعي متفرد، فاللفظة التي نطقناها في حالة "الخبر" يمكننا، في هذه المرحلة، أن نجسِّدها بشكل ملموس عبر ربطها بسياق معين، فنصبح أمام تصديق للعلامة.

• الحجة، أما في هذه الحالة التي تتصل بمقولة الثالثية والفكر، فالأمر يتعلق بقانون يحكم المؤول ويربطه بشكل يمكننا، على نحو مُقنع، من التعرف على العلامة، فإذا ربطنا في الحالة الأولى الكلمة التي نطقناها بإمكاناتها فقط، وفي الحالة الثانية بوجود فعلي ملموس وخاص، فإننا في هذه الحالة سنحاول الإتيان بكل الحجج التي تسمح لنا بإعطاء دلالة ما لتلك العلامة، فتصبح، حينذاك، محددة.

وانطلاقا مما سبق، يتبدَّى لنا التعقيد الذي يطال نظرية بورس في السيميائيات، فهي تشكل لديه سيرورة لا حدّ لها، فالعلامة الممثل تحيل على العلامة الموضوع عن طريق العلامة المؤول، وهذه الأخيرة بدورها تتحول إلى علامة ممثل تحيل على علامة موضوع عن طريق علامة مؤول وهكذا إلى ما لانهاية، وداخل كل علامة نجد تفريعات ثلاث وكل فرع يشكل علامة تحيل إحداها على الأخرى في سيرورة ثلاثية لامتناهية. ويلاحظ أن التقسيم الثلاثي للسيميوز وللتفريعات داخل السيميوز تنسجم مع المقولات الفانيروسكوبية الثلاث، وهذا ما يعطي طابعا متسقا للنظرية البورسية في السميائيات، كما يمكن لنا أن نجسد لهذه النظرية على النحو الآتي:[9]

المقولات الفانيروسكوبية

الأولية (مقولة الأحاسيس)

الثانوية (مقولة الفردية)

الثالثية (مقولة الفكر)

السيميوز

العلامة الممثل

العلامة الموضوع

العلامة المؤول

تفريعات السيميوز

أولية أولية (علامة نوعية)

ثانوية أولية ( أيقون)

ثالثية أولية (خبر)

أولية ثانوية (علامة متفردة)

ثانوية ثانوية (أمارة)

ثالثية ثانوية (تصديق)

أولية ثالثية (علامة عرفية)

ثانوية ثالثية (رمـز)

ثالثية ثالثية (حجة)

[1]جيرار دولودال وجوويل ريطوري، التحليل السيميوطيقي للنص الشعري، تـ: د. عبد الرحمان بوعلي، مطبعة المعارف الجديدة، المغرب، الرباط، الطبعة الأولى، 1994م، ص: 18.

[2] لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، م. س. ص:95

[3] طائع الحداوي، السيميائيات والتأويل: الإنتاج ومنطق الدلائل، م. س. ص: 273

[4] سعيد بنكراد، السميائيات والتأويل، م. س. ص: 119.

[5] جميل حمداوي، السيميولوجيا بين النظرية والتطبيق، م. س. ص: 24

[6] جيرار دولودال وجوويل ريطوري، التحليل السيميوطيقي للنص الشعري، م. س. ص: 20

[7] سعيد بنكراد، السميائيات والتأويل، م. س. ص: 123.

[8] المرجع السابق، ص: 124.