أدب تفاعلي

Section outline

-

لا يخفى على أحد من الدارسين أن كل تطور في العملية التاريخية والحضارية إلا وله أثره على الحركة الإبداعية ، فما إن دخل الإنسان عصرا جديدا هو عصر الرقمية، ومست التكنولوجيا مختلف المجالات الفكرية والثقافية حتى اتصل الأدب هو الآخر بالثقافة الرقمية، فتولد لنا ما يسمى اليوم بالأدب الرقمي أو الأدب التفاعلي، وتزايد حوله عدد المهتمين به أدباء ونقادا.

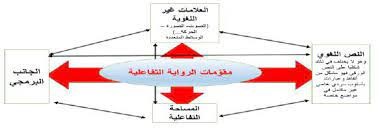

عرف الأدب كيف يستفيد من التقانة الرقمية، وما توفره من معطيات ووسائط متعددة سمعية وبصرية، مما أحدث تغيرات شاملة في بنية النص الأدبي وفي مكونات العملية التواصلية، فقد استطاع هذا الأدب أن يجمع بين ما هو لغوي وغير لغوي حيث تكاتفت فيه مختلف عناصر التواصل كالإلقاء واللغة الإشارية ولغة الجسد ونبرات الصوت، وللإفادة فإن هذه العناصر كان لها الأثر البليغ في تحويل الملتقي من متلق سلبي إلى متلقي إيجابي يمتلك السلطة الكافية التي تجعله فاعلا ومشاركا في إنتاج النص، وهذا الأمر هو ما يبرر تسمية هذا النمط من الأدب بالأدب التفاعلي وهي كلمة تحمل في مدلولها التشارك بين طرفين أو أكثر .

يطرح الأدب التفاعلي العديد من القضايا والإشكالات كونه نمطا كتابيا مستحدثا فرضته الثورة التكنولوجية بمختلف معطياتها الرقمية، ولعل من أهم هذه الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع هو إشكالية المصطلح، إشكالية الاعتراف بأحقية وجود هذا الأدب في الساحة الأدبية والثقافية، إشكالية تجنيس الأدب التفاعلي، إشكالية الملكية الفكرية، ومرد هذه الإشكاليات جميعا أن النقد في بيئتيه الغربية والعربية لم يكن مسايرا لظهور هذا الأدب المستحدث مما خلق نوعا من الارتباك والتشويش والضبابية في أذهان متلقيه نقادا كانوا أم قراء عاديين.

تحاول هذا المحاضرات في مجملها البحث في هذه الإشكاليات المطروحة اليوم في الساحة الأدبية والنقدية، بالإضافة إلى معرفة الخصائص التي جعلته يؤسس لنفسه كيانا خاصا مستقلا عن نظيره الورقي دون أن نغفل عن الكشف عن المكونات البنائية لهذا الثوب الجديد الذي لبسه الأدب بمجرد تزاوجه مع التكنولوجيا، ومن ثم الوقوف على الجديد الذي أضافة الأدب التفاعلي إلى العملية الإبداعية، وما إذا كان يعد حقا مساهمة فعالة في المجال الثقافي والإبداعي، وهل يحتاج فعلا إلى نمط جديد في التعامل سواء في إنتاجه أو تلقيه.

-

اسم المقياس: أدب تفاعلي

الأستاذة المحاضرة: ريمة لعواس

المستوى: موجه لطلبة السنة الثاثلة ليسانس:

التخصص: ادب عربي

نوع المقياس: محاضرة

المعامل: 01

الرصيد: 01

جامعة: الجيلالي بونعامة بخميس مليانة

أيام التدريس:الاثنين والأربعاء

الإيمايل المهني: rima.laoues@univ-dbkm.dz

-

تهدف هذه المحاضرات في مجملها إلى تسجيل محاضرات مهمة منها:

تعريف الطالب بالادب التفاعلي

تحديد الفروق بين الادب الورقي والادب التفاعلي

تحديد اهم خصائص الادب التفاعلي وأهم اجناسه

التعرف على آليات التلقي الرقمي واهم إشكالاتها

الاطلاع على نصوص رقمية روائي، شعرية، مسرحية...إلخ

-

لا يخفى على أحد أن العصر الذي نعيش فيه يسمى العصر الرقمي، حيث أصبحت كل مجالات الحياة خاضعة للتقانة الرقمية بما في ذلك الأدب، من وجهة نظرك وبناء على مكتسباتك المعرفية؟ كيف أثرت هذه التقانة الرقمية على الأدب وما الفرق بين هذا الأخير وبين الأدب الورقي؟؟

-

عنوان المحاضرة

الرقم

مفاهيم العصر الرقمي

01

الأدب الرقمي

02

الكتابة الأدبية التفاعلية

03

مظاهر الأدب الرقمي ومجالات التفاعلي

04

الرواية التفاعلية

05

القصيدة التفاعلية

06

المسرح التفاعلي

07

القصة التفاعلية

08

المقال التفاعلي

09

قضايا الأدب التفاعلي

10

بين الأدب الورقي والأدب الرقمي/التفاعلي

11

الملكية الفكرية والمرجعية

12

المؤثرات الصوتية والبصرية في الأدب التفاعلي

13

الأدب التفاعلي في البيئة العربية(تجارب)

14

-

المحاضرة الأولى :

مفاهيم العصر الرقمي

ارتبط ظهور الأدب التفاعلي (الرقمي) بالمفاهيم الطارئة والمستحدثة في العالم كمفهوم العولمة التي تعني في حد ذاتها التواصل العالمي، حيث تعرفها معظم الدراسات على أنها "إكساب نمط ثقافي أو اقتصادي أو سياسي صبغة العالمية، أي نقلة من بويتقة المحدود إلى اللامحدود والعالم المتناهي، فيما يتجاوز إطار الحدود الإقليمية الضيقة... وتهدف إلى ربط التطور التكنولوجي والاقتصادي وما ينجم عنها لبناء حضارة كونية جديدة قوامها توحيد الثقافة والفنون والنظم الاجتماعية، وتأسيس حضارة جديدة لصالح المركز العالمي الذي ينتج التكنولوجيا ويقود ظاهرة العولمة"[1].

وعليه فإن الهدف الأساس للعولمة هو إزالة الحدود الفاصلة بين مختلف المجالات المعرفية وجعل العالم كتلة واحدة وموحدة لذا "كثيرا ما يصار التأكيد إلى أن الغاية الأساسية لنزعة العولمة (الكونية) هي تركيب عالم متجانس يحل فيه وحدة القيم والتصورات والغايات والرؤى والأهداف محل التشتت والتمزق والفرقة وتقاطع الأنساق الثقافية"[2]، ومن ثمة تعطيل مبدأ التفرقة بين الأجناس البشرية وتوحيدها تحت مبدأ الشمولية أو ما يعرف بالكونية، ذلك لأن الفكرة الأساس التي تشتغل عليها العولمة هي "ازدياد العلاقات المتبادلة بين الأمم سواء المتمثلة في تبادل السلع والخدمات أو في انتقال رؤوس الأموال، أو في انتشار المعلومات والأفكار وسرعة تدفقها، أو تأثر أمة بقيم أمة أخرى وعاداتها وتقاليدها"[3].

ولقد كان من النتائج المبهرة للعولمة بكل حمولاتها المعلوماتية المستحدثة أن أعطت "الاتصال والإعلام دفعا لحركة الثقافة نحو التداخل في العالم كله، إذ مما يساعد على تعميق الرابطة الثقافية أن كل الروابط بين الأمم والشعوب محكوم اليوم بالمعيار التكنولوجي"[4]، ذلك لأن الاتصال التكنولوجي بعد تمكن كل البشرية في العالم منه كان العامل الأساس الذي ساعد وبشكل مباشر في جمع شمل البشرية وتوحيد أـفكارها ورؤاها على الرغم من بعض الاختلافات الحاصلة بين الشعوب.

في ذات السياق يرى نبيل علي في ثنايا كتابه (الثقافة العربية وعصر المعلومات) أن "العولمة باتت واقعا لا مفر من التعامل معه فليست هي بالفجر البازغ ولا بالفخ الخادع وعلى عاتقنا تقع مسؤولية العيش في ظل ما تفرضه من قيود وما تتيحه من فرص، ولن يتأتى لنا ذلك إلا إذا تفهمنا بعمق شديد علاقة منظومة الثقافة بمنظومة تكنولوجيا المعلومات خاصة ظاهرة الانترنيت"[5]، وفي هذا الرأي الذي ذهب إليه نبيل علي دعوة صريحة إلى الوقوف موقف الوسطية من العولمة، أي الاعتدال في تعاطيها وفي التعايش معها وذلك وفق ما تفرضه الحاجة حتى لا يكون ذلك على حساب هويتنا الثقافية، ذلك لأنه لا يمكننا أن ننطر البتة الدور الذي تلعبه العولمة في حياتنا العلمية والثقافية فها هو الأدب مثلا قد "فتحت له العولمة الأبواب واسعة للخروج من النطاق الضيق إلى العوالم الفسيحة وتلغى بذلك الحدودية والمحلية، وهذه المقومات يسعى إليها كل أديب حتى يوصل أدبه إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين، وإلى أقصى نقطة من هذا الكون، فأوجدت العولمة للأدب مكانا رحبا ونقلته من المحلية المغلقة إلى العالمية اللامحدودة"[6]

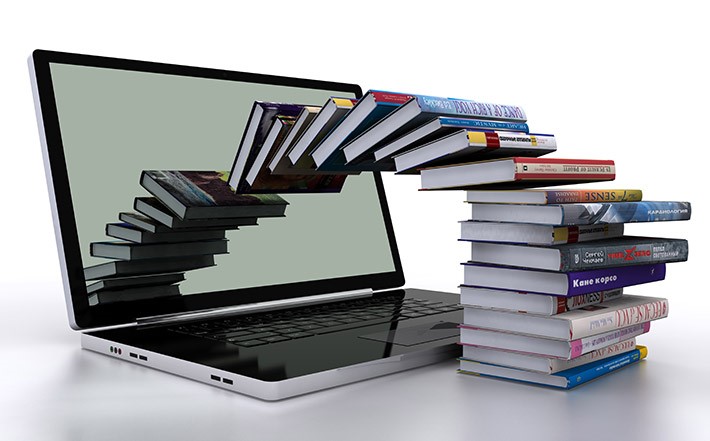

من مفاهيم العصر الرقمي أيضا نجد التواصل العالمي الذي يشكل النشر الإلكتروني(الرقمي) أحد أوجهه، حيث " لم تجعل الرقمية النشر في متناول الجميع فحسب، بل وكذلك أتاحت له التحقق بمنتهى السرعة وبكلفة زهيدة لا مجال للمقارنة بينها وبين الاعتمادات المادية التي يتطلبها النشر الورقي، والإجراءات الكثيرة والمعقدة، فإرسال كتاب بكامله إلى أي موقع وجعله في متناول المبحرين في كافة أرجاء المعمورة عملية بسطة لا تتطلب أكثر من بضع ثوان إلى بضع دقائق(حسب سرعة الاتصال)"[7]

وفي هذا الصدد يعرض لنا محمد سناجلة في كتابه النقدي (رواية الواقعية الرقمية) جملة من المزايا التي يتفرد بها النشر الإلكتروني حيث يقول: "إن النشر الإلكتروني يقدم حلولا لكل المشاكل فلا يوجد هناك ناشر لا تهمه كتابتك وإبداعك بقدر ما يهمه الكسب المادي من ورائك أو أمامك، ولا رقيب يخنقك ويعد عليك كلماتك بل وحتى أنفاسك، ولا حاجز بينك وبين قرائك وجمهورك، فكتابك قادر على الوصول إلى كافة أرجاء المعمورة من غير دور نشر قومية أو وطنية، كما يتيح لك الكتاب الإلكتروني استخدام كافة الأدوات في العملية الإبداعية بسهولة ويسر ومن غير تقييد ولا حصر، فحدك خيالك المعرفي والخيال المعرفي لا حد له"[8]

في ذات السياق يسوق لنا السيد نجم هو الآخر عددا من المزايا المتوخاة من النشر الإلكتروني نوردها كما يلي[9]:

ü إتاحة فرصة أكبر لحرية الكاتب في التعبير عن وجهة نظره

ü إتاحة فرصة العدالة والمساواة بين المتصفحين في الحصول على المعرفة واكتسابها

ü إمكانية إتمام الحوار والتواصل بين الكاتب والقراء

ü إمكانية الانتشار للعمل الأدبي وزيادة عدد القراء وكذا المادة الرقمية

ü حفظ المعلومات في حوافظ متنوعة

ü تجاوز الأمية بأشكالها المختلفة في مجال الأدب والثقافة والعلوم

ü ملاحقة الجديد في الإبداع والثقافة

ü القضاء على جانب من سلبيات الفجوة الرقمية في الوطن العربي

ü قلة تكلفة المنتج الثقافي في مقابل المنتج الورقي المماثل(الكتاب الرقمي أقل تكلفة بحيث تصبح 25% من تكلفة الورقي... أسرع في الانتشار... أفضل من ناحية الإخراج الفني)

ü إتاحة الفرصة لمولد (فورم) جديد من الإبداع القصصي والشعري، وهناك عدد من التجارب التي خاضها محمد سناجلة في الرواية والقصة القصيرة، بالإضافة إلى بعض المحاولات الأخرى لعباس العيد، وأحمد العايدي

ü إتاحة الفرصة أكبر للمواهب الشابة، وتساعد على نشر أعمالهم المبكرة

إلى جانب ما سبق ذكره قدمت بعض الدراسات مزايا أخرى لا تقل شأنا عن تلك التي قدمها كل من محمد سناجلة والسيد نجم، نذكر منها: السرعة: فعملية النشر الإلكتروني تتم في وقت قصير مقارنة بالوقت الذي يتطلبه النشر الورقي وبالتالي توفير الزن واختصاره

ü السهولة: تتم عملية النشر الرقمي بسهولة ويسر

ü اختصار المسافات، وتوفير الجهد

ü إتاحة الفرص أمام أكبر عدد ممكن من القراء مهما تباعدت إقاماتهم، وتباينت وجهاتهم وانتماءاتهم القومية والعقدية والثقافية...إلخ

ü دمج النص بالنقود الموجهة له، الأمر الذي يعطي بعدا آخر لعملية الفهم والقراءة

ü التفاعل المباشر بين الكاتب/ المستخدم والقارئ والنص

عوامل ظهور الأدب التفاعلي:

أ- الثورة الرقمية:

ظهر الادب التفاعلي (الرقمي) بداية في العالم الغربي نتيجة لتظافر عدة عوامل من بينها الثورة الرقمية التي حملت "بين طياتها تأثيرات حاسمة على شكل الكتابة، ومن ثم على جوهر الكتاب، ليس من جانب الشكل فقط وإنما من جانب المضمون أيضا، فطرأت بعض التغييرات على طبيعة العملية الإبداعية، وعلى عناصرها، فكان لتأثير هذه الثورة صدى أوسع من تأثير آلة الطباعة التي اعتبرت ثورة ثقافية شملت الكون بأسره، فاتسعت دائرة تناقل الفكر والثقافة، غير أن ما أحدثه الحاسوب وشبكة الأنترنيت أكبر من أن يوصف، من بين تحديات هذه الثورة المعلوماتية الانقلاب الكبير في طرائق تلقي العلم والمعرفة التي تنوعت وأصبحت أكثر إثارة"[10]

والنص الرقمي على اختلاف مضامينه لم يتسن له أن يرى النور "لولا عدة عوامل مهدت لهذا الميلاد، فالرقمية لم تنشأ من العدم، فقد كانت وليدة عصر اتجه العالم فيه إلى العولمة، والتكنولوجيا والانفتاح اللامحدود بفضل شبكة الانترنيت، هذه المستجدات المفروضة شكلت مرتكزا للنص الرقمي وحفزت على ظهوره وأمدته بالوسائل اللازمة، كما كانت جزءا منه إن على مستوى البناء أو الموضوع"[11]

ب- التكنولوجيا:

تجمع الدراسات على أن التكنولوجيا هي ذلك "التفاعل الحي بين الإنسان والأدوات اللازمة لتطبيق المعرفة بهدف حل المشكلات، وإيجاد نمط من البهجة والمتعة وتنمية الوعي بما ينفعه شر والتوزيع، في الحياة"[12]، فالتكنولوجيا في عصرنا الحالي هي الرابط الحقيقي بين الإنسان والمادة المعرفية، فهذه المادة لن تصبح في متناول الإنسان إلا من خلال امتلاكه للأجهزة والوسائل التكنولوجيا المعرفة اليوم بالحاسوب وشاشات العرض وإيصالها بما يسمى بالأنترنيت.

تبرز أهمية التكنولوجيا في المجال الثقافي من خلال الإضافة التي تقدمها للعمل الأدبي، حيث أنها " لم تعد ترفا بل هي طرف فيه، إذ إنها فعل مؤثر في أدائه وتكوينه"[13]، فالنص الأدبي استفاد من كل المعطيات والوسائط التكنولوجية، ففي ضوء ذلك لم يقتصر دور التكنولوجيا في نقل الادب إلى القارئ، بل أصبحت عنصرا فاعلا في إنتاج النص الأدبي وتوسيع نطاق تلقيه، وهذا الواقع فرض على أهل الأدب أن يمتلكوا الثقافة التكنولوجية الكافية التي تؤهلهم لنشر نصوصهم عبر هذه التقنية، على الرغم من أن تحقق هذا الأمر في ساحتنا العربية يبدو أمرا مستعصيا نوعا ما، وذلك راجع على حد رأي سعيد يقطين إلى العجز وعدم القدرة على الاستجابة لضرورات العصر ومواكبته إلى عوائق مادية وفكرية "ويبدو العائق المادي في هيمنة الأمية... أما العائق الفكري فيتمثل في هيمنة التقليد وخشية الذوبان في الفكر الآخر، ويبدو ذلك بجلاء في كون بعض التصورات الثقافية السائدة ما تزال تربط الإنجازات الثقافية والتكنولوجية ذات البعد الإنساني بالغرب، وخاصة أمريكا، وترى في ذلك مبررا لاتخاذ موقف معارض لها"[14]، فنبذ كل ما هو غربي المنشأ أحدث قطيعة معرفية مع متطلبات العصر الرقمي صارفين النظر عن كل الامتيازات التي يمكن أن تقدمها هذه التكنولوجيا للأدب وللحياة الثقافية بشكل عام.

هذا ويرى آخرون أن التحجج بالعائق الفكري ما هو إلا إضمار للعجز المادي والماثل أساسا في الأمية بمعطيات التكنولوجيا وعتادها ومن ثم عدم القدرة على مسارة التطور الحاصل في العالم برمته "فالمشكلة التي يتوقف عندها عدد من المهتمين بفحص العلاقة بين الكتابة الأدبية والوسائل التكنولوجية هي أن عددا قليلا فقط من جملة الكتاب العرب حتى الآن على الأقل يجيدون استخدام الحاسوب، أو يلمون بمهاراته الأساسية، بالإضافة إلى ما يمتلكونه من موهبة الكتابة الأدبية"[15]، والبعض الآخر لجأ إلى الاستعانة بخبراء الحواسيب في إخراج نصوصهم رقميا على الرغم من بعد هؤلاء التقنيين عن مجال الأدب إلا أنهم يساهمون في بناء هذه النصوص الأدبية.

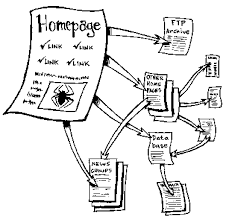

ج- الأنترنيت:

تعتبر الأنترنيت INTERNET الوسيلة الأساس في لسيرورة العصر الرقمي وهي اختصار ل INTERNETWORK التي تعني شبكة للاتصالات حول العالم أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1969 لغرض عسكري وبعد انتهاء الحرب الباردة تحولت إلى شبكة مدنية واسعة الانتشار وعلى نطاق عالمي "حيث تتدفق أنهار المعلومات والبيانات دون انقطاع في حركة بالغة السرعة تقاس بأجزاء من الثانية وتساعد المرء على الانتقال إلى مكان ما والعيش فيه بكل تفاصيله وأبعاده دون أن يبرح مكانه"[16]، فالأنترنيت قلصت جهود مستعمليها واختصرت عليهم الزمن من خلال التوصل بالمعلومة في ظرف وجيز "فالبيانات الخام يمكن تحويلها إلى معلومات ثم بعد ذلك يمكن أن تصل إلى مستوى المعرفة عن طريق جهد وقيمة مضافة، هذه المعرفة هي أساس الحكمة"[17] إلا أن الأنترنيت جعلت الوصول إليها فائق السرعة.

وللإفادة فإن جهاز الحاسوب لوحده وعلى الرغم من قدرته الفائقة في حفظ المعلومات وتخزينها إلا أنه يبقى قاصرا على التفعيل والتجديد في حال عدم اتصاله بشبكة الأنترنيت، فقد "ظلت العلاقة بين الكمبيوتر ومصادر المعلومات وشبكات الاتصالات ذات طابع تبادلي مع ضمان الاستقلال الذاتي، أو شبه الذاتي لكل هذه العناصر الثلاثة، حتى جاءت الانترنيت لتدمج بينها بصورة مذهلة أحدثت ثورات حقيقية على جميع الأصعدة"[18]، لذا توصف الأنترنيت اليوم بأنها العنصر المفعل للمعلومات في جهاز الكمبيوتر من جهة، ومن جهة أخرى العنصر الناقل للمعلومات بين البشرية جمعاء من جهة أخرى، "والواقع أن شبكة العنكبوت التي انفرد الانترنيت(دون سواه من مستجدات تكنولوجيا سابقة) بتوسيعها لدرجة تغطيتها شتى أنحاء المعمورة لا تتميز فقط بكونها وفرت شروطا تقنية لربط ملايين الحواسيب ببعضها البعض أو بكونها كانت وراء بروز بروتوكولات في الاتصال جديدة،ـ ولكن أيضا وبالأساس لأنها نجحت في دمج مختلف شبكات الإعلام والاتصال التي كانت إلى وقت قريب مستقلة وإلى حدا ما متنافرة"[19].

إشكالية وجود أدب تفاعلي:

عرفت مسألة الاعتراف بوجود أدب رقمي الكثير من الأخذ والرد وفي هذا السياق تدافع زهور كرام عن أحقية وجود هذا النوع الكتابي الجديد في الساحة الأدبية، حيث ترى أن لكل زمان تصوره الخاص وأن الأدب الرقمي ما هو إلا نتيجة للتطور الذي وصله الإنسان في عصره الحال وأن هذا الأدب لم يأتي من فراغ بل هو امتداد لما سبقه "فما يحدث في المجال التخييلي الرقمي ليس قطيعة بقدر ما هو عبارة عن تغير سؤال الأدب من منتجه المباشر المؤلف/ الكاتب إلى قارئه"[20]، باعتبار أن الأدب الرقمي هو "انتقال سياقي وبنيوي ولغوي وأسلوبي في الظاهرة الأدبية"[21]، ويتحقق هذا الطرح أكثر منذ "أول متغير يصادفنا عند تأملنا لهذه التجربة الأدبية هو الرقمي باعتباره وسائط تكنولوجية وإلكترونية بها يتشكل النص الأدبي"[22]

انقسم القارئ العربي إلى فريقين،" ليس على مستوى العامة فقط بل تعداه إلى المثقفين، فمنهم من ركب القاطرة وساير الركب تأليفا أو تنظيرا، ومنهم من أبدى تحفظات حول هذا القادم الجديد، لأن كل جديد غري مستهدف، وأن كل مشروع إبداعي جديد لابد وأن يتعرض للرفض والاستنكار في بدايته، ولكل فريق مبرراته"[23]، من مبررات الفريق الأول أن "هذا الأدب يعبر تعبيرا حقيقيا وصادقا عن العصر الحالي، حيث انه يتخطى النمطية ويتجاوز الجمود من خلال فتح آفاق جديدة للإبداع والابتكار، تتصل بمجالات عديدة بوسائل متنوعة خاصة ما يعرف بالوسائط المتعددة، كما أنه يبوئ القارئ مكانة مرموقة تماثل مكانة المبدع بل ربما تتعداها، مما يخلق قدرا كبيرا من الحيوية والتفاعل بين أطراف العملية الإبداعية[24]

كما يؤكد هذا الفريق على ضرورة الاندماج في الحركة العالمية الجديدة وإلا اتسعت الفجوة الرقمية الحاصلة وبقينا على هامش الحضارة، ففي هذا الصدد ترى زهور كرام أن: "الانخراط في الأدب الرقمي هو مطلب حضاري بامتياز، وليس نزوة، او موضة أو شيء من هذا القبيل، والمسألة محسومة معرفيا وثقافيا وأنثروبولوجيا، فبالعودة إلى مختلف الأشكال التعبيرية القديمة والحديثة أيضا، سنلاحظ انها وحددها التي عبرت عن قدرتها على احتضان معنى وجود الإنسان في كل مرحلة تاريخية"[25].

يقول السيد نجم في حديثه حول قضايا ومفاهيم الإبداع الرقمي الجديد: "لقد أثارت الثورة الرقمية ومازالت تثير عددا من القضايا والمفاهيم، ولا حيلة أمامنا نحن العرب إلا أن نتفاعل معها ومحاولة فهمها، بل والسعي نحو الإضافة إليها، لقد جاوزتنا الثورة الصناعية ولم نشارك إلا كطرف مستهلك فقط، أما الثورة الرقمية بما تتضمنه من مفاهيم وعناصر، فيمكننا اللحاق بها، لنصبح ضمن الدول المشاركة والمنتجة لعناصرها ومعطياتها، وإن سبقنا في ذلك بعض البلدان التي ظننا أنها لا تقدر عليها، فقط ليس أكثر من الفهم لمعطياتها، والصبر على العمل بها، بل والإضافة إليها"[26]

أما مبررات الفريق المشكك في نجاعة هذا اللون الإبداعي الجديد، الذي هو بحسب آرائهم جنس هجين لا يمكن تصنيفه، فهو غريب عن العملية الإبداعية، وأن فكرة مشاركة المتلقي المبدع في إبداعه هو سلب لحق المبدع، كما انه يعتبر تعديا صارخا على حقوق الملكية الفكرية، فمثلا يقول سعيد الوكيل: "النوايا الطيبة لا تكفي لان تصنع نوعا أدبيا جديدا، أقوول هذا ليكون تعقيبا مبدئيا-لا يخلو من مرارة- على ما دأبت عليه الصحافة العربية (المطبوعة والإلكترونية) في الفترة الأخيرة، من مطالعتنا بالتبشير بميلاد أدب عربي جديد وبداية عصر الواقعية الإلكترونية ، وبأن بعض أدباءنا اخترع في إبداعه الادبي تقنية رواية الواقعية الرقمية بل وصل الامر إلى حد الإعلان عن الحاجة إلى مدرسة نقدية توائم بين أبجديات النقد التقليدي وتقنيات الكتابة الرقمية بأدواتها الحديثة والتي تشكل الكلمة احد عناصرها فحسب، وهذه كلها لعمري أضغاث احلام"

يقول الأديب السوري حسين سليمان عن تجربة الواقعية الرقمية: "لقد غمرني إحساس حين قرأت عن التجربة حوالي سنتين مرفقا بأحد المقاطع من الرواية الرقمية التي كتبها الكاتب، ان هناك قصورا في إدراك ماهية الادب باعتباره يقوم على الكلمة المكتوبة فقط، عن كانت على الشاشة ام على الورق، فالكلمة المقروءة وفي اضعف حالاتها (المسموعة منها) هي ما يقوم عليها الادب، الادب ابن الميثولوجيا، السحر، الذي قام بالأصل على الكلمة، وليس على الكلمة والصورة، كما في كتب الاطفال التي تساعد على فهم الكلمة عن طريق استخدام الصورة"[27]

كما يشكك حنا جريس من فائدة الكتاب الإلكتروني ومن ثمة النص المترابطـ، حيث يعدد بعض عيوبه، فيقول: "الكتاب الإلكتروني ليس أكثر من مجموعة من العلاقات والروابط الكامنة بين نصوص مختلفة، والتي تحيل القارئ إلى علاقات اخرى، مما يقلل من عمل الذاكرة إلى حد بعيد، إلا انه في الوقت نفسه يشتتها، وهذا هو الخطر الحقيقي للهيبرتكست، كما أن الكتاب الإلكتروني يظل كيانا افتراضيا لا يستطيع القارئ الإمساك به لأنه ليس كتابا حقيقيا"[28]

[1] محمد يوسف الهزايمة، العولمة الثقافية واللغة العربية(التحديات والآثار)، الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2012، ص33.

[2] عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة(تداخل الأنساق والمفاهيم ورهانات العولمة)، المركز الثقافي العربي، لبنا ن، المغرب، ط1، 2012، ص33.

[3] جوزف طانيوس لبس، المعلوماتية واللغة والأدب والحضارة(الرقم والحرف)، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط1، 2012، ص63.

[4] أمجد حميد التميمي، مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي، كتاب ناشرون، لبنان، ط1، 2010، ص24.

[5] نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، ع265، 2001، ص44.

[6] منال بن حميميد، النظرية النقدية المعاصرة والأدب الرقمي، رسالة دكتوراه، إشراف: د/ نور الدين سيليني، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، 2017/2018، ص19

[7] جمال قالم، النص الادبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، رسالة ماجستير، إشراف: أحمد حيدوش، معهد اللغات والادب العربي، المركز الجامعي البويرة، 2008/2009، ص45.

[8] محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية، (كتاب إلكتروني)، ص116، رابط التحميل: http://www.arab-ewriters.com/booksFiles/5.pdf

[9] السيد نجم، النقد الرقمي ومواصفات الناقد الرقمي، نشر بتاريخ: 20 مارس2019، اطلع عليه بتاريخ: 15 فيفري2023، http://www.ech-chaab.com/ar

[10] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص35.

[11] منال بن حميميد، النظرية النقدية المعاصرة والأدب الرقمي، ص17

[12] إبراهيم أحمد ملحم، الرقمية وتحولات الكتابة(النظرية والتطبيق)، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2015، ص28.

[13] عبد الرحمان بن حسن المحسني، توظيف التقنية في العمل الشعري السعودي منطقة الباحة نموذجا، النادي الأدبي الباحة، السعودية، دط، 2012، ص13.

[14] سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط(مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي)، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط1، 2005، ص24.

[15] فاطمة البريكي، الكتابة والتكنولوجيا، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب، لبنان، ط1، 2008، ص35.

[16] أحمد فضل شبلول، أدباء الأنترنيت أدباء المستقبل، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر، ط2، دت، ص23.

[17] جووست سمايرز، الفنون والآداب تحت ضغط العولمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط1، 2005، ص109

[18] نبيل علي، نادية الحجازي، الفجوة الرقمية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، ع318، 2005، ص170

[19] فاطمة كدو، أدب COM، (مقاربة للدرس الأدبي الرقمي بالجامعة، دار الأمان، الرباط، دط، دت، ص17.

[20] زهور كرام، الأدب الرقمي(أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية)، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط1، 2009، ص27.

[21] المرجع نفسه، ص34.

[22] م نفسه، ص34.

[23] ينظر، فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط1، 2006، ص129- 133

[24] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص87

[25] حسن سلمان، الأدب الرقمي يشاهد ويسمع ويقرأ معا مجلة اتحاد كتاب الأمنترنيت، لوحظ بتاريخ : 12 أفريل2023، على الساعة 12:23 https://ueimarocains.wordpress.com/

[26] السيد نجم، الثقافة والإبداع الرقمي.. قضايا ومفاهيم، نشر بتاريخ: 22 أكتوبر2008، لوحظ بتاريخ12أفريل2023 على الساعة 16:45، http://www.alkalimah.net/Articles/Read/1584

[27]حسين سليمان، محمد سناجلة والكتابة الرقمية وتغييب مفهوم الأدب، صحيفة القدس العربي، نشر بتاريخ 23 نوفمبر 2006، لوحظ بتاريخ: 13 أفريل 2023، على الساعة 10:19، https://www.alquds.co.uk/

[28] حنا جريس وآخرون، مستقبل الثورة الرقمية، سلسلة فصلية تصدرها مجلة العربي الكويتية، الكويت، 15 كانون أول- يناير 2004، ص128.

-

العصر الرقمي، التكنولوجيا، الأنترنيت، الثورة الرقمية، الرقمنة

-

منتدى خاص بالمحاضرة الأولى

-

المحاضرة الثانية:

الأدب الرقمي

تمهيد:

عرف الأدب الرقمي(التفاعلي) العديد من الإشكالات في الساحة النقدية والأدبية إن على المستوى المصطلحي أو على المستوى المفاهيمي، كون هذا الادب يجمع بين ثلاثة عوالم(العالم الواقعي، العالم التخييلي، العالم الافتراضي)، بالإضافة إلى كونه أحد مفرزات الحداثة والعولة وما نتج عنها من ثورة إلكترونية أذهلت العالم، وقد استطاع هذا الأدب أن يجمع بين ما هو لغوي وغير لغوي حيث تكاتفت فيه مختلف عناصر التواصل كالإلقاء واللغة الإشارية ولغة الجسد ونبرات الصوت، وللإفادة فإن هذه العناصر كان لها الأثر البليغ في تحويل الملتقي من متلق سلبي إلى متلقي إيجابي يمتلك السلطة الكافية التي تجعله فاعلا ومشاركا في إنتاج النص، وهذا الأمر هو ما يبرر تسمية هذا النمط من الأدب بالأدب التفاعلي وهي كلمة تحمل في مدلولها التشارك بين طرفين أو أكثر .

مصطلح الرقمية:

عرف النص الادبي أشكالا مختلفة للتعبير عنه بدءا من المشافهة إلى الكتابة فالرقمية، كما "رافقت ظهور النص خلال سيرورته الزمنية حوامل عديدة كالحجارة المنقوشة، الرقع، الدفاتر، الآلة الكاتبة، آلات الطباعة، وأخيرا معالجة النصوص، فبعد أن كان المبدع كاتبا أضحى مهندسا فنيا ومؤسسا فعليا لخطاطة النص بأبعادها الثلاثية فيما يشابه الصناعات السينمائية أو الإخراج المسرحي، وبين هذا النص الفاعل والنص المنقول إلينا عبر قنوات التكنولوجيا الناقلة له في صيغها الإلكترونية جسر بين الثبات والتحول وبين السكون والحركة، بل بين الهدوء والفاعلية"[1].

قد يتراءى للقارئ في البدء أم مصطلح الرقمية هو نفسه مصطلح الرقمنة غير أن هذا المصطلحان وإن كان ينتميان إلى مجال معرفي واحد إلا أن " الرقمية هي صناعة نصية، تمنح النص حق الحياة في ديمومة من التفاعل بين مكنوناته ومتلقيه، وفي هالة من حالات الإنتاجية اللامتناهية بينما الرقمية هي نقل وتحويل مصادر المعلومات في متونها من صيغها الورقية إلى التكنولوجية"[2]

وللإفادة فإن الرقمية تعتبر النص الأدبي بمثابة "أرضية خصبة لتشيده بناءات وهندسات مختلفة يبنيها المبدعون ويهدمها المتلقون ليبنوها كما يبتغون، فعصر العولمة بحاجة إليها في تحدي مساراته الإبداعية والتكنولوجية اللامحدودة"[3]

مفهوم الأدب التفاعلي:

اختلف الدارسون للأدب التفاعلي(الرقمي) في ضبط مفهوم موحد له وذلك راجع إلى اختلاف الترجمات باعتباد أن هذا الأدب هو وافد غربي النشأة، ففي دراسة قدمها فيليب بوطز عرف الأدب الرقمي على أنه "كل شكل سردي او شعري يستعمل الجهاز المعلوماتي وسيطا ويوظف واحدة او اكثر من خصائص هذا الوسيط"[4]

أما سعيد يقطين فيعرف الأدب الرقمي بأنه الأدب الذي "لا يختلق إبداعا ولا تلقيا إلا من خلال الحاسوب الذي تحقق نتيجة التطور الحاصل على مستوى التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل"[5]، وفي كتابه (النص المترابط ومستقبل الثقافية العربية نحو كتابة عربية رقمية) اصطلح عليه (الأدب الجديد)، حيث يقول عنه: "أدب جديد يشق طريقه الخاص مقدما بذلك ممارسة جديدة هي الآن بصدد تشكيل تاريخها المتميز"[6]

كما ترى فاطمة البريكي وهي أحد أهم المهتمين نقديا بهذا النوع الأدبي الجديد أن هذا الأخير هو محصلة تزاوج الأدب بالتكنولوجيا حيث تقول عنه: هو "الأدب الذي يوظف معطيات التكنولوجيا الحديثة في تقديم جنس أدبي جديد يجمع بين الأدبية والإلكترونية ولا يمكن أن يتأتى لمتلقيه إلا عبر الوسيط الإلكتروني أي من خلال الشاشة الزرقاء"[7]، غير أن صفة التفاعل التي ألحقت بهذا النوع من الأدب لا تتحقق إلا من خلال شرط أساسي قد سبق أن حددته فاطمة البريكي من خلال قولها "ولا يكون هذا الأدب تفاعليا إلا إذا أعطي المتلقي مساحة تعادل أو تزيد عن مساحة المبدع الأصلي للنص"[8].

وللإفادة فإن "العلاقة التفاعلية لم تعد ثنائية، زوجية محصورة بين العمل الفني والجمهور بل إنها تمتد إلى عدد كبير من المتلقين، هنا يؤاخي الإبداع الفني بين العديد من (الشركاء المؤلفين) حيث أن كل فاعل أمام حد التواصل يغزل خيطه داخل نسيج الشبكة العنكبوتية الهائلة التي يقوم كل إنسان رقمي بنسجها"[9]

ولا يختلف هذا الطرح عما قاله جميل حمداوي حيث يرى أن هذا النوع من الأدب "يهتم بالعلاقة التفاعلية التي تنشأ بين الراصد والنص على مستوى التصفح والتلقي والتقبل وتخضع هذه العلاقة لمجموعة من العناصر التفاعلية الأساسية هي النص والصوت، والصورة، والحركة، والمتلقي، والحاسوب، مع التشديد على العلاقة التفاعلية الداخلية( العلاقة بين الروابط النصية)، والعلاقة التفاعلية الخارجية (الجمع بين المبدع والمتلقي)[10] ، مع العلم أن جميل حمداوي يفرق بين مصطلحي الأدب التفاعلي والأدب الرقمي الذي يميل لتبنيه لكونه أكثر ارتباطا بالوسيط الإعلام وعليه فإن الأدب التفاعلي يركز على استخدام وسائل التكنولوجيا ويفيد مما توفره من معطيات التواصل ويرتبط بالمتلقي ارتباطا تفاعليا، يختلف عما كان سائدا في النصوص الورقية الكلاسيكية، مكتسبا خصائص جديدة .

وفي دراسة قدمها سعيد علوش بعنوان "تنظير النظرية الأدبية من الوضعية إلى الرقمية) قدم مهادا نظريا حول هذا النمط الكتابي الجديد(الأدب الرقمي) وأشار إلى أنه "يرصد حقله انطلاقا من علاقته بالتقنية المستعملة"[11] وفي ذلك إشارة صريحة إلى أن هذا الأدب يستمد خصوصيته المميزة انطلاقا من ارتباطه الوثيق بالحاسوب وملحقاته.

إن أفضل تعريف جامع مانع لما سبق قوله يعود لسعيد يقطين يقول فيه: "هو الإبداع الذي يعتمد أولا اللغة أساسا في التعبير الجمالي، وهو بهذه الصفة يلحق بمجمل الخطابات الأدبية التي يسير في نطاقها" فهو ينطلق في تعريفه هذا من الركيزة الأولى لهذا النوع من الأدب ألا وهي اللغة، ثم يربط وجود هذا الأدب بالتقانة الرقمية التي يتيحها الحاسوب حيث يقول: "وبما أنه يوظف على مستوى إنتاجه وتلقيه ما يقدمه الحاسوب كوسيط وفضاء أيضا من عتاد وبرمجيات ومن إمكانيات، فإنه يعتمد إلى جانب اللغة علامات أخرى غير لغوية صورية أو صوتية أو حركية"[12] تتفاعل وتترابط فيما بينها .

وبالتالي يمكن القول أن الأدب الرقمي هو علامات متعددة تنسجم فيما بينها اعتمادا على الترابط الذي يعتبر "عنصرا جوهريا لوصل وربط العلاقات بين مختلف هذه العلامات والمكونات التي يتشكل منها هذا النص الرقمي ربطا يقوم على الانسجام والتفاعل"، حيث تتداخل في النص الأدبي الرقمي العلامات اللغوية مع العلامات غير اللغوية(الصورة، الموسيقى، الحركة...إلخ) إلى درجة تصبح فيها هذه العلامات " قابلة لأن تندرج في بنيته التنظيمية الكبرى وتصبح بذلك بنيات يتفاعل معها مشكلا نصا متعدد العلامات"[13]

وعليه يمكن القول إن "النص الأدبي في طوره الإلكتروني عبارة عن لوحة فسيفسائية تجمع بين النصوص في كافة أحوالها، المكتوب منها، والمسموع والمرئي، في حالاته الثابتة والمتحركة، وتتسم هذه اللوحة الفسيفسائية الإلكترونية بقدرتها على إقامة علاقات التداخل والتشابك بين النصوص المختلفة المتضمنة فيها، على ما تنطوي عليه من تنوع وتعدد، بالإضافة إلى المرونة في الانتقال بين المواد النصية وغير النصية"[14]

أما عمر الزرفاوي في كتابه الموسوم بـ: مدخل إلى الأدب التفاعلي فيعرفه كالآتي: "هو الجنس المتخلق من رحم التقنية قوامه التفاعل والترابط، مستثمرا إمكانات التكنولوجيا الحديثة ويشتغل على تقنية النص المترابط ويوظف مختلف الأشكال المتعددة"[15].

وفي ذات السياق يعرف العيد جلولي الأدب التفاعلي في مقال له بعنوان (نحو أدب تفاعلي للأطفال) بأنه "جنس أدبي جديد له خصائصه الكتابية والقرائية وله أشكاله الأدبية، فهو أدب مختلف في إنتاجه وتقديمه عن الأدب التقليدي، وهو لم يكن ليظهر لولا التطورات التي شهدتها وسائط تكنولوجيا الاتصال وخاصة الحاسوب الإلكتروني، وفي هذا الأدب لا يكتفي المؤلف باللغة وحدها بل يسعى إلى تقديمه عبر وسائط تعبيرية كالصوت والصورة والحركة وغيرها"[16]

ولعل أقرب التعريفات إلى الدقة والوضوح هو التعريف الذي قدمه جميل حمداوي في دراسته الموسومة( الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق ، نحو المقاربة الوسائطية) يقول فيه: "الأدب الرقمي هو أدب آلي حسي مرئي وبصري أكثر مما هو أدب تجريدي... يمتح وجوده من عالم الوسائط السمعية والبصرية ما دام يقوم على الصوت والنص والصورة والحركة"[17]

وللإفادة فإن الكثير من الباحثين يصنفون كل أدب ينشر عبر صفحات الويب ضمن الأدب الرقمي من بينهم سيد نجم حيث يرى أنه ينتمي إلى الأدب الرقمي "كل نص ينشر نشرا إلكترونيا سواء كان على شبكة الأنترنيت أو على أقراص مدمجة أو في كتاب إلكتروني أو غيره، متشكلا على نظرية الاتصال في تحليله وعلى فكرة التشعب في بنياته"[18]، فهو يجمع بين خصائص النص الكلاسيكي والمعطى الوسائطي وبالتالي يجمع بين الوظيفتين الجمالية والرقمية

إشكالية المصطلح:

عرف الأدب التفاعلي العديد من المصطلحات، وتختلف هذه المصطلحات بحسب المرجعيات والترجمات التي استمد منها هذا الناقد أو ذاك مفاهيمه حول هذا الادب، لهذا عرف هذا الأدب على المستوى الاصطلاحي الكثير من الخلط واللبس ليس بين الناقدين فحسب، بل حتى عند الناقد الواحد حيث نجد ناقدا مثلا يستعمل جملة من المصطلحات التي تدلل على هذا الأدب على سبيل الترادف وتارة أخرى نجده يفرق بينها كما هو الحال عند زهور كرام حيث جاء في كتابها(الادب الرقمي، أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية) "أن الأدب الرقمي أو المترابط أو التفاعلي الذي يتم في علاقة وظيفية مع التكنولوجيا الحديثة لاشك أنه يقترح رؤى جديدة في إدراك العالم"[19].

ومن جهة أخرى تستعمل الناقدة نفسها مصطلح (الرقمية) فقط، في توصيفها لهذا النوع الكتابي الجديد إيمانا منها بأن النص فيه "يصبح نسيجا من العلامات التي لا تجعله يخضع لوضع قائم وثابت، وإنما نصيته تتحقق من حيويته"[20] ، في الحقيقة فإن الناقدة وإن استعملت مصطلح الرقمية فإن هذا لا ينفي تركيزها على أهم خصائص أو بالأحرى وظائف هذا النمط الكتابي الجديد متمثلة في وظيفتي التفاعل والترابط.

من المصطلحات الموظفة للتعبير عن هذا الأدب الجديد أيضا مصطلح الأدب التفاعلي وهو مصطلح يدل على المشاركة، وقد استعمل هذا المصطلح كل من إدريس بلمليح في دراسته الموسومة بـ: (القراءة التفاعلية دراسة لنصوص شعرية حديثة)، وفاطمة البريكي في مؤلفها (مدخل إلى الأدب التفاعلي) هذه الأخيرة حاولت أن تقدم أهم خصائص هذا الأدب التي جمعتها في قولها: "يقدم الأدب التفاعلي نصا مفتوحا بلا حدود، إذ يمكن أن ينشأ المبدع أيا كان نوع إبداعه نصا ويلقي به في أحد المواقع على الشبكة ويترك للقراء والمستخدمين حرية إكمال النص كما يشاؤون" [21] ومن هنا تتضح لنا سبب تسمية هذا الأدب بالتفاعلي لأنه يسمح للملتقي بالمشاركة في إنتاج هذا النص، ومن هنا نستنتج أن المتلقي لهذا الأدب يمتلك حرية كافية تسمح له بالتفاعل مع روابط النص التي تتضمن شفرات النص تساعده في استكناه مكونات النص وغوامضه، وهذه العملية تحتاج بالضرورة إلى قارئ حصيف ومرن له دراية كافية بعالم الرقمنة والتكنولوجيا، ومن شروط تحقق مصطلح (الأدب التفاعلي)[22]:

- أن يتحرر مبدعه من الصورة النمطية التقليدية لعلاقة عناصر العملية الإبداعية ببعضها.

-أن يتجاوز الآلية الخطية التقليدية في تقديم النص الأدبي.

- أن يعترف بدور المتلقي في بناء النص، وقدرته على الإسهام فيه.

- أن يحرص على تقديم نص حيوي، تتحقق فيه روح التفاعل، لتنطبق عليه صفة (التفاعلية)لم يتوقف الأمر عند حدود استعمال مصطلح الأدب الرقمي والأدب التفاعلي بل تعداه إلى استحداث مصطلحات أخرى جديدة من بينها (الأدب المعلوماتي) الذي يعني به سعيد يقطين "الجامع لمختلف الممارسات التي تحققت من خلال علاقة الأدب بالحاسوب والمعلوميات"[23]

ومن جهة أخرى نجد من الدارسين من يوظف مصطلح الأدب الإلكتروني "الذي يشدد على عملية اشتغال الوحدة المركزية ومجمل العتاد المصاحب ذي التقنية المعلوماتية"[24]، وفي هذا الصدد يؤكد لنا سعيد يقطين أن هذا المصطلح هو الأقدم من حيث الاستعمال في فرنسا وبالحديد في الفترة الممتدة ما بين 1980- 1990 وقد أشار إلى أن الأدب سمي كذلك لأنه يؤكد على الطبيعة التكنولوجية واشتغال الوسيط"[25].

من المصطلحات التي دخلت حيز الاستعمال للتعبير عن هذا الأدب أيضا نذكر مصطلح الأدب السيبرنطيقي نسبة إلى السيبرنطيقا التي تعرف بأنها "العلم الذي يوجه البحث في قواعد التواصل والتطبيقات التقنية المرتبطة بها، كما ارتبطت السيبرنطيقا أحيانا بتعريف الذكاء وقياسه وشرح وظائف المخ وصناعة آلة التفكير وتتطابق السيبرنطيقا مع مشروع للمعرفة يتمحور حول المراقبة الفعالة والتطبيق الناجح مما جعلها ذات جانب تقني أساسا"[26]، وهي حين ترتبط بالأدب فإنما تعني "ذلك الترابط الحاصل بين مكونات العمل الإبداعي والوسائط المتعددة، التي تعمد إلى تنظيمه من خلال عمل الآلة ، هذه الأخيرة التي تعمل على دمج اللغة مع أنساق التعبير الرمزية الأخرى من أشكال وأصوات وفق لمسة ذكاء اصطناعي يجسدها تواصل الإنسان وحواره مع الآلة، وتواصل الآلة وتفاعلها مع غيرها من الآلات"[27]، وبهذا يصبح الأدب السيبرنطيقي هو ذلك النص الأدبي الذي يعالج عبر التقنية والوسائط الرقمية الحديثة التي تسمح بالتحكم في كل جزيئاته تحكما تاما.

إلى جانب هذه المصطلحات يوظف سعيد يقطين مصطلح الأدب المترابط، حيث يقول: "أما النص المترابط فأستعمله كتقابل HYPERTEXTE وهو النص الذي نجم عن استخدام الحاسوب ببرمجياته المتطورة والتي تمثلت في إنتاج النص وتلقيه بحيث تبنى على الربط بين البنى الداخلية والخارجية"[28]، أي أن سمة الترابط تتوسع لتشمل كل النصوص، الصور، الموسيقى، بل إن "الموسوعة البريطانية تؤكد أن الترابط النصي يسمى أيضا HYBERLINKING وفي هذا تأكيد أكبر على مدلول هذا المصطلح وما يحمله من معنى الربط والترابط"[29]، وعليه فإن النص المترابط هو ذلك النص الذي "يتحقق من خلال الحاسوب، ويسمح هذا النص بالانتقال من معلومة إلى أخرى عن طريق تنشيط الروابط التي تتجاوز البعد الخطي للقراءة"[30]

أما عبد الله الغذامي فمن جهته يفضل استعمال مصطلح النص المفرع(المتفرع)، وله في هذا التفضيل مبرراته، حيث يقول: "النص المفرع هو خاصية أسلوبية جديدة... حيث يتفرع المتن الأول للمؤلف الأول إلى متون فرعية تأتي على شاكلة الحواشي والشروحات على المتن"[31]، أي أن النص المفرع هو تسمية تطلق على المعلومات والنصوص والصور والربط فيما بينها.

على العموم إن هذا التعدد المصطلحي الذي أحدث إشكالية في الساحة النقدية كما أحدث خلطا في المفاهيم راجع بالدرجة الأولى إلى البيئة التي ولد فيها (الغرب) لأن كل هذه المصطلحات السابقة الذكر هي ذات أصل أجنبي، هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن إرجاع هذا الإشكالية إلى "غياب التنسيق بين الباحثين والدارسين العرب للمصطلحات في المجالات المعرفية المختلفة"[32] مما فتح المجال على مصراعيه "للاجتهادات الفردية وفسح المجال أمام المنطق الشخصي لكل ناقد لتوليد المصطلحات واختيار الألفاظ التي يرتئيها مما يفقد المصطلح حمولته الموضوعية" إذ أصبح لكل ناقد أو باحث مبرراته التي ينطلق منها في اختياره لمصطلح دون غيره للتعبير عن الأدب الرقمي(التفاعلي) .

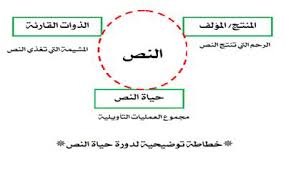

مكونات العملية الإبداعية:

أنتجت علاقة التزاوج الحاصلة بين الأدب والتكنولوجيا تغيرات جديدة في طبيعة مكونات العملية الإبداعية او ما يسمى قديما بعناصر عملية(المبدع، النص، المتلقي)، فبمجرد الاستعانة بالتقانة الرقمية التي تتيحها وسائل التكنولوجيا أصبح لدينا ما يسمى بـ: (المبدع الرقمي، النص الرقمي، الملتقي الرقمي)

من المبدع الورقي إلى المبدع الرقمي:

إن المبدع في العرف النقدي هو أهم أطراف العملية التواصلية باعتباره المنتج الأول للنص الأدبي وإليه ينتسب ذا الأخير، وتحول هذا المبدع من الورقية إلى الرقمية أفضى إلى تحول باقي مكونات العملية الإبداعية، وفي هذا السياق تقول فاطمة البريكي: "ويبدو من هذا أن كون المبدع ورقيا أثر على العملية الإبداعية، وطبعها بملامح خاصة، لم نكن لنشعر بها أو نميزها دون أن يظهر شكل آخر يمكن أن تتجلى من خلاله عناصر العملية الإبداعية الثلاثـة، وهو الشكـــل الإلكتروني الذي اصطبغت به منذ حوالي ربـع قــرن مــن الزمــان أو يزيد"[33]

لخص الدارسون جملة من الفروقات بين المبدع الورقي والمبدع الرقمي نوجزها في النقاط التالية[34]

Ø لا يصل المبدع الورقي إلى جمهوره، إلا عبر مجموعة من المؤسسات تمثل دور السلطة والوسيط بينه وبين قرائه نحو: دور النشر، المؤسسات الأكاديمية والثقافية والنقاد.. في حين نجد المبدع الرقمي يصل إلى جمهوره دون أية سلطة من تلك السلطات التي يمر عبرها المبدع الورقي، نظرا للإمكانات الهائلة التي تتيحها شبكة الإنترنت، بحيث يمكن لأي شخص أن يصبح مبدعا رقميا ينشر أعماله، فيتفاعل معها القراء في أي مكان، مباشرة بعد اتصالها بشبكة الإنترنت.

Ø إن المساحة التي يتحرك فيها المبدع الورقي محصورة جدا، إذ تتسع فقط للأدباء والشعراء والروائيين المشهورين، الذين بإمكانهم إيصال إبداعاتهم للقراء بسهولة، في حين نلفي الأدباء والشعراء اللامشهورين يعانون من تجاهل دور النشر وغيرها لإبداعاتهم التي لا تصل إلى القرا، أما المبدع الرقمي، فإنه يتحرك في مساحة شاسعة يتيحها الفضاء الشبكي، ما دام يتعامل مع قراء افتراضيين، فالكل سواسية أمام شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، نجد ما ينشره المبدع الرقمي يصل إلى مختلف أنحاء المعمور، متيحا الفرصة لأكبر عدد من القراء للتفاعل مع نصوصه.

Ø ومن جانب آخر، يتميز المبدع الرقمي بكونه يتعدد بتعدد المؤلفين الذين يساعدونه في الإخراج، وأيضا بتعدد القراء الذين يتفاعلون مع نصه، من خلال مشاركاتهم عبر المساحات التي يتركها لهم لبناء النص وإعادة إنتاجه من جديد، ويتضح هذا الأمر جليا مع أغلب نصوص الإبداع التفاعلي الرقمي، في المقابل نجد المبدع الورقي غير متعدد، لأنه هو صاحب النص وهو الذي يكتبه دون مساعـدة أو مشاركة أحد.

Ø إن التعددية التي يتسم بها المبدع الرقمي على مستوى الإنتاج والتلقي، جعلته يؤثر بشكل مباشر على طبيعة المتلقي، الذي أصبح بدوره مبدعا عبر مشاركته في بناء النص وإعادة إنتاجه.

2.1 من القارئ الورقي إلى القارئ الرقمي:

إن وجود مبدع رقمي يفرض بالضرورة وجود ملتقي رقمي يمتلك سلطة لا تقل عن السلطة التي يمتلكها المبدع في إنتاجية النص، حيث أن انتقاله من الورقية إلى الرقمية أتاح له فرصة التفاعل والمشاركة، وفي ما يلي عرض لأهم الفروقات بين الملتقي الورقي والمتلقي الرقمي:[35]

Ø تفرض على القارئ الورقي عدة قيود، تحد من خياراته القرائية تجاه النصوص الورقية التي تخضع مثلا لسلطة دور النشر والتوجه الديني والسياسي والثقافي السائد في بلد الجهة الناشرة، في حين، نجد القارئ الرقمي متحررا لا يخضع لأية قيود أو سلطة أثناء تفاعله مع النصوص الرقمية المتصلة بشبكة الإنترنت، إذ يختار منها ما يريد وبالطريقة التي يشاء، إما قراءة أو سماعا أو مشاهدة أو يجمع بين كل هذه العناصر، مثلما هو الحال مع رواية الواقعية الرقمية "شات" أو أدب الواقعية الرقمية "صقيع" لمحمد سناجلة، دون أن يجبر على التفاعل مع شيء لا يرغب فيه، حتى وإن كان هو الوحيد المتاح.

Ø يخضع القارئ الورقي في الغالب لنظام القراءة الخطية الثابتة التي تفرضها النصوص الورقية، عكس القارئ الرقمي الذي يكسر نمط القراءة الخطية، نظرا للإمكانات الهامة التي تتيحها النصوص الرقمية للقارئ الرقمي، حيث يمكن له التجول بحرية في فضاءاتها واختيار المسالك القرائية التي يريدها دون شروط، حيث "إن السمة الجوهرية التي يبنى بها النص المترابط تكمن في (لاخطيته)، إنه نص غير خطي لأن القارئ يختار المسارات التي يتعين عليه اتباعها وهو يتعامل مع النص الجديد (النص المترابط) الذي يقرأ، ومعنى ذلك أن هناك (تفاعلا) بين بنيات النص والقارئ الذي يختار وهو يقرر ما يقرأ"[36]

Ø جد القارئ الورقي مجموعة من الصعوبات للحصول مثلا على كتاب صدر حديثا في بلد أجنبي غير بلده الذي يقطن فيه، حيث يتطلب وصوله وقتا طويلا، ويمكن ألا يصل إليه لسبب أو لآخر، وبالتالي يصبح عامل الوقت خارج سيطرته، أما القارئ الرقمي، يصبح عامل الوقت ملكا له وتحت سيطرته، لأنه يجد عدة كتب متوفرة ومتاحة عبر شبكة الإنترنت التي يستطيع التجول في فضاءاتها وأخذ ما يريده في وقت سريع وقليل، علاوة على ذلك، هناك مكتبات رقمية تتوفر على كتب تراثية قد تكون طبعاتها نفذت. لكن مع ذلك يمكن للقارئ الرقمي الحصول عليها في تلك المكتبات بسهولة. في حين القارئ الورقي لا يستطيع الحصول بسهولة على كتاب ورقي قديم نفذت نسخته.

Ø ظل القارئ الورقي مستهلكا لزمن طويل. لكن بعد ذلك أصبح قادرا على التفاعل مع النصوص الورقية بقدر محدود لا يتجاوز الفهم والتأويل والنقد، أما القارئ الرقمي نجده أكثر تفاعلا مع النصوص الرقمية، نظرا للمساحات المهمة التي يتيحها له المبدع الرقمي في نصوصه، إذ يمكنه المشاركة في إنتاج النص من خلال تقديم اقتراحات أو القيام بتعديلات، في هذا الإطار تقول زهور كرام: "والذي يمنحه شرعية الشراكة في التأليف، هو طبيعة النص التخييلي الرقمي الذي باعتماده الروابط، وانفتاحه على تعددية اختيار البداية، مع احتمال الخروج من النص دون الانتهاء من قراءة كل تمظهراته، هي التي تجعل من فعل القراءة باعتبارها اختيارا لبداية معينة، وتنشيطا للروابط، وإمكانية تجديد قراءات/ زيارات الروابط بشكل مختلف، فعلا منتجا/ مؤلفا للنص"[37]

من النص الورقي إلى النص الرقمي:

يتجلى الفرق بين النص الورقي والنص الرقمي كالآتي:

Ø إن اعتماد التقانة الرقمية في النص الأدبي أحدث تغيرا كبيرا لم يعهده النص الورقي سابقا من بينها اللاخطية التي أصبحت سمة بارزة في النص الرقمي، وهذا من شانه ان اتاح للمتلقي الرقمي حرية اختيار نقطة البداية التي يريد الانطلاق منها لقراءة النص الرقمي، على عكس النص الورقي الذي يفرض على الملتقي قراءة خطية يسلك فيها مسارا تعاقبيا في تتبع الأحداث من البداية إلى النهاية

Ø ينتهي النص الورقي بمجرد صدوره في هيئة كتاب، فلا يمكن إضافة أو تعديل أو تصحيح أو تنقيح أي شيء فيه، إلا بعد صدوره في طبعة أخرى، أما بالنسبة للنص الرقمي، فإنه قابل باستمرار للتعديل والإضافة من طرف القارئ الرقمي، لأن النص الرقمي معد سلفا لذلك من طرف المبدع الرقمي، مثلا نص "صقيع" الذي يفسح المجال للقارئ الرقمي للمشاركة والتفاعل معه.

Ø يتميز النص الورقي بوصفه أحادي العلامة، حيث إن إنتاجه لا يتطلب سوى المعرفة بقواعد الكتابة وتقنياتها، عكس النص الرقمي الذي يتسم بتعدد العلامات، فهو يمزج بين الكتابة والصوت والحركة والصورة والمشهد السينمائي والرسم.. وتتطلب عملية إنتاجـه، إضافة إلـى المعرفـة بقواعد الكتابة وتقنياتها، معرفة بالمعلوميات وما يصاحبها من عتاد وبرمجيات، علاوة على ذلك نجد النص الرقمي معد سلفا للتلقي على جهاز الحاسوب عبر اتصاله بشبكة الإنترنت، أما النص الورقي فهو يعد للتلقي بواسطة الكتاب، حتى وإن تمت معاينته على شاشة الحاسوب، فإنه لا يعدو أن يكون سوى نص إلكتروني مرقم، تنتقل مادته من الورق المكتوب إلى مادة معاينة على شاشة الحاسوب فقـط، دون حدوث تغيير يذكر ما عدا تغير الوسيط الحامل للمادة المكتوبة وهذا ما يؤكده سعيد يقطين بقوله: "إن عملية الترقيم عملية تحويل النص المقروء (المطبوع) أو المسموع (الشفوي) ليصبح قابلا للمعاينة أو السماع من خلال شاشة الحاسوب. ومن ثمة في الفضاء الشبكي. فعندما أقدم على كتابة نص أو تسجيل صوت شاعر أو قطعة موسيقية، وأقوم بتحويل كل ذلك إلى الحاسوب بواسطة برامج خاصة أعدت لذلك، أكون عمليا أضطلع بعملية ترقيم لأجعل النص قابلا للتداول في الفضاء الشبكي أو من خلال أقراص محددة. أما عندما أنتج نصا ليتلقى على الشاشة موظفا كل الإمكانات التي تجعله مستجيبا للمعاينة، تكون أمام كتابة رقمية، لأنني منذ البداية، فكرت في إنتاج نص رقمي، ووفرت له كل الشروط الملائمة لذلك"[38]

Ø يتألف النص الورقي من بنيات وعلاقات تربط بين تلك البنيات، فتصبح بذلك قراءته قراءة خطية أفقية، في حين يتشكل النص الرقمي من عقد وروابط تربط بين تلك العقـد، فتصير قراءته قراءة لا خطية تعتمد عـلى اختيارات القارئ الرقمي للمسالك أو المسارات التي يريدها والتي تربط بين عقد النص وأجزائه وبنياته.

Ø يخضع النص الورقي إلى سلطة ورقابة دور النشر، فلا تجد جميع النصوص الورقية طريقها للنشر، لأن الأمر يرتبط بمدى شهرة مبدعيها أو عدم شهرتهم، في حين يجد النص الرقمي مجالا كبيرا للنشر، على اعتبار أن النص الرقمي في اتصاله بالفضـاء الشبكي يفتـح أبوابه لجميع المبدعين مهمـا تفاوتت درجـة شهرتهم، وهذا ما يوضحه محمد أسليم بقوله: "النص الالكتروني يتميز برحابة الفضاء المحيط به مقارنة بالنص الورقي، الذي قد يواجه الإقصاء، ظلما في أحيان كثيرة، بسبب وجود الرقيب، أو بيروقراطية جهاز النشر، أو سوء تقدير دار النشر.. إلخ، أما إلكترونيا، فتجد جميع الأعمال فضاء رحبا للتداول، وبالتالي، قد ينجح كاتب ما في إعلان نفسه كاتبا انطلاقا من الشبكة، فتجد أعماله طريقها للنشر الورقي بعد ذلك"[39]

[1] صفية علية، آفاق النص الأدبي ضمن العولمة، أطروحة دكتوراه، تخصص: أدب جزائري، إشراف: د. علي عالية، قسم الآداب واللغة العربية، جامعة بسكرة، 2014/2015، ص237.

[2] المرجع نفسه، ص237.

[3] صفية علية، آفاق النص الأدبي ضمن العولمة، ص238.

[4] فيليب بوطز، ما الأدب الرقمي؟ ترجمة: محمد أسليم، مجلة علامات المغربية، ع35، ص108.

[5] سعيد يقطين، النص المترابط مستقبل الثقافة العربية(نحو كتابة عربية رقمية)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، المغرب، لبنان، ط1، 2008، ص180.

[6] المرجع نفسه، ص180.

[7] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص49.

[8] المرجع نفسه، ص183.

[9] إدمون كوشو، أسئلة النقد في الإبداع الرقمي، ترجمة عبده حقي (2008). مجلة اتحاد كتاب الانترنت المغاربة، نشر بتاريخ 8 أكتوبر2008، أطلع عليه بتاريخ: 17 ماي 2023 على الشاعة 14:23 https://ueimag.blogspot.com/2018/10/blog-post_99.html

[10] جميل حمداوي: الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق (نحو المقاربة الوسائطية) كتاب إلكتروني صدر عن شبكة الألوكة، ط1، 2016، ص14.

[11] سعيد علوش، تنظير النظرية الأدبية من الوضعية إلى الرقمية، مطبعة البيضاوي، الرباط، المغرب، ط1، 2013، ص 335.

[12] سعيد يقطين، النص المترابط مستقبل الثقافة العربية، ص190.

[13] سعيد يقطين، النص المترابط مستقبل الثقافة العربية، ص149.

[14] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص183.

[15] عمر الزرفاوي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، مجلة الرافد دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، ع56، ط1، 2013، ص194.

[16] العيد جلولي، نحو أدب تفاعلي للأطفال، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ع10، 2011، ص184.

[17] جميل حمداوي، الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق ، نحو المقاربة الوسائطية، ص 15.

[18] السيد نجم، النشر الإلكتروني والإبداع الرقمي، الهيئة العامة لقصور الثقافة،ـ القاهرة، مصر، ط1، 2010، ص40.

[19] زهور كرام، الأدب الرقمي(أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية)، ص22.

[20] زهور كرام، الأدب الرقمي(أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية)، ص50.

[21] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص50.

[22] سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي، ص9-10

[23] سعيد يقطين، النص المترابط مستقبل الثقافة العربية، ص183.

[24] المرجع نفسه، ص184.

[25] فيليب بوطز، ما الأدب الرقمي؟ ص108.

[26] محمد مريني، النص الرقمي وإبدالات النقل المعرفي، دار الثقافة والإعلام، الشارقة، ط1، 2015، ص38.

[27] نبيل علي، نادية حجازي، الفجوة الرقمية (رؤية عربية لمجتمع المعرفة)، ص309.

[28] سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط(مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي)، ص19

[29] ستي جباري، الأدب الجزائري وفضاء الأنترنيت (آليات الإبداع وتفاعلية القراءة)، فضاءات للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2018، ص74.

[30] جميل حمداوي، الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق، ص12.

[31] حسام الخطيب، الأدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع، دار الثقافة والفنون، الدوحة، ط2، 2011، ص118.

[32] إيمان يونس، مفهوم مصطلح(هايبر تكست)، في النقد الأدبي الرقمي المعاصر، مجلة المجمع، مجمع اللغة العربية، الأردن، ع6، 2012، ص36.

[34] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص137-138.

[35] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص139-140.

[36] سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، نحو كتابة عربية رقمية، ص60.

[38] سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، نحو كتابة عربية رقمية، ص141.

[39] محمد أسليم، المشهد الثقافي العربي في الانترنت (قراءة أولية)، نشر بتاريخ: 12/12/2003، اطلع عليه بتاريخ: 23/01/2023، على الساعة 12:19 http://www.addoubaba.com/aslim.htm

-

التفاعل، التكنولوجيا، المتلقي الرقمي، النص الرقمي، المبدع الرقمي، الحاسوب، الوسائط

-

منتدى خاص بالمحاضرة الثانية

-

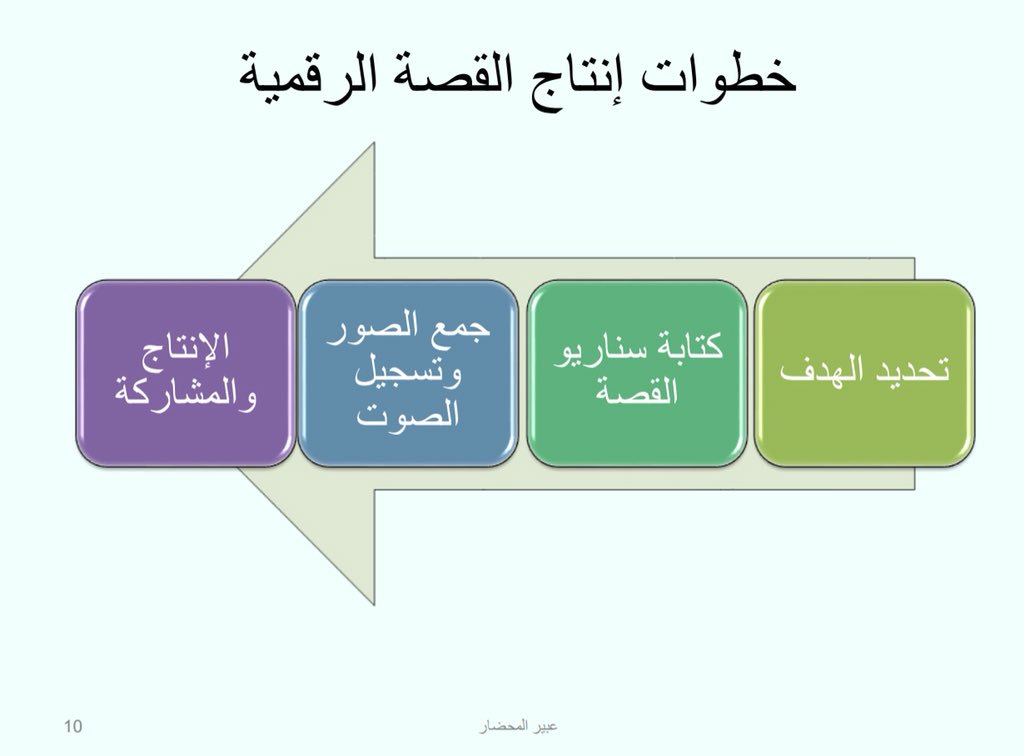

الكتابة الأدبية التفاعلية

يعتبر العالم تيد نلسون t. nelson أول من وظف مصطلح النص المترابطhypertexres عام 1968 ، وقد سبق أن عرفه بأنه: "توليفة من النص اللغوي الطبيعي مع قدرات الحاسب الآلي للتشعيب التفاعلي أو العرض الديناميكي"[1]

كما نجد من الدارسين من يعود بالفكرة إلى بداية الثلاثينيات من القرن الماضي عندما استخدم فانيفارش حاسبات تناظرية وروابط بين الوثائق وأطلق على هذه الآلة تسمية ميمكس (memex)، كما يرجع آخرون فكرة النص المترابط إلى أوائل الستينات في القرن الماضي عندما قامت جماعة (دوجلاس انجلبارت douglas engilbert)، ببناء نظام حاسب آلي يتيح للمستفيدين التصفح بين أجزاء النص[2]

أما عند العرب فإن فكرة النص المترابط موجودة في نصوص تراثية كثيرة، تجسده تلك الحواشي والهوامش في المخطوطات، كذلك أخذت بعض القصائد التراثية العربية صيغة الترابط في شكل شجرة أو ساعة أو سمكة...إلخ، فقدن بعض الشعراء نصوصا وسمت بـ(الشعر الهندسي)، وهو مصطلح واحد يحاول به واضعه أن يشمل في كنفه عددا من المصطلحات السابقة التي رأى أنها جزئية وتفتقد إلى الشمولية مثل (الشعر الشجري)، (الشعر الدائري)، وغير ذلك، في هذا النمط من النصوص الشعرية (الأدبية) يقوم الشاعر بالرسم بالكلمات، فينتج قصيدة على شكل مربع، أو دائرة، او وردة، أو شجرة أو خاتم أو غير ذلك... وهو ما يعرف بالاشتغال الفضائي الدال، والذي يعني "تلك الأشكال التي لا تقف عند مجرد العرض البصري التجسيمي الذي تتحكم فيه مقتضيات صوتية ونظمية، بل تتجاوز ذلك إلى توظيف الاشتغال الفضائي للنص، من أجل خلق إمكانات متعددة للقراءة"[3]

وهو بهذا أيضا يستثمر الورق كأداة لينتج نصا لا يقدم الكلمة فقط، بل الكلمة والشكل أيضا، سواء كان دور الشكل جوهريا في النص أو شكليا فقط، وقد واجه هذا النوع من النصوص الكثير من النقد واتهم بالتصنع والتكلف، وغياب الإبداع الفطري، وهذا الرأي لا يخلو من الإجحاف"[4]

وفي هذا السياق يرى عبد الله الغذامي في تقديمه لكتاب مدخل إلى الأدب التفاعلي لفاطمة البريكي أن "النص المتفرع خاصية أسلوبية جديدة ربما كان لها شواهد قديمة في الشروح على المتون والحواشي المتفرعة، وما كان يسمى حاشية الحاشية، مما هو من الممارسات الشائعة لدى علمائنا الأوائل حيث يتفرع المتن الأول للمؤلف الأول إلى متون فرعية تأتي على شاكلة الحواشي والشروح على المتن"[5]

لكن هذا الترابط هو شكل مبسط جدا إذا ما قورن بالنص الرقمي المترابط الذي يجمع اللغة المطبوعة السائلة مع الصوت والصورة والملمس وحتى الشم والذوق والحدس في كتلة مادية مجازية يحركها الخيال"[6].

واجه الأدب التفاعلي العديد من التحديات لا سيما في الوطن العربي بعضها داخلية متعلق بخصائص الأدب التفاعلي في حد ذاته، وبعضها له علاقة ببعض العوامل الخارجية، وعلى العموم يمكن إيجاز هذه التحديات في ما يلي:

التحديات الداخلية

إن الفارق الحاصل بين الكتابات الأدبية الرقمية ونظيرتها الورقية المطبوعة يشكل عقبة أمام ذيوع الأدب الرقمي واتساع مساحة تلقيه في العالم العربي، وعليه فإن هذا النمط الكتابي الجديد يحتاج إلى متسع زمني كافي حتى يستسيغه القارئ العربي ويترسخ في ذهنيته خاصة أنه يمتلك خصائص مستحدثة غير معهودة في الأدب الورقي، وعلى أي حال فإنه ليس غريبًا أن "يواجه الأدب الرقمي، خاصة وأنه لا يوال في طور التبلور، الكثير من الهجوم والتصدي وحتى الرفض، لدرجة جعلت بعض المتعصبين للقلم والورقة يشونون هجومًا حادًّا على الأدب الرقمي مدّعين بأن الكلمة هي العمود الفقري للنص الأدبي وأن الوسائط المتعددة تؤدي إلى تراجع القيمة الفنية للنص وتفقده الكثير من غوايته كما تسلبه أحد أهم أركانه وهو عنصر التخييل"[7]

عوامل ثقافية اجتماعية

شكل العامل الثقافي والاجتماعي هو الآخر حجرة عثرة أمام اتساع رقعة الأدب الرقمي في الساحة العربية، ذلك لأن لكل مجتمع ثقافته الخاصة التي هي في الأصل احتشاد سنوات من الأفكار والعادات والقناعات، الأمر الذي يجعل عملة اقتلاعها من جذورها أو العبث فيها أو إجراء تعديلات أو تغييرات فيها أمرا بالغ الصعوبة، لا سيما إذا كان ذلك على أيادي أجنبية (العالم الغربي)، وبما أن الأدب الرقمي جاء بمفاهيم ومعطيات مغايرة في أشكال الكتابة والتلقي لما هو ماثل في الذهنية العربية فإن مسألة تقبله ستأخذ حيزا زمنيا طويلا، لأنه في نظر الإنسان العربي مجرد سلعة مستوردة لا تتناسب مع معطياته الثقافية التي لا تستند أساسا على الأسس التكنولوجية المعروفة في العالم الغربي، لهذا فإن الإنسان العربي يعتبر كل تجديد هو مساس بتراثه الأدبي وعاداته الكتابية والقرائية على حد سواء ومن ثم فإن هذا التجديد هو تهديد لهويته الثقافية.

إن استجابة العالم العربي لهذا النمط الكتابي الجديد يتطلب دون شك إجراء تغييرات فعالة في ثقافة المجتمع العربي، وفي آليات التفكير، لأن التحدي الكبير الذي وقع فيه الأدب الرقمي في العالم العربي يكمن في أن الإنسان إن لم يكن تكنولوجيا فإنه من الصعب أن يفكر تكنولوجيا، وفي هذا الصدد يصرح سعيد يقطين بأنه: "لا يعقل أن ندخل عصرًا جديدًا بأفكار قديمة وبلغة قديمة … لقد بدأت علاقتنا بتكنولوجيا الإعلام والتواصل عن طريق استيراد هذه التكنولوجيا، وبدأنا نتعامل معها وكأنها فقط قطع غيار أو وسائل نعوض بها غيرها، لكنّنا بمنأى عن استيعاب حركية هذه التكنولوجيا في نمط التفكير والحياة ونتجاوز كونها وسيلة جديدة، فلم نفكر فيها بالصورة التي تحدث تحولا على مستوى تعليمنا وتربيتنا وإنتاجنا الأدبي والفني ونقدنا الأدبي والفني وثقافاتنا والعلوم التي ما نزال لم نعمل على ترسيخها وتجذيرها في تربيتنا العربية[8].

عوامل بحثية نقدية

إن اختلاف الخصائص بين الأدب الرقمي المستورد من الغرب وبين الأدب الورقي في العالم العربي على اختلاف أجناسه وأنواعه الأدبية أصاب الممارسة النقدية بشيء من الإرباك لأنه لا يمكن إخضاع كلا الأدبين إلى نفس القراءة النقدية وأي محاولة دون ذلك هي ممارسات نقدية تعسفية لن تغني النص الأدبي الرقمي في الشيء وتسيء له أكثر مما تحسن إليه، وحتى إذا حاولنا بناء نظرية نقدية تتواءم وهذا النمط الكتابي الجديد فإن هذا يتطلب تراكما في النصوص الادبية الرقمية وهذا ما تفتقر إليه الساحة العربية خاصة وأننا نوقن تماما أن النقد هو رديف الإبداع ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سابقا له.

وعلى العموم فإن وضع النقد الرقمي الغربي مازال يعاني تأزما صريحا كونه حقلا غضا على الرغم من كل التطورات الحاصلة في العالم الغربي لذا قدم إدموند كوشو (Edmond Kyushu) دعوة صريحة إلى وجوب تأسيس نظرية للنقد الرقمي تواكب الإبداع الرقمي وتنطلق من الإعدادات المنهجية التقنية بغية تأسيس نقد مختلف لم يوضع بعد[9]

يسنده في هذا الرأي ميموت تالان( (Talan (Memmottالذي صرح بأننّا "بتنا بالفعل في أمس الحاجة إلى مدارس ومذاهب نقدية جديدة تلائم خصائص النص الرقمي، لأن الأدب الرقمي آخذ بالانتشار والتطور يومًا بعد يوم، لكن لا توجد حتى الآن نظريات ومدارس نقدية تعنى به، وتحدد أصوله ومفاهيمه ومصطلحاته. ويضيف تالان أن من يرغب أن يقدم نقدًا كهذا، عليه أن يشارك بشكل فعال في الثقافة الرقمية، ويسهم فيها، إذ لا يستطيع من هو خارج هذه الثقافة أن يقدم نقدًا لها[10] ولعل ما ذهب إليه ميموت تالان يلخص الأزمة التي يعيشها الأدب الرقمي في العالم العربي أيضا.

وحتى في العالم العرب هناك من النقاد من يتفق مع ما ذهب إليه إيدموند كوشو وميموت تالان من بينهم محمد رمضان بسطاويس إذ يدعو هو الآخر إلى ضرورة إلمام الناقد بتفاصيل التقنية، لأن التكنولوجيا المعاصرة أضافت إمكانيات جديدة أدت إلى استحداث قيم جمالية جديدة لم تكن موجودة ولم تتطرق لها المذاهب والنظريات الكلاسيكية القديمة[11]، ويضيف بسطاويس: "إن الناقد اليوم مطالب بالاستعانة بكل العلوم والأدوات البحثية المتاحة في فهم النص الأدبي المركب الذي يقدم عبر أدوات الاتصال"[12]، فالنص الأدبي الرقمي في نظر الناقد أصبح كائنًا في العلاقات الداخلية للوسيط الجمالي المستخدم، فهو يتمثل في العلاقة بين الألفاظ والصور والأخيلة المستخدمة في القصيدة، ويتمثل في العلاقة بين الألوان ودرجاتها وأبعادها، ومستويات التشكيل البصري أو السمعي[13].

وإلى جانب هذا كله نلحظ غيابا تاما للمؤسسات الأكاديمية في العالم العربي التي تهتم بهذا الأدب الجديد وتشتغل عليه نظريا وتطبيقيا مقارنة بنظيره الغربي الذي خصص له مواقع ومجلات الكترونية أجنبية متخصصة بالرعاية النقدية للأدب الرقمي وكذا نشر الأعمال الأدبية والدراسات العلمية الخاصة به فقط.

خصائص الأدب التفاعلي:

يتشابه الأدب الرقمي مع الأدب الورقي في أن كلاهما يتكونان من نفس عناصر العملية التواصلية (المبدع، المتلقي، النص)، غير أن للنص الرقمي خصائص تميزه عن نظيره الورقي، ويمكن إجمال هذه الخصائص في مايلي:

أولا- سرعة الانتشار:

إن آليات توصيل الكتاب الورقي إلى قارئه هي آليات بطيئة تعرف الكثير من المعوقات مقارنة بالآليات المعتمدة مع الأدب الرقمي لأن ذلك تعتمد أساسا على قدرة الناشر على طبع أكبر عدد من النسخ وتوزيعها إلى كافة انحاء العالم مع مراعاة الحيز الزمني الذي يمكن أن تستهلكه لهذه العملية، في حين أن توصيل الكتاب الرقمي إلى قارئه يعتبر عملية هينة تتطلب ظرفا زمنيا وجيزا وقياسيا كونه يعتمد على الحاسوب والأنترنيت كوسيط بين المبدع والمتلقي، وفي هذا الصدد يقول أحمد فضل شبلول: "إنني كأديب عربي بعد امتلاكي لجهاز الحاسب الآلي واشتراكي في شبكة الإنترنت العربية(العالمية) أستطيع أن أرسل نصوصي الأدبيّة... إلى المهتمين بالأدب وعالمه وقضاياه، وذلك عبر ما يسمى بالبريد الإلكتروني داخل جهازي، وعبر الشبكة، وفي ثوان معدودة يصل النص الإبداعي إلى كل هؤلاء المهتمين[14].

" وفوق هذا استثمر النص إمكانات البرامج الرقمية من روابط وصور ثنائية وثلاثية الأبعاد وعقد وأزرار مختلفة الملامح تجعل من النص الادبي الرقمي جسدا متشعبا متمردا على كل الانماط الخطية التقليدية بمعنى لم تعد للنص بداية ولا نهاية بل هناك مفاصل ومفاتيح متعددة لولوج فضاءات مفتوحة، فهو يُقرأ ويُسمع ويُشاهد وتمتزج فيه مختلف الأشكال التعبيرية، فأصبحت من أهم خصائصه الترابط، فوسم بالنص المترابط"[15]

ثانيا- التفاعل:

إن التفاعل مع النص الورقي يكاد يكون محصورا في الأعمال النقدية المنجزة حوله ، أو في تلك الحوارات الصحفية التي تجرى مع الأديب نفسه، أو في اللقاءات التي يمكن أن تحدث بين المبدع وفئة متلقيه صدفة، أو في جلسات البيع بالتوقيع في المعارض والصالونات الأدبية، وهي أشكال تفاعلية ضئيلة جدا ما قورن الأمر مع النص الرقمي، حيث يحظى هذا الأخير بتفاعل مباشر مع متلقيه، وفي هذا الصدد أعرب الكثير من الأدباء من إعجابهم بهذه العملية لأن نصوصهم الأدبية شهدت نسب تفاعل مثمرة وغير معهودة من خلال إبداء الرأي فيها، من بينهم روبرت كاندل وبوبي ربيد، هذا الأخير الذي أشار إلى أنَّه وجد تجاوباً وتفاعلاً مع نصوصه الرقميَّة بالنقد والتعليق والمراجعة، وذلك إلى درجة يعجز فيها عن الردِّ على كلِّ هذه التعليقات التي تصل إليه عبر البريد الإلكتروني، وقد تبلغ أحياناً آلاف من الرسائل أسبوعيَّا[16]، وللإفادة فإن سعة التداول هذه وما ينجر عنها من تفاعل من شأنها إثراء النص، وتحفيز المبدع على المزيد من الإنتاج.

ثالثاً- إمكانيَّة المشاركة:

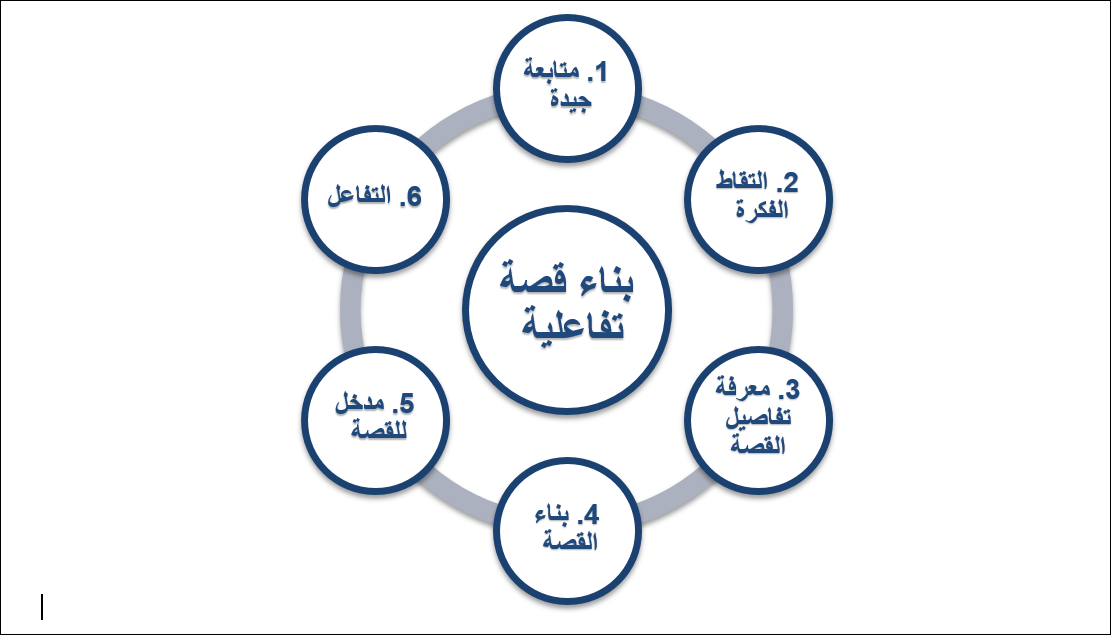

يفسح الادب الرقمي لمتلقي مساحة كافية للمشاركة والتفاعل مع النصِّ بدء من طريقة كتابة بعض النصوص المترابطة، والتي تمكِّن المتلقيِّ من التلاعب بترتيب النصِّ وفقاً للطريقة التي تعجبه، إذ لا تُحدِّد له موضعاً للبدء وآخر للنهاية، فالمتلقِّي وحده من يحدد بداية النصِّ ونهايته وترتيب أرجائه الداخليَّة، وهذا ما يُخلِّص الكتابة التفاعليَّة من خطِّيَّة النصِّ الكتابيِّ، كما أنَّ بعض النصوص التفاعليَّة تتيح إمكانيَّة واسعة للمتلقِّي في المشاركة في تشكيل النصِّ بالحذف والإضافة والتعديل، وكلُّ هذا بدعوة من المؤلف الذي ينتهي دوره بنشر النصِّ التفاعليِّ، وللجمهور-بعد ذلك- مطلق الحريَّة في الطريقة التي يتلقَّى بها النصَّ.[17]

وفي هذا الصدد يصرح نبيل علي أن النص الرقمي التفاعلي يتيح للقارئ وسائل عملية عديدة لتتبع مسارات العلاقات الداخلية بين ألفاظ النص وفقراته ويخلصه من قيود خطية النص، حيث يمكنه من التفرع في أي موضع داخله، إلى أي موضع لاحق أو سابق، بل ويسمح أيضا للقارئ عبر تقنية النص الفائق أن يمهر النص بملاحظاته واستخلاصاته وأن يقوم بفهرسة النص وفقا لهواه بأن يربط بين عدة مواضيع في النص ربما لا يراها مترادفة أو مرتبطة تحت كلمة أو عدة كلمات مفتاحية[18]

رابعا- تقديم عرض مصاحب:

إن النص التفاعلي دائما يأتي مصاحبا لمؤثرات رقمية سمعية منها وبصرية تسهم بشكل في فعال في عملية تلقيه، نظرا للأثر الذي تتركه في المتلقي، "فالرواية التفاعليَّة مثلاً قد تستخدم في بنائها الرسوم والجداول والصور ومقاطع الفيديو والموسيقى، وكلُّ هذه المواد تكون مقحمة في النصِّ التفاعليِّ، لتصبح جزء مهمَّا في بنائه، وبذلك يصبح كاتب النصِّ التفاعليِّ متعدِّد المهام، فلا يكفي أن يكون روائيَّا مثلاً ليكتب رواية تفاعليَّة بل عليه الإلمام بمهارات أخرى كالإلمام بتقنيات الحاسوب والإخراج السينمائي وغيره من المهارات التي تمكِّنه من كتابة رواية تفاعليَّة، وإلا فعليه أن يستعين بمن يمتلك تلك المهارات[19] وقد استطاع محمد سناجلة في أعماله التفاعليَّة الاستفادة من تصميمات الجرافيك، والمونتاج، والموسيقي وتقنيات الميتاميديا الجديدة.[20] ومعه بالتحدي "أصبحت الرواية التفاعلية العربية تستقبل في طبقات مختلفة مؤسسة للمعنى في كل مستوى فالمتلقي لا يحاور مستوى دون آخر، ولا يؤسس للمعنى في مستوى بشكل مستقل إلا ويجد نفسه في محاورة مستوى آخر، فهو يغوص في النص عموديا متلقيا العلامات غير اللغوية (الألوان، الحركة، ...) واللغة وما تحمل"[21]

[1] ناريمان إسماعيل متولي، تكنولوجيا النص التكويني(الهيبرتكست) وتنمية الابتكار لدى الطلاب والباحثين، مجلة كلية التربية، جامعة الإمارات، 1996، ص309.

[2] المرجع نفسه، ص309.

[3] محمد الماكري، الشكل والخطاب، (مدخل لتحليل ظاهراتي)، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، 1991، ص156.

[4] ينظر، فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص91/92.

[5] المرجع نفسه، ص10.

[6] ينظر، عز الدين المناصرة، علم التناص المقارن(نحو منهج عنكبوتي تفاعلي)، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2006، ص429.

[7] إيمان يونس، تأثير الإنترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب العربي الحديث، ص 113

[8] سعيد يقطين، النص المترابط مستقبل الثقافة العربية(نحو كتابة عربية رقمية)، ص 96-97

[9] إدمون كوشو، أسئلة النقد في الابداع الرقمي، ص99

[10]Voir, Memmott, Beyond Taxonomy: Digital Poetics and the Problem of Reading, New Media Poetics, Contexts, Technotexts, and Theories, London:Cambridge, Massachusetts Talan (2006) .p. 305

[11] محمد بسطاويس، النص الأدبي بين المعلوماتية والتوظيف، آفاق الإبداع ومرجعيته في عصر العولمة، دار الفكر، دمشق، 2001، ص 157-158

[12] المرجع نفسه، ص 157-158

[13] م نفسه، ص 105.

[14] أحمد فضل شبلول، أدباء الإنترنت أدباء المستقبل، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية، ط2، دت، ص27.

[15] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص52.

[16] فايزة يخلف، الأدب الإلكتروني وسجالات النقد المعاصر، الجزائر، مجلة المخبر، جامعة بسكرة، ع 9، 2013م، ص108- 109.

[17] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص24.

[18] نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، ص49.

[19] فايزة يخلف، الأدب الإلكتروني وسجالات النقد المعاصر، ص103.

[20] جميل حمداوي، الأدب الرقمي بين النظريَّة والتطبيق، ص 100.

[21] حمزة قريرة، الرواية التفاعلية(الرقمية العربية آليات البناء وحدود التلقي(قراءة في رواية شات لمحمد سناجلة، مجلة العلامة، م5، ع2، 2020، ص98.

-

المشاركة، التفاعل، الوسائط الرقمية، الأنترنيت، الشعر الرقمي، المشرحية الرقمية

-

منتدى خاص بالمحاضرة الثالثة

-

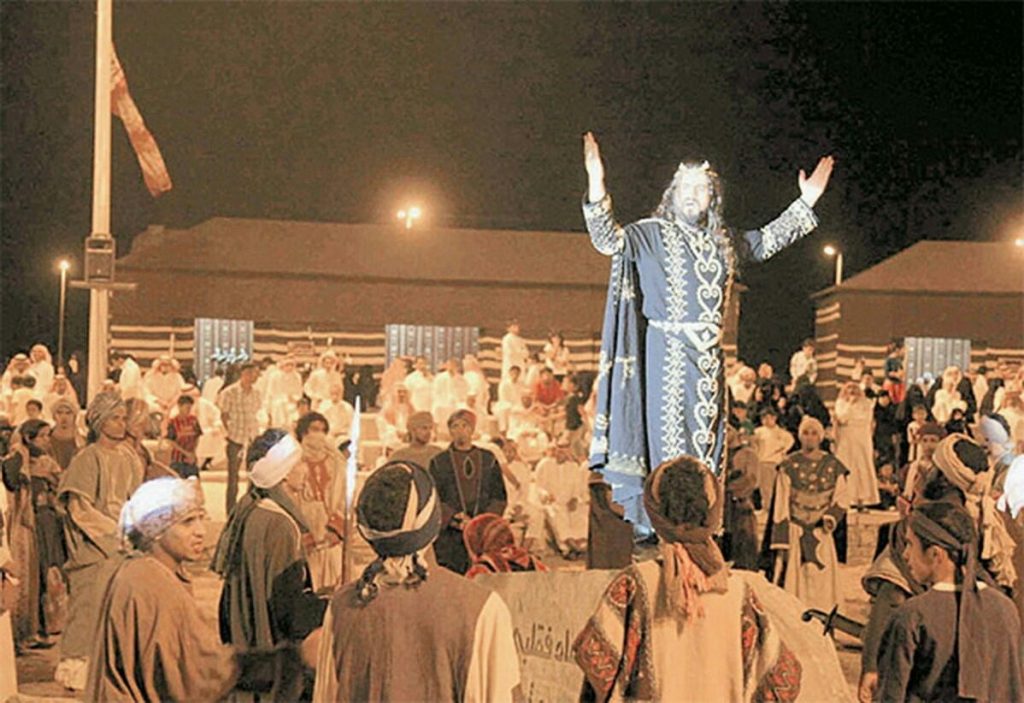

مظاهر الأدب الرقمي ومجالات التفاعلي

أتاحت التكنولوجيا عبر مختلف وسائطها فرصا لا حصر لها تمكن الأدب من استثمارها والاستفادة منها، حيث تتجلى النصوص الأدبية الرقمية(التفاعلية) في مظاهر عدة حددتها فاطمة البريكي في كتابها مدخل إلى الأدب التفاعلي في ما يلي:

المنتديات الأدبية الإلكترونية:

تفتح المنتديات الأدبية الإلكترونية نافذة للمتلقي تمكنه من تصفح مختلف النصوص الأدبية الرقمية وما يقدم حولها من قراءات نقدية، وهذا من شأنه أن يغني الأديب والمتلقي على حد سواء ويوسع من ذائقة المتلقي ويرفع من مستويات الإبداع وتحسين التجارب الإبداعية، فصلا عن كونها تختزل الزمان والمكان مع حفظ المادة الأدبية المعروضة مادام المنتدى قائما، كما أنها "تخلق فضاء للحوار والإبداع وتداول القضايا، كما تمنح فرصة للتعبير بحرية، والإحساس بالثقة بالنفس، فهي متنفس لدى فئات واسعة رغم بعض النقائص، من حيث المستوى واللغة المتداولة، التي تنحط أحيانا إلى مستويات دنيا[1].

وللإفادة فإن "هذه المنتديات ليست حكرا على الإنترنت، ولا هي نتاج جديد ارتبط ظهوره بظهور هذه الشبكة، بل كانت المنتديات الأدبية معروفة من قبل منذ عرف الأدب، وبعد تطورها مع الزمن أصبحت متاحة للجميع ممن يهتمون بالأدب ، وهي أكثر من أن تحصى، ويتخذ كل منها طريقة وأسلوبا مختلفا في التواصل وتبادل الأدب بفنونه المختلفة، شعرا ونثرا، ويفتح فيها باب النقاش حول النصوص كتابة من خلال المداخلات والتعليقات والنقد البناء."[2]، ومن المنتديات الأدبية العربية نذكر:

- نادي رشف المعاني الأدبية: http://rashf-alm3any.com/rashf

-منتدى القلعة العربي: http://www.al-qal3ah.net/vb/forumdisplay.php?f=21

الصالونات الأدبية الإلكترونية "الحوارية:

الصالونات الأدبية ليست ابتكارا جديدا، بل عرفها الأدب في مختلف الثقافات سواء تحت اسم الصالون الأدبي أو السوق الأدبية... وتتيح شبكة الأنترنت للأدباء والمثقفين والمهتمين بالأدب لأن ينشئوا صالونات يمارسون فيها الحوار الأدبي الحر، بعيدا عن أي قيود قد تفرضها الصالونات الأدبية الواقعية والتي كانت موجودة في عصر ما قبل الأنترنت، كقيد المكان مثلا، الذي يعد أهم فرق بين هين النمطين المختلفين للصالون الأدبي؛ فهو يتم إلكترونيا ويسمح بحضور الأفراد من مختلف أنحاء العالم للجلسات التي تعقد في مكان واحد هو فضاء الشبكة[3].

تعمل هذه الصالونات الأدبية على عقد التواصل بين الشعراء والأدباء وبين متلقيهم بالصوت والصورة من خلال استخدام الكاميرات، كما هو معمول به في الملتقيات والمؤتمرات العلمية التي تعقد عن بعد، وبهذا فإن هذه الصالونات توفر على مستخدميها الوقت والجهد والمال، ومن أمثلة هذه الصالونات نذكر صالون نزال الكعبي النجفي، الذي خصصه لتباذل الشعر صوتيا، ويصرح صاحب الصالون أن يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها أن يكون هذا الصالون مكانا يلتقي فيه الشعراء ومحبو الشعر باختلاف ضروبه لكي يسمعوا النصوص الشعرية مباشرة من أصحابها، وبهذا يجمع شتات الشعراء وجمهورهم، كما يرى أن هذا الصالون يمكن أن يكون مكانا لتعلم العروض بالنسبة للشعراء حديثي العهد بالكتابة الشعرية والذين يجهلون علم العروض وكيفية ضبط الأوزان الشعرية مع امتلاكهم لموهبة شعرية حقيقية، فضلا عن تعرف القراء على الشعراء المغمورين والذين لا يملكون دواوين شعرية[4]

المواقع الأدبية الإلكترونية:

تشير فاطمة البريكي في هذا الصدد إلى أن المواقع الأدبية الإلكترونية "تتنوع بتنوع توجهات مالكيها والقائمين عليها، فبعضها شخصي بشكل كلي، لا يقدم غير الإنتاج الأدبي لصاحب الموقع، وما كتب عنه سواء نشر على الإنترنت، أو غيره من الجرائد والمجلات، فيعاد تقديمه عبر الموقع، وبعضها مؤسساتي تنشئه مؤسسة ما حكومية أو خاصة، وتقدم فيه لإصداراتها إنتاجات أعضائها، وبعضها شخصي من حيث الملكية؛ وعام من حيث المضمون والمحتوى، إذ يقدم الإنتاج الأدبي دون أن يتقيد إلا بكونه أدب اً، وبذلك يمزج فيه بين نتاج مالك الموقع، والنتاج الأدبي الجديد لأي أديب"[5].

وعليه فإننا نلمس نوعين من المواقع، المواقع العامة، أو المؤسساتية، والمواقع الشخصية، "النوع الأول هو عبارة عن مواقع كتاب أدركوا أهمية هذه التكنولوجيا، فأنشؤوا مواقع تعرض إنتاجهم، مثل اتحاد كتاب الأنترنيت العرب، بادرة مهمة للم شتات الكتاب الأنترناتيين، ومن المواقع العربية الرائدة والجديرة بالذكر أيضا(الوراق)، وهو مكتبة رقمية، اختصت بشكل أساسي بكتب التراث العربي والإسلامي، قامت بإنشائها شركة (كوزموس للبرمجيات) وتضم أهم المصادر وأمهات الكتب، فيعتبر الوراق الناشر الوحيد على الانترنيت لكتب الأغاني والطبقات الكبرى والكامل في اللغة والأدب ومئات غيرها، وأهمية الوراق تكمن في أنه يتيح الوصول إلى مجموعة من أهم النسخ الورقية من هذه الكتب، أما المواقع الشخصية فهي مواقع باسم كتاب معينين، ينشر بها الكاتب نتاجه الأدبي والنقدي، كما له أن يختار ما يكتب ويسمح لمن يشاء بالتعليق وإبداء الآراء حول نصوصه، وربما يشركهم في كتابة ما بدأه بشكل تفاعلي، هذه المواقع العامة والشخصية من الكثرة بمكان فلا يمكن الإحاطة بها"[6]

يعتبر موقع مرايا الثقافي "المحاولة الجادة الأخرى التي تعتبر كنواة ممتازة لمكتبة رقمية أدبية هي، والذي قام بإنشائه الباحث اللبناني عدنان الحسيني والشاعر الإماراتي علي بن تميم ويسعى الموقع لجمع الإنتاج الأدبي العربي المعاصر من شعر وقصة ومسرح ضمن موقع واحد"[7]

كما نشير في هذا السياق إلى بعض المواقع المهتمة بالمجال الأدبي خاصة الشعر، منها "موقع جهة شعر" للشاعر البحريني قاسم حداد، وموقع موسوعة الشعر العربي الذي يصدره من مصر الدكتور علي محيلبة، ولعل من أهم المواقع الأدبية (موقع الموسوعة الشعرية) الذي قام بإنشائه (المجمع الثقافي) في أبو ظبي، هذا العمل يهدف إلى جمع كل ما قيل ف ي الشعر العربي منذ الجاهلية وحتى عصرنا الحاضر، يضم الموقع أكثر من ثلاثة ملايين بيت من الشعر العمودي الفصيح"[8]

المجلات الأدبية الالكترونية:

تعتبر المجلات الادبية الإلكترونية " الشكل الذي يتمثل الأدب من خلاله إلكترونيا، بسيطا ولا يحتاج إلى الكثير من التكنولوجيا ليظهر إلى حيز الوجود، إن النسخة التي يقدمها موقع الجريدة أو المجلة هي عبارة عن نسخة إلكترونية للنسخة الورقية التي تصدر يوميا أو أسبوعيا أو شهرياً، ولا يبذل القائمون عليها غالبا أي جهد إضافي لتقديم النسخة الالكترونية عبر أثير شبكة الإنترنت، ومع هذا تنقسم المجلات المقدمة عبر الانترنت قسمين: قسم منها يقدم نسخة إلكترونية فقط، وقسم آخر يقدم نسخة إلكترونية بالإضافة إلى النسخة الورقية[9].

وهذا ما يؤكده جمال قالم حيث يقول: إننا "نجد الجرائد والمجلات الأدبية المتخصصة كما نجد الصفحات الأدبية في الجرائد والمجلات الإلكترونية، كما نجد بعضها نسخة إلكترونية لأخرى ورقية تصدر يوميا، أو أسبوعيا، أو شهريا، أو غير ذلك، وبعضها الآخر نسخة إلكترونية فقط دون أن يكون لها مقابل ورقي،[10] ومن أمثلة هذه الأخيرة نذكر:

مجلة أفق الثقافية:http://ofooq.com

مجلة ألواح: http://alwah.com

مجلة إيلاف: http://www.elaph.com

وهذه المجلات وغيرها لا تقدم إلى القارئ إلا عبر الوسيط الإلكتروني فقط، إذ لا توجد منها نسخ ورقية، أما المجلات الأدبية التي تصدر نسختين ورقية وإلكترونية، فمنها على سبيل المثال:

مجلة نزوى على الرابط: http://nezwa.com

مجلة الاغتراب الأدبي على الرابط: http://alightirab.cjb.net-

- الكتاب الإلكتروني:

يحتوي الكتاب الإلكتروني على جزأين مختلفين مكملين لبعضهما وهما: آلة القراءة hardware ، ومحتوى الكتاب الرقمي المحمل في الآلة software ؛ وما يجدر ذكره مبدئيا هو أن آلة القراءة، أو الجهاز المادي أصبح واقعا موجودا ومتوفرا في الأسواق بثمن زهيد إلى حد ما، بعد أن كان حلماً، أما المحتوى الرقمي أو المادة الرقمية فيمكن الحصول عليها من بعض المواقع الإلكترونية التي توفر هذا النوع من الكتب، والتي أخذت تشق طريقها في الواقع الافتراضي لتدخل به الواقع الحقيقي في فترة قريبة[11].

ولقد فصلت فاطمة البريكي الحديث عن هذان المكونان حيث نجدها تعرف آلة القراءة بأنها جهاز عرض إلكتروني بحجم الكتاب، تعرض النصوص فيه على شاشة الكريستال السائل، وقد نجح فريق ن الباحثين في شركة )هيولي تبا كارد( في تطوير نموذج أولي لكتاب إلكتروني لديه القدرة على حمل مكتبة بأكملها في جهاز لا يزيد حجمه عن حجم كتاب ورقي، وهو مزود بشاشة وأشرطة لمس حساسة تتيح للقارئ إمكانية التصفح، وتحميل الكتب الإلكترونية على ال جهاز الذي يمكن توصيله بالكومبيوتر العادي[12].

أما المحتوى الرقمي فتعرفه بأنه المادة المحملة من خلال أحد المواقع الإلكترونية، أو دور النشر الإلكترونية، والتي تتيح فرصة الحصول على نسخة رقمية من الكتاب، سواء أكانت له نسخة ورقية أم لا ، وهو أسلوب لقراءة الكتب والمجلات من خلال شاشة الحاسوب وأجهزة اليد المحمولة بطريقة سهلة ومريحة للقارئ، بحيث تحول دور النشر الإلكترونية أعمال الكتاب والأدباء من كتب ورقية إلى كتب إلكترونية يمكن قراءتها عبر برامج على غرار )أكروبات ريدر- Acrobat reader)[13]

[1] جمال قالم، النص الادبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص39.

[2] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص31/32.

[3] ينظر، فاطمة مختاري، خصائص الأدب التفاعلي في رواية ظلال الواحد لمحمد سناجلة، مجلة الباحث، ع14، 2019، ص30/36 .

[4] ينظر، فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص 33/34.

[5] المرجع نفسه، ص37.

[6] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص39.

[7] المكتبات الرقمية تبشر بإغناء محتوى الأنترنيت، أطلع عليه بتاريخ: 28/03/2023 على الساعة14:25، https://www.marefa.org/

[8] موقع الموسوعة الشعرية: https://poetry.dctabudhabi.ae/#/

[9] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص39

[10] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص39.

[11] ينظر، فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص41.

[12] ينظر، فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص41.

[13] ينظر، المرجع نفسه، ص43.

-

المنتديات، الصالونات الأدبية، المواقع الإلكترونية، المجلات الإلكترونية

-

منتدى خاص بالمحاضرة الرابعة

-

المحاضرة الخامسة:

الرواية التفاعلية

لا يخفى على أحد من الدارسين أن الرواية من أكثر الأجناس الأدبية انفتاحا، حيث تمتلك قابلية كبيرة في مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل كما تتيح الفرصة لكافة الإمكانات الرقمية أن تتداخل مع المتن السردي لهذا تعرف على أنها "نص متعدد العلاقات لا يقف فقط عند البعد اللفظي، بل يتجاوزه إلى أبعاد أخرى تتشابك معه وتتضامن في تشكيله، فهو نص الصوت والصورة واللون والحركة ولا يمكن أن تنتج هذه الرواية إلا من خلال الحاسوب"[1]

فمع إطلالة الألفية الثالثة بدأت الرواية العربية أولى محاولاتها في الخروج من جلباب الورقية متجهة نحو فضاء أرحب ومتلق متعدد، فدخلت عالم التكنولوجيا الحاسوبية والفضاء الحر الذي توفره الشبكة العنكبوتية، مستثمرة عددا من البرمجيات مكنتها من تقديم نصها في بنية مختلفة متداخلة الأجناس ومؤسسة لجماليات أخرى لم يعهدها المتلقي العربي[2] وفي هذا السياق يرى محمد سناجلة وهو رائد الرواية التفاعلية في العالم العربي أنها تقدم بناء سرديا مختلفا يعتمد على التقنيات الحاسوبية والوسائط المتعددة لتقديم متنها إلى المتلقي الذي يشارك في بنائها وتتيح له إمكانات مختلفة للقراءة فهي غير خطية، وتحمل أكثر من البعد الثنائي في القراءة، كما أنها غيّرت من مفهومي الزمن والمكان، وقد اقترح محمد سناجلة تصورا خاصا بهذا الجنس عبر مختلف مقوماته خصوصا الزمن والمكان، ويظهر ذلك في كتابه رواية الواقعية الرقمية[3]

وعليه فإن الرواية التفاعلية "تعبر عن عالم جديد، خليط بين مفهوم الخيال الرابط ووجهة النظر الخاصة بالروائي مع استخدام تقنيات أخرى تضيف المعنى وتبرز وجهة النظر للرواية والروائي، وهذه الإمكانات المتاحة سوف تخلق موضوعاتها غير تلك التي طرحتها الرواية الورقية، لذا يعتقد أن الزمن سوف يضيف للرواية الرقمية بجهد روادها ، حتى قد ننتهي إلى شكل جديد آخر، مزيج بين ما نعرفه عن الرواية التقليدية وما أتاحته التقنيات الجديدة والمضافة... خصوصا أننا في بداية الطريق"[4]

ويشار إليها بالتفاعلية لاحتوائها أكثر من مسار داخل بنية النص كما تحتوي على رسومات توضيحية وخرائط، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية و"الصوت والأشكال الجرافيكية فضلا عن النصوص الكتابية الأخرى، كل ذلك عبر منظومة الروابط hyperlink ذات اللون الأزرق، وهذه الروابط هي بمثابة هوامش على المتن وذلك توفيرا للعرض أمام المتلقي لاختيار طريفة التصفح والتحميل والإضافة وإعادة البرمجة"[5]

هذا وتعرفها فاطمة البريكي على أنها نمط من الفن الروائي يقوم فيه المؤلف بتوظيف الخصائص التي تتيحها تقنية النص المتفرع حيث يمكن الربط بين مختلف النصوص سواء أكان نصا كتابيا أو صورا ثابتة أم متحركة أم أصواتا موسيقية معتمدة في ذلك على وصلات لفهم النص"[6]

ظهور الرواية التفاعلية:

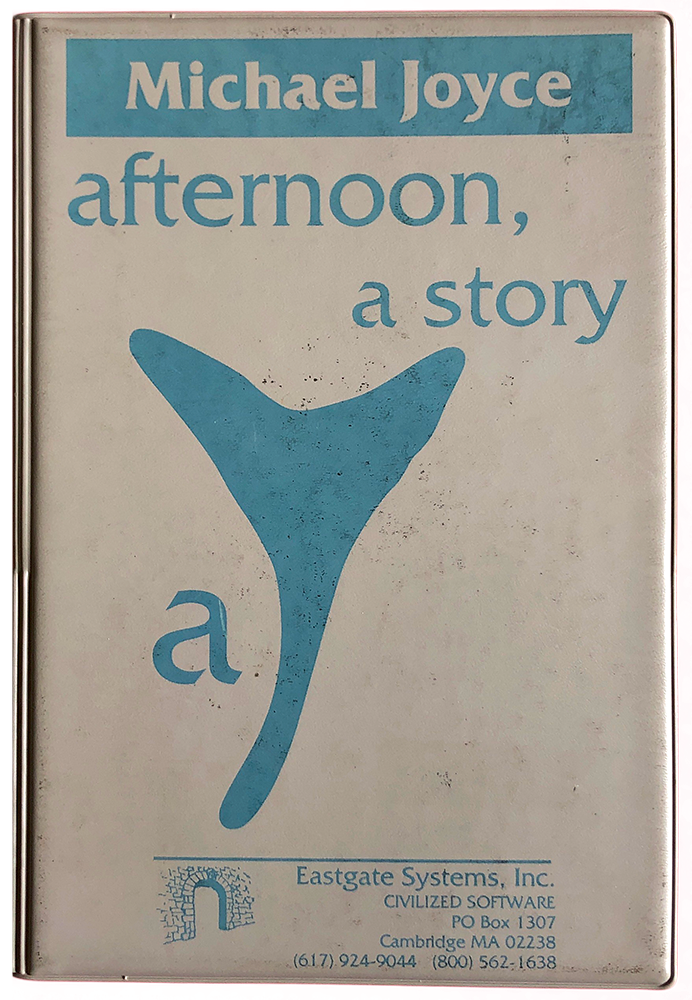

إن أول ظهور للرواية التفاعلية كان في العالم الغربي كونه أول من عايش عصر الرقمنة والثورة التكنولوجيا، فكان أول نص روائي تفاعلي بعنوان "قصة بعد الظهيرة" afternoon a story لميشيل جويسmichael joyce سنة 1986، قدم بناءها وفق مختلف التقنيات الحاسوبية والبرمجيات المبتكرة من بين ذلك "برنامج المسرد" storyspace، ثم توالت بعدها النصوص الروائية التفاعلية من بينها رواية "شروق شمس 69" لروبرت أرلانو"[7].

أما ريادة هذ الجنس في العالم العربي فتعود إلى محمد سناجلة من خلال روايته "ظلال الواحد" المنشورة سنة2001، اعتمد فيها مختلف البرامج ولغات البرمجة، والروابط التشعبية وتقديمها على طريقة بناء صفحات الويب[8]، حيث استخدم في بنائها ما يعرف بتقنية النص المترابط(hypertexte) وذلك في البنية السردية نفسها، حيث كان النص ينتقل من رابط إلى آخر في بنية شجرية دائرية، فقد بدأت الرواية على شكل جذر تتشابه اشتباكاته ثم ساق ثم أغصان ثم تكسو الأغصان أوراق لتكتمل الشجرة، وهذه التقنية في الكتابية هي نفسها المستخدمة في بناء صفحات الأنترنيت، كما استخدم فيها بعضا من المؤثرات السمعية والبصرية، هذا بالنسبة للشكل، أما المضمون فقد تمت صياغته بحسب نظرية رواية الواقعية الرقمية وفلسفتها، فالزمن ثابت يساوي واحد والمكان نهاية تقترب من الصفر"[9]

وبعد أربع سنوات أي في سنة 2005 قدم لنا رواية بعنوان "شات" التي لاقت جدلا كبيرا في الساعة العربية نظرا لتأسيسها البنائي وطرحها الجمالي كونها وظفت مختلف الوسائط الرقمية كالصورة، والصوت، والألوان، ناقش فيها المجتمع الرقمي نفسه، حيث أن بطل هذا المجتمع هو الإنسان الرقمي الافتراضي، كما يجلي طريقة عيشه داخل هذا المجتمع، كما يرصد الكاتب من خلال هذه الرواية لحظة تحول الإنسان من كينونته الواقعية إلى كينونته الرقمية الجديدة"[10]،

وفي هذا السياق نجده يعرف الرواية الواقعية الرقمية بأنها "تلك الكتابة التي تستخدم الأشكال الجديدة (اللغة الجديدة) التي أنتـجها العصر الرقمي، وبالذات تقنية النص المترابط ومؤثرات المالتي ميديا(multi midia) أي الوسائط المتعددة المختلفة من صورة وصوت وحركة وفن الجرافيك والأنيميشنز المختلفة، وتدخلها ضمن بنية الفعل الكتابي الإبداعي، وهي أيضا تلك الكتابة التي تعبر عن التحولات التي ترافق الإنسان بانتقاله من كينونته الأولى كإنسان واقعي إلى كينونته الجديدة كإنسان رقمي افتراضي"[11]

هذا وقد نشر سنة 2006 رواية ثالثة بعنوان "صقيع" تابع فيها مشروعه أدب الواقعية الرقمية "غير أن هذا العمل الجديد يختلف عن سابقيه في كون المؤلف يوظف جميع عناصر التكنولوجيا الرقمية لخدمة النص الأدبي الذي يبدو بأنه قصة قصيرة غير أنه يحمل في ثناياه قصيدتي شعر، مكا يجعل القارئ يحار في تحديد ماهية هذا الجنس الأدبي، أضف إلى ذلك أن سناجلة يستخدم تقنية (الوسائط المتعددة) مستعينا بعدد كبير من الصور المتحركة، والمؤثرات الصوتية التي تجعل النص مزيجا بين السرد الأدبي والموسيقى والسينما"[12]

ثم بعدها رواية "ظلال العاشق" وغيرها من الأعمال الروائية التفاعلية التي عمل فيها محمد سناجلة على تطوير تجربته على مستوى النص والبرمجة ودرجة التفاعل[13]

وعلى العموم فإن هذه الاعمال التي قدمها محمد سناجلة "رغم وجودها في البداية إلا أنها قدمت نماذج مهمة عن قدرة السرد العربي على اقتحام التكنولوجيا وتقديم جماليات مختلفة وتحقيق مقروئية معتبرة رغم ازمة البدايات، فلم تعد المسارات الخطية والثنائية البعد في القراءة من ركائزها بل تجاوزت ذلك إلى مسارات اكثر تشعبا تقوم بحكم البناء المتشعب على تداخل الفنون فصار للعلامات غير اللغوية دورا مهما في تقديم متن الرواية التفاعلية الرقمية، كما تمازجت اللغة بالحركة والصوت ولم يعد بالإمكان فصل مكونات السرد والنظر إلى حدود اللغة والبياض، وأصبحت الرواية بذلك عالما مختلفا على ما عهده المتلقي العربي الذي تحول غلى مشارك في البناء ومنتج آخر للنص الروائي التفاعلي"[14]

مقومات الرواية التفاعلية:

إن مقومات الرواية التفاعلية تختلف عن مقومات الرواية الورقية كونها متعددة تتخطى البعد اللغوي "ففي لغة رواية الواقعية الرقمية الكلمة هي جزء من كل، حيث تتشابك مع مختلف العلامات غير اللغوية الأخرى، كالصور والصوت والمشهد السينيمائي"[15]، وهذا التشابك من شأنه أن يضيف إلى النص الرقمي أبعادا دلالية أخرى، فالوسائط الرقمية التي هي أحد مقومات النص التفاعلي ليس مجرد زينة كما يظن البعض وإنما تدخل بصفتها جزء أساسي في بناء الرواية التفاعلية، ولهذا السبب يستحيل نشر الرواية التفاعلية ورقيا لأنها ستفقد جزءا مهما من بنيتها ومن قيمها الجمالية التي تتحقق من خلال ترابط هذه الوسائط مع المتن، وبالتالي فإن هذا البناء بأبعاده الجمالية لا يتحقق إلا من خلال الشاشة، التي بدورها تسمح للمتلقي بالتفاعل الإيجابي وتمكنه إثر ذلك من إثراء النص وإغنائه.

وهذا الأمر من شأنه أن "يطرح مسألة فلسفة البناء التفاعلي للرواية والرهانات الجمالية إبداعا وتلقيا، فالروائي العربي يجب ان يفهم الأبعاد التفاعلية التي تمكنه من تجاوز الورقية وعلى المتلقي في المقابل الانصهار في العملية وتقبل المنتج الجديد والتفاعل معه وتطوير أدوات قرائية جديدة مما يولد جمالية مختلفة تتطور بتطور النص، فالمسألة بهذا متشابكة وكل الاطراف لها وظيفة في تطوير هذا النص وتمكينه في العصر الرقمي الأكثر تشعبا[16]

وفي هذا السياق يرى حسام الخطيب أن بناء الرواية التفاعلية حسب رأيه يظهر مرتبطا بمتغيرات لابد للروائي أن يكون على دراية بها قبل اجتراح فعل الكتابة "أولها نوع البرمجيات التي تتيح له تقديم نصه بكل حمولته اللغوية وغير اللغوية وإمكانات انفتاحه على المتلقي عبر إشراكه في العملية الإبداعية، كذلك متغير التحول من الورقي إلى الإلكتروني، فالنص المفرع نص متعدد الأبعاد في حين أن هيكل النص العادي (الورقي) يكون وحيد البعد[17]

وهذا الطرح يؤكده حمزة قريرة حين يصرح بأن "طبيعة الكتابة المختلفة تجعل من نظام التصوير يختلف والأخيلة تتبدل بل جمالية النص ومعاييرها تتبدى بأشكال أخرى غير الورقية المسطحة والثنائية البعد، كذلك دخول العلامات غير اللغوية كفاعل رئيس في الرواية التفاعلية يضيف للنص الكثير بل يعد مقوما مهما كاللغة في بنائها"[18]

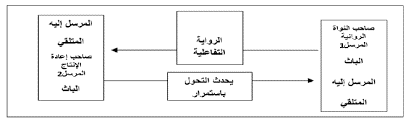

إن أهم عنصر يلفت الانتباه في هذا المخطط هو وجود مساحة تفاعلية تسمح للمتلقي بإعادة إنتاج الرواية التفاعلية ومن ثم قلب أطراف دورة الخطاب التي أقر بها رومان ياكبسون roman jakobson سابقا، ففي الرواية التفاعلية "نكون أمام تحول في العلاقات حيث يتم تحويل المرسل إلى مرسل إليه وبالعكس، بل يتم عكس حدود النص وقلب موازينه، بهذا فنحن أمام تحوير وتشذير للخطاطة مما يمنحنا كل الإمكانات والاحتمالات لكل عنصر منها... إذ يظهر عدم وجود حدود فاصلة بين المنتج والمتلقي فالعملية دائرية ثم تنتقل عموديا وشبكيا لبقية المتلقين فيكفي إنتاج نواة رواية من طرف مبدع ما وطرحها عبر البرمجيات حتى تنتقل إلى التلقي وإعادة الانتاج إضافة وتحويلا، وتستمر العملية في التوالد منتجة فضاءات نصية كثيرة عبر مشارب مختلفة، وهذا يظهر أنه لا وجود لصاحب النص النهائي كما في النصوص الورقية، فالملكية ملغاة في الرواية التفاعلية"[19] وفيما يلي مخطط يوضح كيفية تحول هذه العلاقات:

خصائص الرواية التفاعلية:

تتميز الرواية التفاعلية بجملة من الخصائص لعل أهمها "كتابتها الموجزة التي تعمل على مضاعفة طرق تقطيع الخطاب وابتكار طرق جديدة لكسره، كتابة ينكب فيها الروائي على لحظة معينة يقوم بتقديمها بشكل مفصل دون اللجوء إلى الإطناب، بل يركز على حدث معين لا يغادره حتى يفرغ منه، وهذا ما يجعلها تتقدم في شكلها البسيط كفقرات يمكن ولوجها بشكل اعتباطي"[20]، وهذا الطرح من شأنه أن يفتح المجال للروائي الرقمي أن تكون له مستقبلا "قدرة خارقة على اقتحام مجالات أخرى لم تتعود الرواية التقليدية في نسختها الورقية على توظيفها واستثمارها، وهذا هو الذي يؤكد أن الرواية تكذّب من ينظّر لموتها كل مرة، لأنها كائن عجائبي يخلق مرة بعد مرة أرواحا جديدة لكي يستمر"[21]، ومن جملة الخصائص أيضا التي تميز الرواية التفاعلية عن الرواية الورقية نذكر ما يلي:

الانغلاق والنهاية:

يعتبر الانغلاق والنهاية من أبرز خصائص النص الروائي التفاعلي "ولا يقصد بالانغلاق محدودية المعنى أو انحصار أفق التأويل، قدر ما نعني به انحصار النص بين دفتي الكتاب، انحصارا يشعر القارئ بموضع النهاية ويجعله يستشعرها أحيانا بمجرد اللمس، فيتلاشى جزئيا ضغط الأحداث بهذا الإدراك الحسي والمادي للكتاب، ومع النص المترابط تم التخلي عن هذه العكاز وتم استبدالها باللاخطية التي تمكن من قراءة الكتل السردية أو الشذرات بشكل انتقائي"[22]، وعليه أصبح النص الروائي الرقمي منبسطا "يتحرك أمام أعين القارئ، يتركب وينحل، عن طريق الرابط، الذي يقوم بدور كبير في هذا الانزلاق والتركيب والانحلال، لذلك لا يعد هذا الأخير مجرد إجراء معلوماتي يؤمن المرور من فضاء نصي إلى آخر، حال تنشيطه من قبل القارئ، ولا يعد كذلك مقابلا لعملية التوريق أو قلب الصفحات السائدة في الكتاب، بل إضافة سردية تجعل من الإبحار في حد ذاته سردا"[23]، فالرابط حسب هذا الطرح هو بمثابة الواصل المنطقي الضمني في النص الروائي الرقمي.

إخفاء أثر الأوالية التي أنتجت النص:

نقصد بالأوالية اللحظات الأولى لميلاد النص "والنص الكلاسيكي كان يحرص حرصا كبيرا على إخفاء ومحي كل أثر للأوالية التي أنتجته مما كان يسمح بالتمييز بين النص/ الكتاب والنص/ المسودة، لكن مع النص المترابط أصبح بالإمكان الاطلاع على لحظات خلق النص، وعلى المراحل الأولى التي سبقت عرض النص على الشاشة"[24]

تجاوز الإيضاح:

من بين العناصر الواضحة التي تجمع ما بين النص والنص المترابط هي "رغبتهما في تجاوز الإيضاح، لكن نقطة الاختلاف تكمن في كون النص المترابط يسمح بقلب مؤقت أو نهائي للوضع التلفظي، أي: من يتكلم ومن يتلقى، بلعبه على الحدود السردية ما بين الخارج سردي والداخل سردي، إذ يصبح بمقدور القارئ أن يقتحم داخل الرواية ويصبح شخصية من شخصيات عالمها"[25].

حدود تلقي الرواية التفاعلية عربيا:

لا يخفى على أحد أن الرواية التفاعلية عرفت كيف تستقطب أصنافا عديدة ومتباينة من المتلقين، مؤثرة على الأداء التفاعلي لكل صنف وفي هذا الشأن تقول فاطمة البريكي: " إن امتلاك أدوات العصر سيؤدي إلى تمكن المبدع من أداء دوره الخلاق بشكل أفضل منه في حال عدم امتلاكه لها، إذ يصبح قادرا على التفكير بطريقة تتناسب أيضا مع العصر الذي يعيشه، وأن يبتكر طرقا جديدة لتقديم إبداعه تتواءم أيضا مع عصره، ومن شأن هذا أن يؤثر في الطريقة التي سيتلقى بها الجمهور نصه وكيفية تفاعله معه"[26]

وفي ذات السياق تضيف زهور كرام رأيها حول ميكانيزمات تلقي الرواية التفاعلية، مشيرة إلى ضرورة امتلاك القارئ الوعي الثقافي والحضاري الكافي لتلقي هذه الظاهرة الأدبية، حيث تقول: "يأخذ النص الأدبي مع تطور الوسائط التكنولوجية أبعادا تجعله يتجلى ويعبر عن منطقه ورؤيته بشكل مختلف، ومن هذا المختلف يبدأ نوع من الاصطدام بين الوعي المألوف والذي عززته مواثيق القراءة التي تحدد النص في شكل معين من التلقي مما يؤمن أفق انتظار القارئ ، وبين وعي بدأ يتشكل أو على الأقل بدأت مظاهره تعلن عن تجربة مخاضه من خلال النقاش الحاد بين مؤيد لتجربة التجلي الأدبي رقميا، وبين معارض لهذا التجلي"[27]