Hydrobiologie appliquee

مخطط الموضوع

-

L’hydrobiologie est la science qui étudie la vie et les processus vitaux dans l’eau. Elle englobe plusieurs disciplines telles que la physico-chimie, la biochimie, la taxinomie, la biologie et la physiologie. Étroitement liée à la limnologie, à l’océanographie et aux sciences de l’eau, elle permet d’analyser et de comprendre les écosystèmes aquatiques sous tous leurs aspects.

Ce domaine ne se limite pas à l’étude des milieux naturels (eaux intérieures, marines, aquacoles), mais s’étend aux différentes formes et usages de l’eau : eau potable (robinet, bouteille), eau de citerne, de piscine, d’irrigation, industrielle et médicale (hémodialyse, eaux pures de laboratoires (type I, II…)). Il intègre également l’analyse des fluides biologiques, des lixiviats, des fertilisants et des eaux utilisées en laboratoire (types I, II, III).

Ce cours, destiné principalement aux étudiants en Sciences de la Nature et de la Vie ainsi qu’en Sciences de la Terre, est structuré en deux parties :

- Hydroécologie : Rappels de définitions et de notions d’écologie, description des écosystèmes aquatiques et de leurs composantes, étude des paramètres physico-chimiques et biologiques de l’eau.

- Hydrobiologie appliquée : fonctionnement des écosystèmes aquatiques, évaluation des états trophiques (eutrophisation, dystrophisation), impact des activités humaines sur la qualité de l’eau et méthodes de gestion et de traitement des milieux aquatiques.

Ce module vise à fournir aux étudiants une compréhension globale des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions avec les activités humaines, tout en intégrant les enjeux liés à la gestion et à la préservation des ressources en eau.

Signé : Dr. DJEZZAR Miliani

-

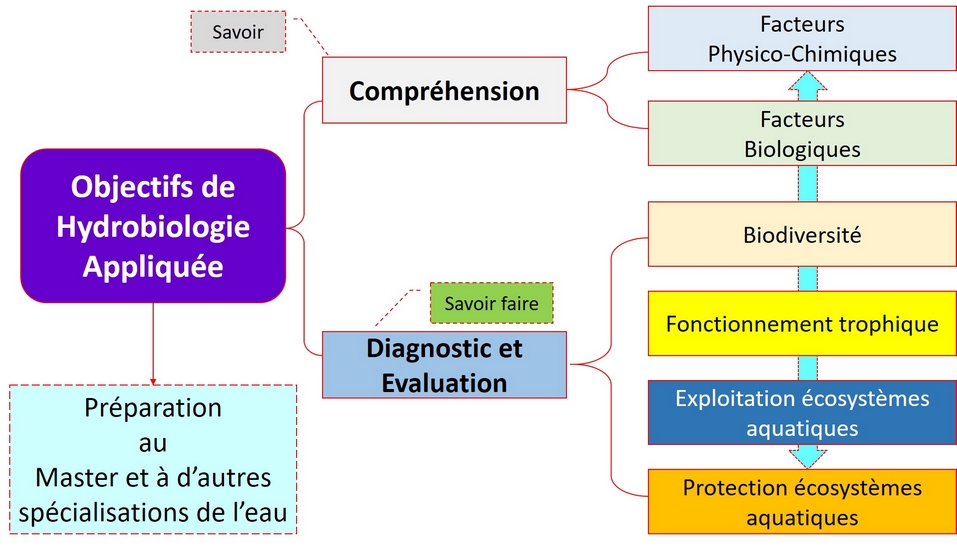

Ce module vise à fournir à l'apprenant (étudiant) une approche synthétique et appliquée, adaptée aux contraintes de temps et aux enjeux actuels liés à l’eau. Dans ce contexte, l'étudiant devra être capable de :

- Comprendre les facteurs physico-chimiques et biologiques qui régissent les écosystèmes aquatiques.

- Maîtriser les concepts liés au fonctionnement de l’eau et aux réseaux trophiques aquatiques.

- Acquérir des connaissances hydrobiologiques permettant d’évaluer la qualité de l’eau, d’analyser la capacité biogénique exploitable des milieux aquatiques et de proposer des stratégies de gestion et de préservation des ressources en eau.

- Se préparer à une poursuite d’études en master "Hydrobiologie" ou à une spécialisation dans les sciences de l’eau.

-

Contacte : Dr. DJEZZAR Miliani Chargé de Cours

Université : Djilali Bounaama Khemis Miliana

Filière : Hydrobiologie Marine et Continentale

Spécialité : Aquaculture et Pisciculture

Niveau : 3ᵉ année Licence

Module : Hydrobiologie appliquée

Crédit : 1

Coefficient : 1

Unité : Transversale

Volume Horaire : 22 h 30

Volume Horaire du travail personnel : 2 h 30

Mode d'évaluation : Examen en présentiel

Modalité d'accompagnement : Consultations en ligne — tutorat par outils multimédia

e-mail : m.djezzar@univ-dbkm.dz

-

Les connaissances préalables recommandées sont :

- Biologie Animale

- Biologie végétale

- Chimie

- Physique

-

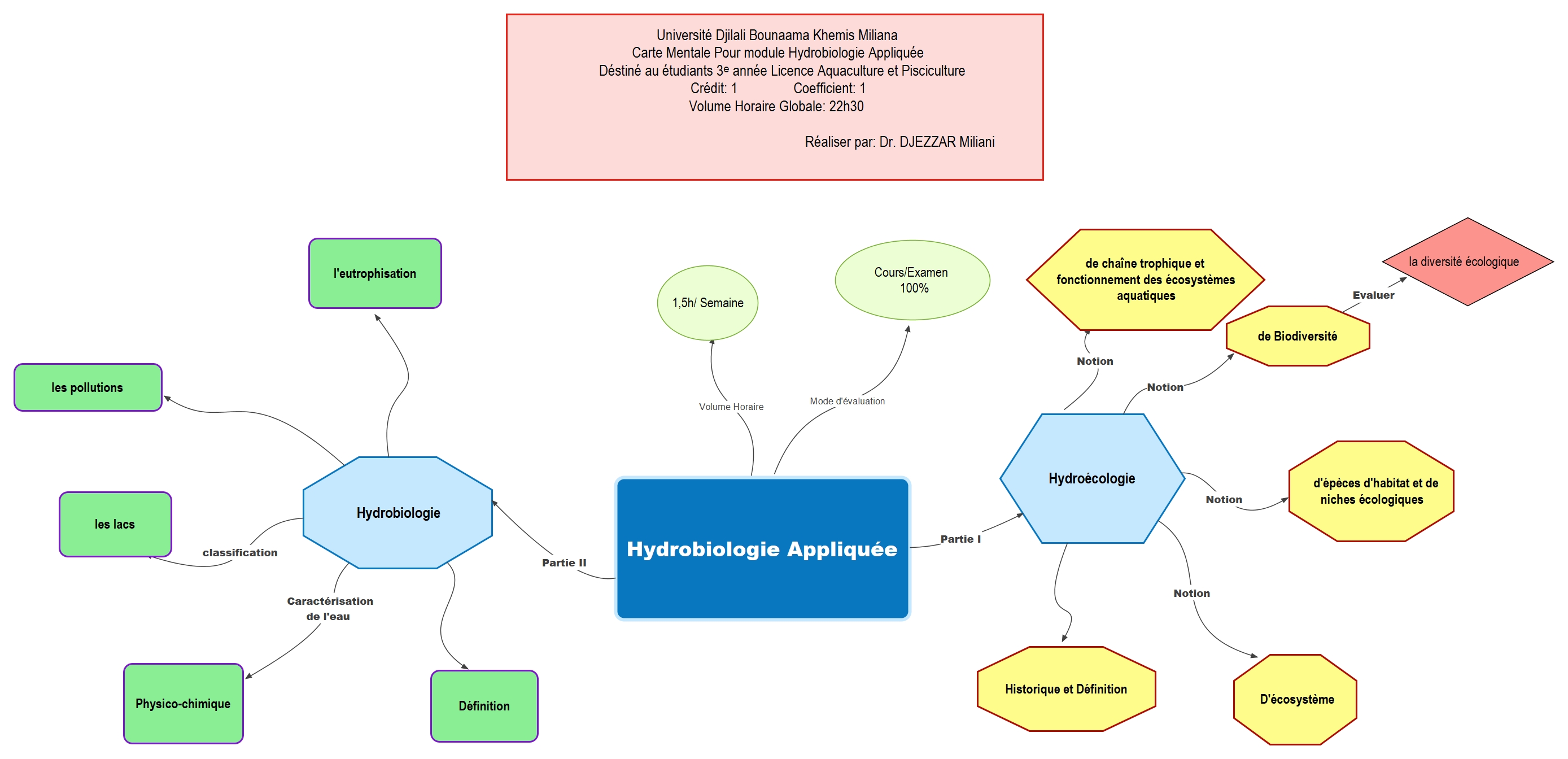

Le cours Hydrobiologie appliquée est subdivisé en deux grandes parties. Chaque partie est composé de plusieurs séquences pédagogiques, ce qui permet à l’étudiant d'assimiler facilement les différents concepts.

La figure ci-dessous représente la carte conceptuelle qui résume les principales unités d’apprentissage du cours

Ce Document regroupe le contenu des chapitres du module Hydrobiologie Appliquée

-

L'interactivité se fera en ligne et concernera des débats ou des réflexions liés aux grands aspects de l'hydrobiologie et se fera par le biais de visioconférences ou ateliers en ligne via le lien suivant :

-

Cette partie vise à te faire comprendre les principes fondamentaux qui régissent les interactions entre les organismes aquatiques et leur environnement naturel. L’étudiant apprendras à analyser les caractéristiques physico-chimiques et biologiques des milieux aquatiques (eaux douces et marines) et à comprendre comment ces facteurs influencent la dynamique des écosystèmes aquatiques.

À l’issue de cette partie, l’étudiant sera capable de :

- Décrire les composantes abiotiques (température, lumière, oxygène, nutriments, etc.) et biotiques des milieux aquatiques.

- Comprendre les processus écologiques fondamentaux (cycles biogéochimiques, chaînes alimentaires, relations trophiques) qui structurent les écosystèmes aquatiques.

- Analyser l’impact des variations environnementales sur la qualité de l’eau et la biodiversité aquatique.

- Appréhender les notions d’équilibre écologique et de perturbations naturelles ou anthropiques dans les milieux aquatiques.

- Utiliser des indicateurs hydroécologiques pour évaluer la santé et la qualité des écosystèmes aquatiques.

-

À l’issue de cette partie, l’étudiant doit :

- Comprendre l’évolution historique de l’hydrobiologie et reconnaître les grandes étapes qui ont marqué le développement de la discipline.

- Maîtriser les définitions essentielles liées à l’hydrobiologie et à l’hydroécologie, afin de bien distinguer les concepts clés (milieu aquatique, écosystème, biocénose, biotope, etc.).

- Situer l’importance de l’hydrobiologie appliquée dans la gestion, la protection et la valorisation des milieux aquatiques.

- Acquérir une base commune de vocabulaire et de notions pour aborder efficacement les chapitres suivants du cours.

Définition et Historique

Le terme « écologie » fut inventé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, bien que Henry David Thoreau l'ait peut-être inventé dès 1852. Il semble avoir été utilisé pour la première fois en français vers 1874. Dans son ouvrage Morphologie générale des organismes, Haeckel désignait en ces termes :

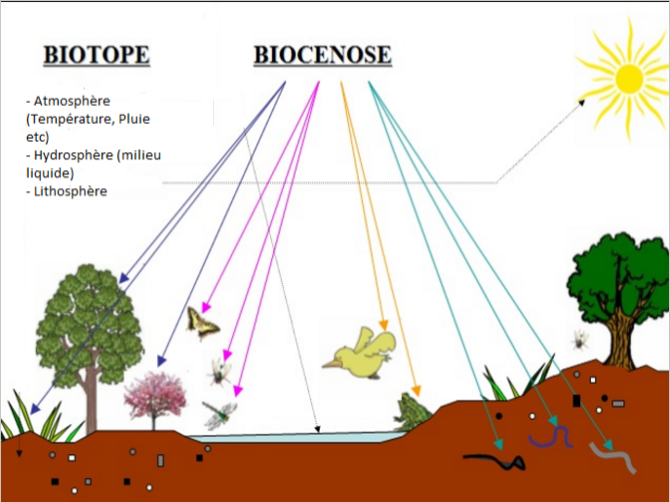

L’écologie est l'étude scientifique des interactions qui déterminent la distribution et l'abondance des organismes vivants. Ainsi, l'écologie est une science biologique qui étudie deux grands ensembles : celui des êtres vivants (biocénose) et le milieu physique (biotope), le tout formant l'écosystème (mot inventé par Tansley). L'écologie étudie les flux d'énergie et de matières (réseaux trophiques) circulant dans un écosystème. L'écosystème désigne une communauté biotique et son environnement abiotique.

Le terme « écologie » est souvent utilisé de manière erronée pour désigner les sciences de l’environnement.

-

À la fin de ce chapitre, l’étudiant doit :

- Comprendre la définition d’un écosystème aquatique et ses deux composantes principales : la biocénose (ensemble des êtres vivants) et le biotope (milieu physique).

- Expliquer les interactions entre la biocénose et le biotope et comment elles forment un système biologique différencié.

- Décrire les échanges d’énergie et de matière (flux, réseaux trophiques) qui circulent dans un écosystème aquatique.

- Reconnaître l’importance de la nécromasse et des cycles biogéochimiques dans le fonctionnement des écosystèmes.

- Appliquer ces notions pour analyser la structure et le fonctionnement des milieux aquatiques étudiés dans le reste du cours.

Utiliser les notions d’écosystèmes pour interpréter le fonctionnement, la productivité et la résilience des milieux aquatiques étudiés dans le reste du cours.

Ces objectifs te permettront d’acquérir les bases indispensables pour comprendre la structure, le fonctionnement et la gestion durable des milieux aquatiques.

I. Notions D'écosystèmes

Le premier principe de l'écologie est que chaque être vivant est en relation continuelle avec tout ce qui constitue son environnement. On dit qu'il y a un écosystème dès qu'il y a interaction durable entre des organismes et un milieu.

Un écosystème est défini comme un système biologique différencié formé par deux éléments en interaction l'un avec l'autre :

- · La biocénose, composée de l'ensemble des êtres vivants.

- · Le milieu (dit biotope). Au sein de l'écosystème, les espèces ont entre elles des liens de dépendance, dont alimentaire. Elles échangent entre elles et avec le milieu qu'elles modifient, de l'énergie et de la matière. La nécromasse en est un des éléments.

-

فتحت: الأربعاء، 5 مارس 2025، 12:00 AMتستحق: الثلاثاء، 15 أبريل 2025، 12:00 AM

L'etudiant doit s'appuyer sur des references bibliographiques pour repondre à la question du devoir 1. 4 lignes au Max. les references utilisées doivent etre citées

-

La biocenose est constituée de l'ensemble des organismes vivants qui peuplent un milieu donné.

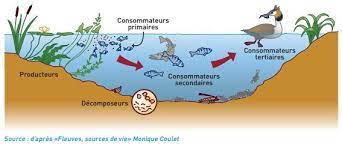

La biocénose d'un écosystème renferme un ensemble d’espèces vivantes qui ne sont pas indépendantes et qui peuvent être réparties en trois groupes, selon les modalités de leur nutrition :

· les producteurs (les végétaux chlorophylliens),

· les consommateurs (animaux herbivores et carnivores),

· les décomposeurs (champignons, bactéries et certains animaux).

-

Le biotope est constitué des éléments abiotiques (lumière, vent, humidité, température…) indispensables à la survie de la biocénose. Il est transformé par les effluents de la biocénose, qui sont intégrés dans des cycles biogéochimiques comme la formation des sols, le cycle du carbone et de l'azote.

Ecosystème = biotope + biocénose

-

À la fin de ce chapitre, l’étudiant doit :

- Définir ce qu’est une espèce et comprendre les critères qui la caractérisent (ressemblance morphologique, reproduction, descendance féconde).

- Expliquer la notion d’aire de répartition géographique d’une espèce et distinguer les concepts d’habitat et de niche écologique.

- Décrire les besoins vitaux liés à l’habitat : nourriture, reproduction, abri, et comprendre comment l’habitat influence la distribution des espèces.

- Comprendre la notion de niche écologique et savoir l’illustrer à travers des exemples concrets (rôle, interactions, spécialisation).

- Analyser comment plusieurs espèces peuvent coexister dans un même habitat en occupant des niches écologiques différentes.

- Utiliser ces notions pour interpréter la répartition et la dynamique des populations dans les écosystèmes aquatiques.

II. Notion d'espèces, d'habitat et de niche écologiques

Une espèce est formée par un ensemble d'êtres vivants se ressemblant morphologiquement et génétiquement.

· Elles sont capables de se reproduire entre eux dans des conditions naturelles.

· Leur descendance est indéfiniment féconde en conditions naturelles.

· Une espèce possède trois caractéristiques fondamentales en relation avec son environnement naturel :

- Son aire de répartition (ou de distribution) géographique,

- Son habitat,

- Sa niche écologique.

-

Devoir 2 واجبفتحت: الأحد، 2 مارس 2025، 12:00 AMتستحق: السبت، 15 مارس 2025، 12:00 AM

-

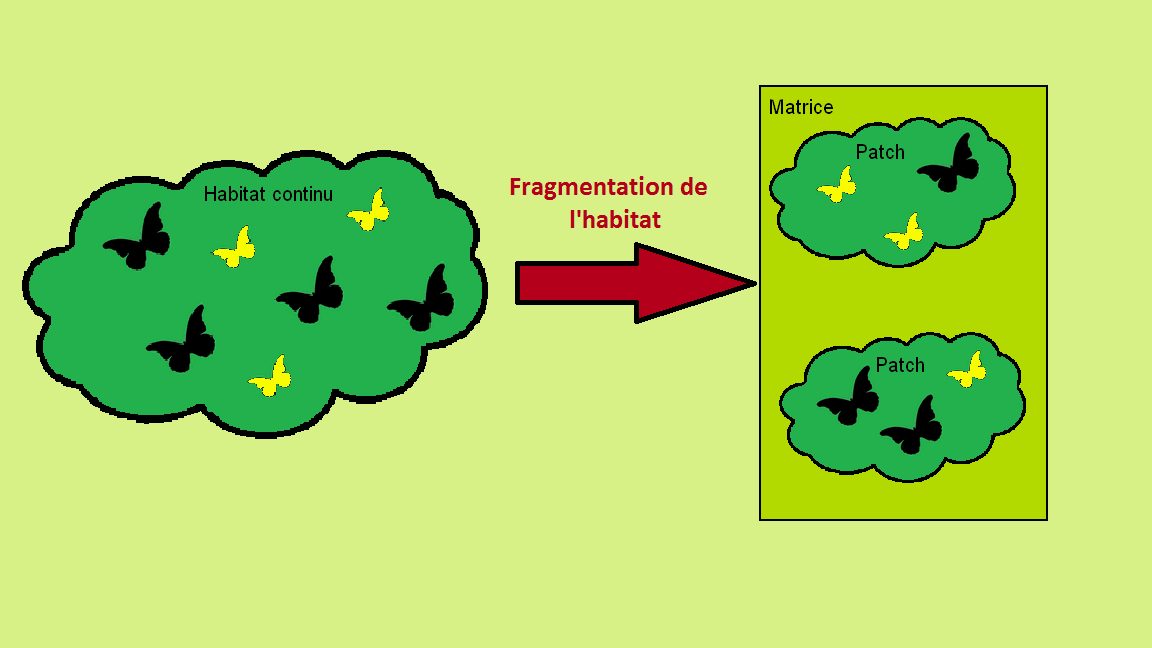

Zone délimitant la répartition géographique d'une espèce vivante qui inclut la totalité de ses populations. L'aire d'une espèce peut être continue ou au contraire disjointe.

-

A l'intérieur de cette aire, les populations de chaque espèce vont être distribuées dans un milieu de vie naturel, appelé l'habitat d'une espèce, auquel elles sont inféodées.

Dans un habitat, tous les besoins de l'espèce concernée peuvent être regroupés en trois « besoins vitaux » :

· Nourriture,

· Reproduction,

· Abri.

-

Le milieu doit offrir aux plantes et aux animaux des ressources alimentaires suffisantes et accessibles.

-

Lors de la reproduction, les exigences des êtres vivants se modifient et deviennent souvent plus importantes.

Les animaux ont besoin de sites particuliers pour déposer leurs œufs ou mettre bas. Les jeunes ont une alimentation exigeante et sont particulièrement fragiles.

-

En toute saison, les organismes doivent se protéger des agents extérieurs physiques ou vivants (prédateurs, parasites, dérangements par les activités humaines...). Dans chaque écosystème, plus le milieu est hétérogène plus il abrite d'habitats différents.

-

Dans tout écosystème, il est fréquent que de nombreuses espèces puissent se rencontrer dans le même habitat, en revanche, en les observant attentivement on remarque qu'elles occupent chacune une niche écologique bien distincte.

La niche écologique peut se définir comme le rôle de l'espèce (proies, prédateurs) dans le fonctionnement de l'écosystème.

Selon la célèbre analogie d'Odum (1959) : " la niche écologique, c'est la profession de l'espèce alors que l'habitat en est l'adresse".

Deux espèces ayant la même niche écologique sont donc en « compétition ».

Le principe de la sélection naturelle tend à favoriser celle qui est la plus « adaptée » à la niche écologique, c'est-à-dire celle qui se reproduit et y survit le plus efficacement.

La description d'une niche écologique comprend deux paramètres :

· Des paramètres physico-chimiques caractérisant l'environnement où évolue l'organisme

· Des paramètres biologiques

Exemple

Citons, deux espèces d'Hétéroptères aquatiques, la notonecte (Notonecta glauca) et la corise (Corixa punctata) (Voir Figure en bas du texte)

Ces deux espèces de taille très voisine vivent dans les mêmes biotopes – de petites étendues d'eaux calmes, mares et étangs – et dans le même habitat (végétation aquatique).

Cependant, elles occupent des niches différentes :

· Les corises sont herbivores à tendance saprophage. Elles se nourrissent de fragments de végétaux morts ou en mauvais état tandis que les notonectes sont carnivores.

La séparation entre différentes niches écologiques peut être franche (nature spécifique des proies) ou plus difficile à cerner (taille et date de maturité des proies).

-

À la fin de ce chapitre, l’etudiant doit :

- Définir la biodiversité et expliquer ses différentes dimensions : diversité des espèces, diversité génétique, diversité des écosystèmes et des habitats, diversité des processus écologiques et des paysages.

- Comprendre l’importance de la biodiversité pour le fonctionnement, la stabilité et la résilience des écosystèmes aquatiques.

- Décrire les méthodes d’évaluation de la diversité écologique, notamment la richesse spécifique (nombre d’espèces présentes) et les critères de rareté.

- Analyser les relations entre espèces (compétition, prédation, mutualisme, symbiose, parasitisme) et comprendre leur impact sur la structure et la dynamique des communautés aquatiques.

- Appréhender les enjeux de la conservation de la biodiversité à travers des exemples concrets de gestion d’habitats (ex : protection des espèces, des habitats, du cycle de l’eau).

- Utiliser les notions de biodiversité pour évaluer la qualité écologique d’un milieu aquatique et proposer des mesures de gestion adaptées.

Ces objectifs te permettront de comprendre l’importance de la diversité biologique dans les milieux aquatiques et de savoir l’évaluer pour mieux gérer et préserver ces écosystèmes.

III. Notion de biodiversité et d'évaluation de la diversité écologique

A l'origine, le terme « biodiversité » est le synonyme de « diversité biologique ». Ce terme a été adopté dans le langage courant à l'occasion du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Cependant, il était déjà utilisé depuis plusieurs années par les scientifiques.

La biodiversité désigne la diversité de toutes les formes de vie, et réunit :

· La diversité des espèces,

· La diversité génétique (variété des gènes, des souches ou des races au sein des espèces),

· La diversité des écosystèmes, des habitats et des processus écologiques (cycle de l'eau, l'érosion ou le dépôt des sédiments, etc),

· La diversité des paysages (trame écologique),

Exemple

La gestion d'un marais suppose d'agir à ces trois niveaux :

· Protéger directement les espèces (contre la cueillette ou une pression de chasse excessive),

· Protéger l'habitat (contre le piétinement, le creusement, ...)

· Agir dans le bassin versant pour protéger le cycle de l'eau qui alimente le marais (aussi bien en quantité qu'en qualité).

La richesse spécifique d'un milieu correspond au nombre total d'espèces présentes dans un biotope. Elle varie en fonction du nombre d'espèces et de la surface sur laquelle elles sont présentes.

En général cette richesse est liée à la qualité du territoire (ressources alimentaires, abris, site de nidification, de ponte…)

On considère qu'une espèce est rare lorsque ses effectifs ou son aire de répartition sont limités, ces deux critères n'étant pas obligatoirement liés. D'autre part, la rareté doit s'exprimer selon une échelle géographique précise : rareté locale, régionale, nationale, mondiale.

-

Comprendre l’impact de certaines espèces invasives sur des espèces autochtones.

Dans un écosystème coexistent plusieurs espèces entre lesquelles ils existent de nombreuses interactions. Les interactions les plus importantes entre les populations d'espèces sont :

· La compétition,

· La prédation,

· Le mutualisme.

D'autres interactions existent comme le commensalisme, la symbiose et le parasitisme.

-

La compétition existe lorsque :

· Des individus de la même espèce ou d'espèces différentes, recherchent et exploitent la même ressource présente en quantité limitée

· Les ressources ne sont pas limitées mais que les organismes en concurrence se nuisent (un abri, un site de nidification…).

Deux types de compétition existent :

· La compétition intraspécifique (individus appartenant à la même espèce) peut se manifester pour

- Les ressources alimentaires,

- La reproduction,

- Le territoire...

· La compétition interspécifique (individus appartenant à des espèces différentes) est indissociable de celle de niche écologique.

Deux espèces exploitant la même niche écologique seront forcément en compétition ce qui aboutit, au bout d'une période plus ou moins longue, à l'exclusion d'une des deux espèces.

-

La prédation est la relation la plus manifeste des relations entre les populations. Généralement, le prédateur et la proie appartiennent à deux espèces différentes, bien que le cannibalisme s'observe chez de nombreux animaux.

On appelle prédateur, au sens large, tout organisme libre qui se nourrit aux dépens d'un autre.

De même, le parasitisme, peut être considéré comme un cas particulier de la prédation. Le parasite se nourrit et se développe au dépend d'une espèce. Mais contrairement aux prédateurs il n'a pas toujours pour finalité de tuer son hôte. Les parasites peuvent se développer :

· À la surface de leur hôte, on parle alors d'ectoparasite

· À l'intérieur de leur hôte, on parle alors d'endoparasite

Dans les biocénoses, le facteur initial du transfert de l'énergie et de matière est la prédation. Elle constitue un processus écologique essentiel qui contrôle les populations.

Les effectifs de proies conditionnent le taux de croissance de leurs prédateurs et inversement.

-

Le mutualisme est une interaction biologique dans laquelle les deux partenaires trouvent un avantage, celui-ci pouvant être la protection, l'apport de nutriments, la dispersion, etc.

De nombreux protozoaires ou bactéries aident toutes sortes d'animaux à digérer leur nourriture, en échange du gîte.

-

La symbiose est une interaction biologique dans laquelle les deux partenaires ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Par exemple, les lichens sont une association entre une algue photosynthétique et un champignon : le champignon fournit à l'algue un support, les sels minéraux et une réserve d'humidité. En échange de quoi, l'algue fournit au champignon les nutriments issus de la photosynthèse.

-

Le commensalisme est une interaction biologique à bénéfice non réciproque où l'un des partenaires n'a aucune influence sur l'autre.

C'est une interaction où une espèce fournit un avantage à une ou plusieurs autres, sans que cela n'ait de conséquence pour elle.

Exemple : le requin hôte qui fournit une partie de sa nourriture au rémora.

(https://blog.defi-ecologique.com/coevolution/) ;

-

La dynamique des populations est l'étude des changements marginaux et à long terme dans les nombres, les longueurs, poids individuels et composition d'âge d'individus dans une ou plusieurs populations, et des processus biologiques et d'environnement influençant ces changements.

-

Une population peut se définir comme un groupe d'individus appartenant à la même espèce. Ils cohabitent et se reproduisent dans un milieu déterminé.

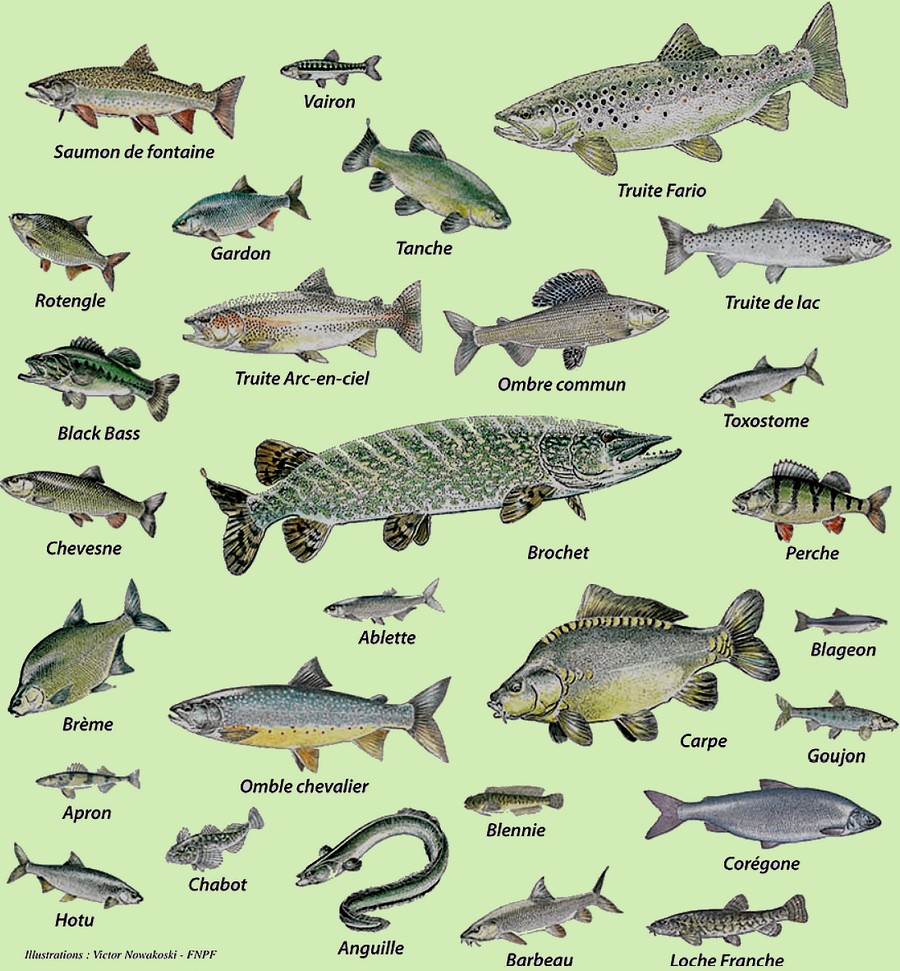

Exemples de populations : l'ensemble des truites ou du barbeau d'un bassin hydrographique.

Les populations sont les éléments essentiels de toute biocénose : ce sont elles qui peuvent assurer, ou non, la présence et la survie de l'espèce dans un milieu.

La survie d'une espèce est conditionnée par une taille minimale de la population.

-

On observe généralement que sur de longues périodes les populations naturelles sont relativement stables et se maintiennent autour d'un effectif moyen dans un milieu.

Cette valeur moyenne est conditionnée par les capacités limites du milieu (ressources alimentaires présentes dans le milieu, superficie du milieu, des habitats, fréquence des abris et des zones de reproduction).

Certains facteurs jouent un rôle dans la régulation des effectifs d'une population tels que :

· Les accidents démographiques comme :

- Les maladies

- Le climat

· Les fluctuations cycliques telles que les relations prédateur-proies, où il a été mis en évidence la relation entre les populations dont la stratégie reproductive conduit à des cycles de pullulations et celle de leurs prédateurs.

A contrario, des phénomènes de pullulation sont mis en évidence en l'absence d'équilibre entre les espèces et leur environnement :

· Arrivée d'une espèce exotique comme l'Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) qui entre en compétition avec l'Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) (espèce indigène).

-

Le nombre d'individus est donc un caractère essentiel d'une population. Plus une population est petite plus elle est sensible aux fluctuations de l'environnement et donc très fragile.

Le concept de taille minimum d'une population viable (Minimum viable population = MVP) est très utilisé en biologie de la conservation. Il est destiné à estimer le nombre d'individus minimum qu'une population doit atteindre pour survivre sur une longue période.

-

À la fin de ce chapitre, l’etudiant doit :

- Comprendre ce qu’est une chaîne trophique et savoir identifier ses différents niveaux : producteurs, consommateurs (herbivores, carnivores) et décomposeurs.

- Décrire les flux d’énergie et de matière qui circulent dans un écosystème aquatique à travers les réseaux trophiques.

- Expliquer le rôle central des relations alimentaires (prédation, compétition, mutualisme, symbiose, parasitisme) dans la structuration et la dynamique des communautés aquatiques.

- Analyser comment les interactions trophiques influencent l’équilibre, la productivité et la stabilité des écosystèmes aquatiques.

- Utiliser les notions de chaînes et de réseaux trophiques pour interpréter le fonctionnement global d’un milieu aquatique et comprendre les impacts d’une perturbation (ex : introduction d’une espèce invasive, pollution, modification de l’habitat).

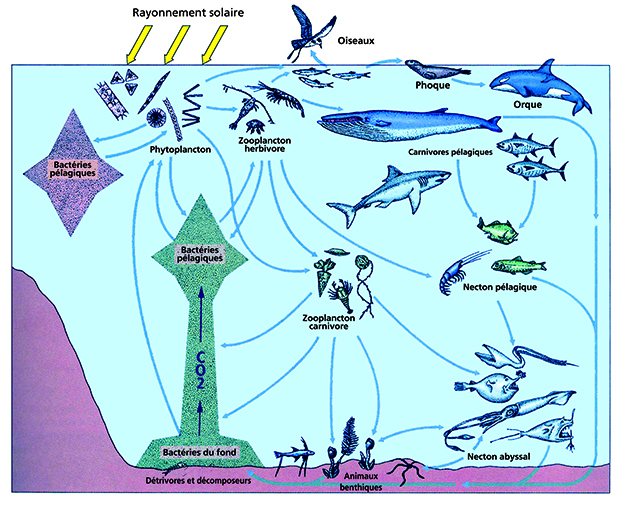

Un écosystème aquatique produit constamment de la matière vivante. Celle-ci est progressivement transformée en matière organique morte, qui est elle-même ensuite lentement minéralisée, en partie ou en totalité. D’une manière schématique, un écosystème aquatique peut être divisé en trois compartiments biologiques.Ces objectifs permettront à l’étudiant de maîtriser les bases du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et d’envisager leur gestion et leur préservation de manière intégrée.

IV. Notion de chaine trophique

Le terme Trophique se rapporte à tout ce qui est relatif à la nutrition d'un tissu vivant ou d'un organe. Par exemple, une relation trophique est le lien qui unit le prédateur et sa proie dans un écosystème.

Dans un écosystème, les liens qui unissent les espèces sont le plus souvent d'ordre alimentaire.

-

Une chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun se nourrit de celui qui le précède. Il existe une multitude de chaînes alimentaires.

On y distingue trois catégories d'organismes :

- Producteurs : ce sont les autotrophes capables, grâce à la photosynthèse, de fabriquer de la matière organique à partir du gaz carbonique de l'air. Ils sont constitués par les :

- Végétaux chlorophylliens,

- Algues photosynthétiques,

- Phytoplancton,

essentiellement tous les végétaux qui utilisent tous la lumière solaire comme source d’énergie pour fabriquer, par Photosynthèse, les matières organiques dont ils ont besoin pour croître ; ce faisant, les plantes aquatiques consomment le gaz carbonique dissous dans l’eau, les nutriments dissous que sont surtout l’azote, le phosphore et la silice, ainsi que divers autres constituants minéraux, et elles rejettent de l’oxygène ; les principaux producteurs sont les algues microscopiques du phytoplancton;

- Consommateurs (les animaux) ; il existe trois types de consommateurs :

- Herbivores qui se nourrissent des producteurs, on les appelle aussi consommateurs primaires, ce sont soit des herbivores stricts, comme certaines espèces du zooplancton qui se nourrissent de phytoplancton ou certaines espèces d’invertébrés et de poissons qui se nourrissent d’algues et d’autres végétaux fixés sur le fond

- Carnivores primaires, appelés aussi consommateurs secondaires qui se nourrissent des herbivores,

- Carnivores secondaires appelés enfin consommateurs tertiaires qui se nourrissent des carnivores primaires.

- Il existe des omnivores consommateurs de végétaux, de zooplancton et autres invertébrés.

- Décomposeurs : ce sont les micro-organismes, comme les bactéries aérobies ou les champignons, qui se repaissent de toute la matière organique morte et biodégradable présente dans le milieu aquatique, qu’elle soit produite par les autres organismes (telles les sécrétions animales) ou issue de leur décomposition, ou encore qu’elle provienne d’eaux de ruissellement, d’eaux infiltrées dans les sols ou d’eaux usées rejetées par les hommes ; pour dégrader ces matières organiques, les décomposeurs utilisent l’oxygène produit par les plantes

Le rôle des décomposeurs, bactéries et champignons, est prépondérant car en décomposant les matières organiques, ils participent à l’épuration des écosystèmes aquatiques. En outre, en transformant les matières organiques complexes en substances minérales simples dont les producteurs, les végétaux, ont besoin, c’est-à-dire en recyclant les matières organiques, les décomposeurs referment en quelque sorte la boucle qui, des producteurs, mène aux consommateurs puis aux décomposeurs, une boucle que l’on a coutume d’appeler la chaîne alimentaire, ou chaîne trophique.

-

À la fin de cette partie, l’étudiant doit :

- Comprendre la définition et le champ d’application de l’hydrobiologie, ainsi que ses liens avec les autres disciplines des sciences de l’eau.

- Identifier et expliquer les principales caractéristiques physico-chimiques de l’eau (température, pH, oxygène dissous, conductivité, etc.) et leur influence sur la vie aquatique.

- Reconnaître la diversité de la flore et de la faune aquatique, savoir distinguer les grands groupes d’organismes présents dans les milieux aquatiques et comprendre leur rôle écologique.

- Décrire les critères de classification des lacs et comprendre les différences entre les principaux types de plans d’eau.

- Analyser les différentes formes de pollution des milieux aquatiques, leurs origines, leurs impacts sur les écosystèmes et les organismes vivants.

- Comprendre le phénomène d’eutrophisation, ses causes, ses conséquences écologiques et les méthodes de gestion ou de prévention.

- Utiliser les connaissances acquises pour évaluer la qualité des milieux aquatiques et proposer des stratégies de gestion et de préservation adaptées.

Ces objectifs permettront à l’étudiant d’acquérir une vision globale et appliquée du fonctionnement des milieux aquatiques, de leurs enjeux écologiques et des méthodes de gestion durable des ressources en eau.

-

À la fin de ce chapitre, l’étudiant doit :

- Comprendre la définition de l’hydrobiologie en tant que science qui étudie la vie et les processus vitaux dans l’eau.

- Identifier les disciplines associées à l’hydrobiologie (physico-chimie, biochimie, taxinomie, biologie, physiologie) et ses liens avec la limnologie, l’océanographie et les sciences de l’eau.

- Reconnaître l’étendue des domaines d’application de l’hydrobiologie, depuis l’étude des milieux aquatiques naturels (eaux douces, marines, aquacoles) jusqu’aux différents usages de l’eau (eau potable, industrielle, médicale, etc.).

- Appréhender l’importance de l’hydrobiologie appliquée pour l’analyse, la gestion et la préservation des écosystèmes aquatiques.

I. Définition

Science qui étudie la vie des organismes aquatiques et les relations avec leur milieu. Par différence avec les autres sciences relatives à l'Hydrologie, elle concerne les êtres vivants du règne animal et végétal et les facteurs abiotiques qui les régissent.

-

À la fin de ce chapitre, tu dois :

- Identifier et décrire les principaux paramètres physico-chimiques de l’eau : température, pH, oxygène dissous, conductivité, turbidité, salinité, dureté, etc.

- Comprendre l’influence de chaque paramètre sur la vie aquatique et sur le fonctionnement des écosystèmes (croissance des organismes, répartition des espèces, qualité de l’eau).

- Savoir mesurer et interpréter ces paramètres à l’aide d’outils ou de méthodes adaptées.

- Analyser les variations naturelles ou anthropiques de ces caractéristiques et leurs conséquences sur la santé des milieux aquatiques.

- Utiliser les données physico-chimiques pour évaluer la qualité d’un milieu aquatique et proposer des mesures de gestion ou de correction si nécessaire.

Ces objectifs te permettront d’acquérir les bases indispensables pour l’analyse, le suivi et la gestion des milieux aquatiques en t’appuyant sur des critères scientifiques fiables.

II. Caractéristiques Physico-chimiques de l'eau

L’hydrologie et les données physico-chimiques de l’eau forment la structure qualitative et quantitative de tout l’hydrobiome, afin que l’équilibre faunistique et floristique puisse se maintenir.

-

-

Non seulement la température est le premier facteur déterminant la succession écologique, mais en plus, sa mesure est nécessaire pour la détermination de la densité des eaux, les masses d’eau et de la courantologie.

La température de l’eau affecte sa densité et sa viscosité, la solubilité des gaz et en particulier de l’oxygène, les vitesses de réactions chimiques et biochimiques ;Ses variations peuvent tuer certaines espèces aquacoles, mais également favoriser le développement d’autres espèces, ce qui entraîne un déséquilibre écologique, chaque espèce ne peut vivre que dans un certain intervalle de température hors duquel elle est amenée à disparaître, elle a son préferendum thermique qui correspond à la zone de température où l’espèce se tient le plus facilement.

La température agit sous l’influence des conditions climatiques et de la profondeur des plans d’eau. Le changement de densité de l’eau provoqué par les différentes températures entraîne des mouvements de l’eau dans le sens de la verticale (voir ch. Hydroécologie).

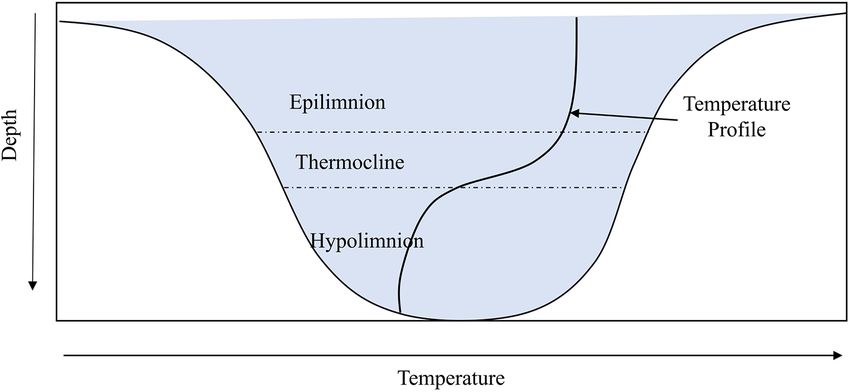

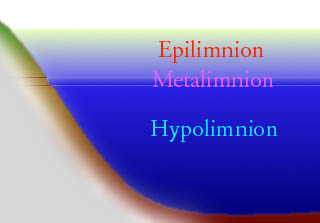

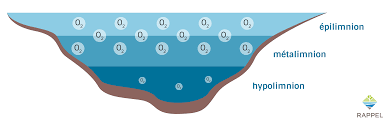

En période estivale, il existe trois zones de température à gradients différents :

- l’épilimnion correspond à une couche de surface dans laquelle la température est élevée ; les courants sont actifs et gradient moyen ;

- le métalimnion, à une certaine profondeur, constitue la zone du saut thermique, ou thermocline, dans laquelle le gradient devient important ;

- l’hypolimnion se situe en profondeur ; le gradient y est pratiquement nul ; les températures sont basses et stables.

Donc si les températures sont favorables durant toute l’année. La production de la biomasse sera élevée.

-

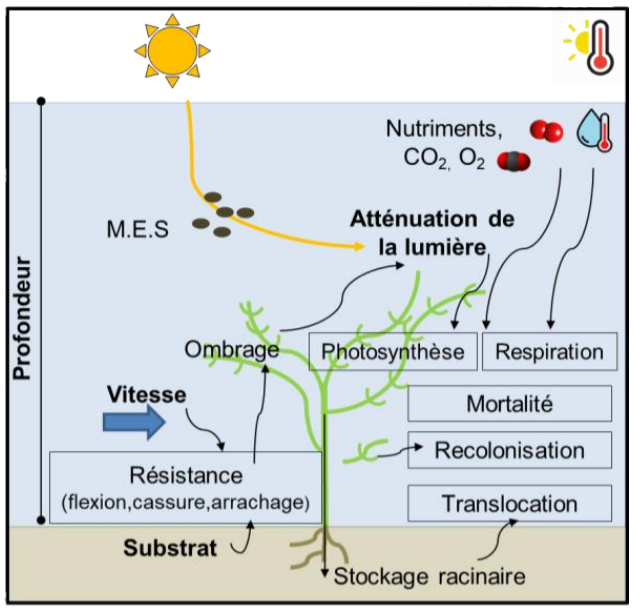

Ces deux facteurs sont très importants pour le processus biologique qui se passe dans l’eau et plus particulièrement pour la photosynthèse.

La transparence est l’une des caractéristiques principales d’un lac, elle dépend de la présence de phytoplancton et des matières en suspension.

Les radiations sont absorbées par certaines matières (silice, argile), ainsi que par le plancton.

Quand la transparence est importante, le phytoplancton peut atteindre les zones les plus profondes ; qui se répercute par une biogenèse importante, d’où augmentation de la biomasse du plan d’eau.

La transparence dépend aussi de la température et de la couleur de l’eau.

En été, quand il y a une stratification thermique descendante (T°c de surface plus élevée que celle du fond), la transparence diminue à cause des changements de densité de l’eau.

En hiver, la température de surface diminue, par conséquent, la transparence augmente.

En ce qui concerne la dépendance entre la couleur et la transparence :

- Quand l’eau s’approche du bleu, la transparence augmente.

- Quand l’eau s’approche du jaune, la transparence diminue.

La couleur dépend aussi des différentes concentrations des sels contenus dans l’eau :

- s’il y a présence d’acide humique, l’eau devient jaunâtre jusqu'à brunâtre.

- s’il y a présence de sels, de fer ou d’hydrocarbonate de calcium, l’eau devient verdâtre.

La couleur de l’eau dépend aussi de la quantité et de la qualité du phytoplancton :

- Pendant les périodes du bloom planctonique, les algues bleu-vert peuvent changer la couleur de l’eau en vert.

- les diatomées confèrent à l’eau une couleur verte.

La couleur de l’eau dépend aussi de la profondeur, même dans le cas des eaux pures sans couleur. S’il s’agit d’une grande profondeur, l’eau apparaît bleue ; ce phénomène est dû à l’effet ondulatoire de la lumière.

Le rôle de la couleur n’est pas très important pour la faune aquatique, par contre, elle est indicatrice des différents processus qui se déroulent dans l’eau.

-

-

Parmi les gaz dissous dans l’eau, les plus importants pour les organismes aquatiques sont l’oxygène (O2) et le gaz carbonique (CO2). L’oxygène assure la respiration de tous les êtres vivants, le gaz carbonique rentre dans la photosynthèse ou dans la bio-production autotrophe.

Les sources de ces gaz sont l’atmosphère et les processus biochimiques qui ont lieu dans l’eau. Les gaz pénètrent dans l’eau par diffusion. Cette dernière est fonction de la température et de la pression atmosphérique.

- Quand la pression atmosphérique augmente, la diffusion se fait facilement d’où on a une concentration élevée des gaz dans l’eau.

- Quand la température est élevée, une sortie des gaz a lieu, d’où une réduction de la concentration des gaz dans l’eau.

Les quantités de gaz dissous dans l’eau fluctuent en fonction des variations thermiques et des processus biochimiques et biologiques. Elles sont journalières et saisonnière :

- De jour, l’eau s’enrichit en oxygène et s’appauvrit en gaz carbonique grâce au phénomène de la photosynthèse.

- Da nuit, c'est l’inverse qui se produit grâce à la respiration.

-

La concentration d’oxygène en surface est plus élevée à cause de la pénétration de l’air. Au fond, l’oxygène est plus réduit à cause de l’activité des microorganismes aérobies.

La consommation d’oxygène au fond est proportionnelle à la quantité de matières organiques qui se décomposent.

Au-dessus de la thermocline la quantité d’oxygène peut atteindre 20 à 30% et arrive même à 0%.

Les mesures d’oxygène dissous montrent toujours des valeurs plus basses que les valeurs théoriques qui correspondent à 100% de saturation et ceci, à cause d’une partie consommée par les organismes aquatiques.

-

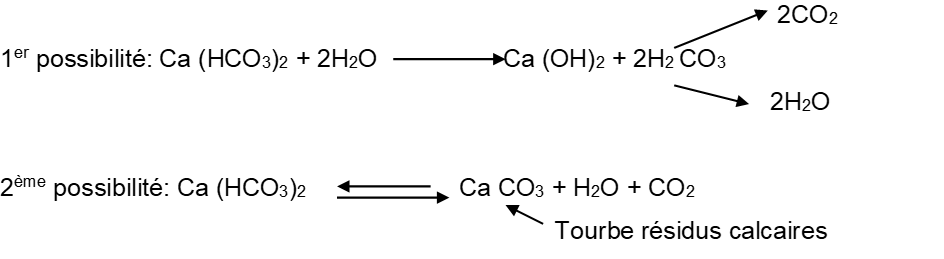

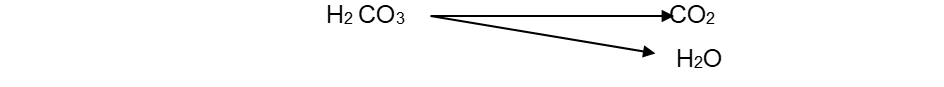

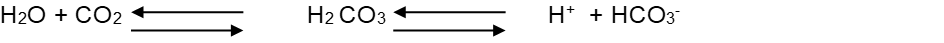

D’une part le CO2 provient de la diffusion par l’atmosphère, d’une autre part, il provient de l’activité biologique des organismes aquatiques (respiration et décomposition de la matière organique).

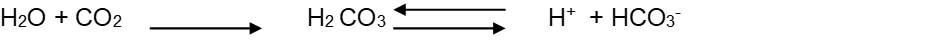

Le gaz carbonique rentre en réaction avec l’eau pour former l’acide carbonique.

Il joue aussi un rôle dans les fluctuations du pH de l’eau (processus chimique), et rente dans le processus de la photosynthèse (processus biochimique).

Ces deux processus engendrent des variations quotidiennes du pH et de la concentration du gaz carbonique de l’eau.

- Une partie du CO2 reste bloquée sous forme de sel de carbonate CO3- - et d’hydrocarbonate (HCO3-).

- Les sels de carbonate se diluent difficilement dans l’eau.

- Les sels d’hydrocarbonates se diluent facilement quand la concentration du gaz carbonique dans l’eau devient nulle.

Quand les plantes absorbent tout le gaz carbonique de l’eau, les sels d’hydrocarbonate vont réagir avec l’eau et vont produire l’acide carbonique et le gaz carbonique.

La présence de gaz carbonique, d’ion d’hydrocarbonate (HCO3-) et d’ion carbonate (CO3- -), dans l’eau varie en fonction du pH (voir tableau ci-dessous.

Tableau : Concentration de CO2 de HCO3- et CO3- - en fonction du pH de l’eau

pH de l’eau

Concentration en % de la quantité totale de :

CO2

HCO3-

CO3- -

5

97,09

2,91

0,00

6

74,92

23,08

0,00

7

25,00

75,00

0,00

8

3,21

96,31

0,48

9

0,32

94,94

4,74

10

0,02

66,66

33,32

La concentration optimale de gaz carbonique dans l’eau est de 1,5 à 5 mg/l. Les limites de concentration maximales sont de 20 mg/l.

Les valeurs supérieures à 20 mg/l deviennent dangereuses pour les animaux aquatiques.

La toxicité des gaz carboniques dans de cas pareils agit sous l’influence de la température, du pH, de la dureté de l’eau, et de l’oxygène dissous.

Dans une eau dure, pauvre en oxygène, pH acide, et ayant une température basse, la concentration de gaz carbonique augmente, d'où une toxicité importante.

-

Le pH, cologarithme de la concentration des ions hydrogène dans l’eau, exprime l’acidité ou l’alcalinité suivant qu’il se trouve dans la bande de 1 à 7 ou de 7 à 14 ; 7 constitue la neutralité du milieu.

Le pH de l’eau change en fonction de la réaction chimique suivante.

La concentration en gaz carbonique augmente, l’eau devient acide (pH < 7), parce que H+ augmente dans l’eau.

- Pendant le jour, les végétaux absorbent le CO2 par photosynthèse ; l’eau devient basique (pH > 7).

- Durant la nuit, les végétaux et animaux aquatiques respirent ; l’eau devient acide

(pH < 7).

Le pH varie sous l’influence de la dureté de l’eau (présence d’hydrocarbonate et de carbonate).

Les valeurs du pH peuvent être différents à cause des multiples concentrations de gaz carbonique sur différents niveaux ;

- En surface, le phytoplancton, par photosynthèse, absorbe le CO2 d’où l’eau devient basique.

- En profondeur, grâce à la respiration qui fait augmenter le gaz carbonique, l’eau devient acide.

Selon les valeurs du pH, l’eau est classée comme suit :

3<pH < 5 l’eau est fortement acide

5<pH < 6 l’eau est acide

6<pH ≤ 7 l’eau est légèrement acide

pH = 7 l’eau est neutre

7<pH < 8 l’eau est légèrement alcaline

8<pH < 9 l’eau est alcaline

9<pH < 11 l’eau est fortement alcaline

L’eau fortement alcaline ou fortement acide ne convient pas pour la flore et la faune aquatique.

L’optimum pour le développement des organismes aquatiques se situe entre 6 et 8, mais, néanmoins, chaque espèce a un intervalle de pH spécifique.

Des corrections peuvent être apportées ; un chaulage dans le cas des eaux acides ou une adjonction de superphosphate quand les eaux sont basiques.

-

La dureté de l'eau est une mesure de la concentration en ions calcium (Ca²⁺) et magnésium (Mg²⁺) dissous dans l'eau.

Nous distinguons deux types de dureté :

-Dureté totale

-Dureté partielle, par carbonates de calcium et de magnésium.

Elle est exprimée en degrés français (°f), en milligrammes par litre (mg/L) de CaCO₃, ou en degrés allemands (°dH) selon les unités utilisées.

La dureté peut aussi être exprimée en degré Allemand, Français, Américain, Anglais.

1 degré Allemand = 0,356663 meqgr/l

1 degré Anglais = 0,28483 meqgr/l

1 degré Américain = 0,01998 meqgr/l

1 degré Français = 0,19982 meqgr/l

La dureté de l'eau est classée comme suit :

- Eau douce : < 15 °f (faible teneur en calcium et magnésium)

- Eau moyennement dure : 15 à 30 °f

- Eau dure : 30 à 45 °f

- Eau très dure : > 45 °f

Elle joue un rôle essentiel dans la qualité des eaux naturelles et domestiques, influençant la corrosion, l'entartrage des installations et l'équilibre des écosystèmes aquatiques.

Le degré français (°f ou °TH) est une unité couramment utilisée pour exprimer la dureté de l'eau.

La conversion entre degrés français et millimoles par litre (mmol/L) ou milligramme-équivalent par litre (meq/L) se fait comme suit :

1 °f = 10 mg/L de CaCO₃

1 mmol/L de CaCO₃ = 100 mg/L de CaCO₃

1 meq/L de Ca²⁺ ou Mg²⁺ = 50 mg/L de CaCO₃Ainsi, pour convertir un degré français en meq/L :

Donc :

- 1 °f = 0.2 meq/L

- Pour convertir une dureté en °f en meq/L, on utilise la relation :

Exemple : 30 °f = 30 × 0.2 = 6 meq/L.

Tableau : Classification de l’eau par sa dureté

Dureté en degré

Qualité de l’eau

Trop tendre

tendre

Mi-dure

Dure

Très dure

Super dure

Allemand

0-4

4-8

8-12

12-8

18-30

> 30

Anglais

0-5

5-10

10-15

15-22

22-36

> 36

Américain

0-70

70-140

140-210

210-320

320-540

> 540

Français

0-7

7-14

14-21

21-32

32-54

> 540

La distribution des espèces floristiques et faunistiques est tributaire de la dureté de l’eau.

La dureté de l’eau présente des fluctuations saisonnières sous l’influence de l’intensité des pluies et du changement de volume de la biomasse existante dans les plans d’eaux ; le bloom planctonique réduit la dureté de l’eau, car les organismes vivants utilisent les sels de calcium et de magnésium dans leurs activités biologiques.

-

La matière organique dans les écosystèmes aquatiques peut-être ; d’une part d’origine autochtone, d’autre part apportée par les écosystèmes terrestres.

Les matières organiques proviennent du lessivage des sols et surtout des résultats du métabolisme des organismes aquatiques. Elles sont composées d’hydrate de carbone, de matières protéiques, d’acide aminés, de lipides et d’autres substances de réserves dont certaines jouent le rôle de catalyseur, de stimulateurs ou d’inhibiteurs des fonctions biologiques. Les détritus, les débris organiques et matières en suspension qui la constitue contribuent à la formation de la vase.

Cette matière organique reflète la bio-productivité de chaque plan d’eau et constitue une réserve importante dans le cycle de la matière dans la mesure où leur teneur ne provoque pas une diminution de l’oxygène dissous, susceptible de nuire à la vie des animaux aquatiques.

La quantité de matière organique peut être déterminée par l’oxydabilité qui reflète la quantité d’oxygène jugée nécessaire pour la décomposition de la matière organique existante.

Les valeurs d’oxydabilité favorables à la bioproductivité planctonique sont compris entre 10 et 14 mg d’O2/l. Les valeurs qui dépassent 16 mg d’O2/l sont indicatrices de pollution et peuvent provoquer un déséquilibre du milieu. -

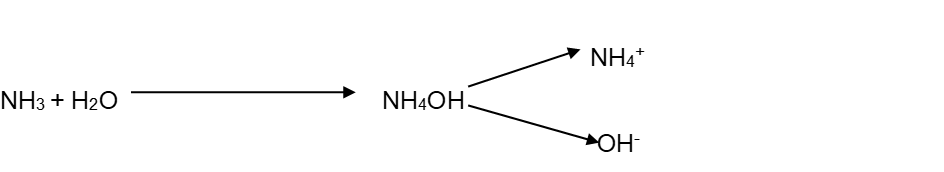

Il existe deux formes d’azote ammoniacal dans les eaux douces : L’ammoniac NH3 et l’ion ammonium NH4+.

L’ammoniac NH3 peut être présent soit en solution, soit sous forme de sels ammoniacaux ; il a pour origine la décomposition des matières organiques azotées et la réduction des nitrates.

L’ammoniac NH3 est très toxique pour les poissons et d’autres organismes aquatiques, par contre l’ion ammonium NH4+ n’est pas toxique.

Les mécanismes d’intoxication ne sont pas bien connus, mais probablement, il s’agit d’inhibition de la fixation et le transport de l’oxygène par l’hémoglobine.

Des taux supérieurs à 0,02 mg/l sont dangereux. Ceux qui sont inférieurs à 0,02 mg/l sont tolérés.

La toxicité de l’ammoniac est liée à la présence de gaz carbonique, d’oxygène ainsi qu’au pH et à la température de l’eau (voir tableau ci-dessous).

À pH acide et à basse température, le risqué de toxicité est faible

NH4+ n’est pas toxique pour les organismes aquatiques.

L’aération artificielle des plans d’eau permet de réduire les risques d’intoxication.

Tableau : Quantité de NH3 transformées en NH4+ (non toxique) en fonction du pH et de la température de l’eau.

Température °c

10°c

15°c

20°c

25°c

pH

Quantité en mg/l de NH3 transformées en NH4+

6,5

33,3

22,2

15,4

11,1

7,0

10,5

7,4

5,0

3,6

7,5

3,4

2,3

1,6

1,2

8,0

1,1

0,7

0,5

0,4

8,5

0,4

0,3

0,2

0,1

9,0

0,1

0,09

0,07

0,05

-Nitrites et Nitrates

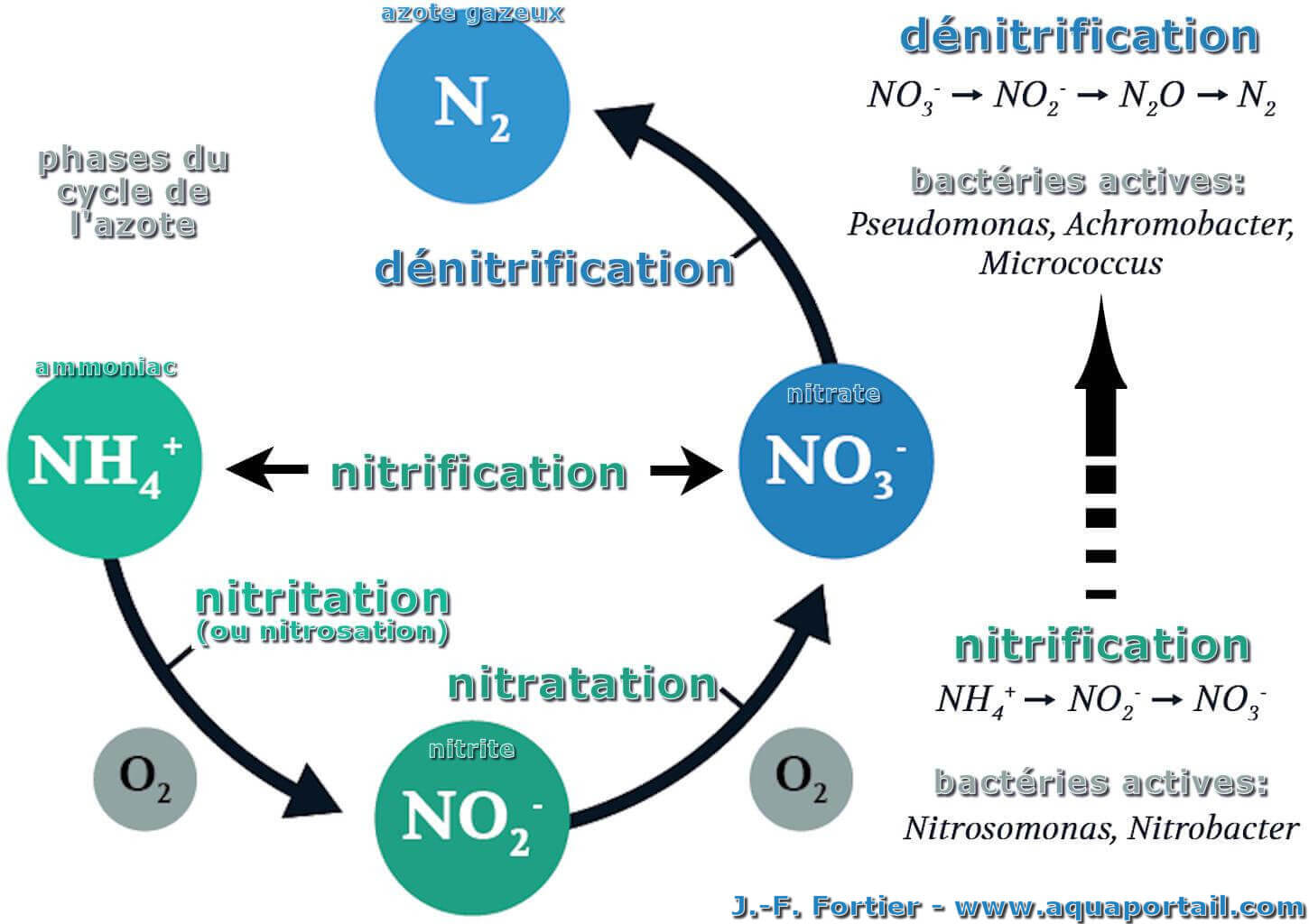

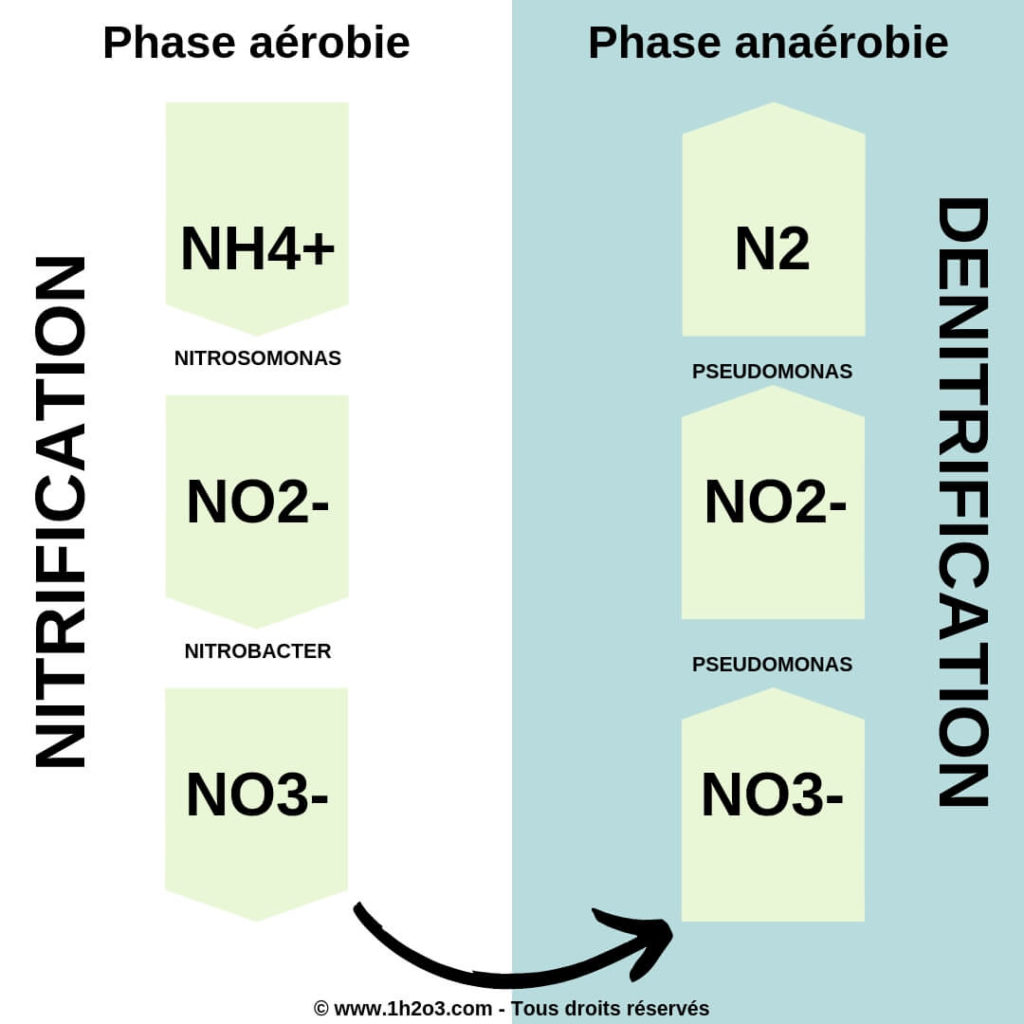

La nitrification n’est réalisable qu’en présence d’oxygène. L’ammonium (NH4OH) devient nitrite (NO2), puis nitrate (NO3).

La dénitrification s’effectue en anaérobiose ; les bactéries sont responsables de cette réduction dont elles tirent leur énergie dans les zones profondes des plans d’eau.

La présence des nitrites et des nitrates dans l’eau est à l’origine de la décomposition des matières organiques, ou apportés par les engrais minéraux.

Les nitrates stimulent la flore aquatique, en présence d’autres éléments indispensables à son développement, et augmentent la productivité des écosystèmes aquatiques.

Les macrophytes en excès peut se révéler encombrante, envahissante et nuisible.

Les nitrites instables présentent un caractère de toxicité pour la faune aquatique.

L’optimum toléré pour les nitrates est compris entre 0,2 et 0,5 mg/l avec un max de 2 mg/l. il est compris entre 0,05 et 0,2 mg/l pour les nitrites.

-

La quantité d’éléments biogénique détermine la bioproductivité des plans d’eau. Selon la quantité totale de sels, les plans d’eau sont classés comme suit :

- Pauvre en sels minéraux ; sels totaux ne dépasse pas 50 mg/l d’eau.

- Niveau moyen ; sels totaux entre 50 et 300 mg/l d’eau.

- Riche en sels minéraux ; sels totaux supérieurs à 500 mg/l d’eau.

Le préferendum en sels totaux doit être inférieur à 300 mg/l d’eau.

La concentration qui atteint ou dépasse les 5 gr/l, risque de provoquer un déséquilibre osmotique et du milieu.

-

Il rentre dans la formation du squelette et dans le métabolisme biochimique, en plus il rentre dans les processus abiotiques (hydrocarbonates, carbonates). Il est très important pour le développement du zooplancton et du zoobenthos.

Les eaux contenant moins de 6 mg/l de calcium sont peu propices à la vie aquatique ; de 6 à 20 mg/l, sont peu productrices ; de 60 à 120 mg/l sont excellentes pour la biogenèse aquatique.

Au-delà de 160 mg/l, elles sont très dures et peu intéressantes pour la vie aquatique.

-

Important pour la flore, ils atteignent parfois des taux très élevés qui, sans être nocifs directement, provoquent une croissance exagérée des algues. Ces algues qui concentrent jusqu'à 10 fois la quantité de phosphore utilisée normalement, forment un épais tapis à la surface des plans d’eau et, en se décomposant, peuvent être cause de pollution mortelle pour les poissons et d’autres animaux aquatiques.

Les phosphates en excès sont pratiquement impossibles à éliminer en raison de leur stabilité, ils proviennent des engrais agricoles non consommés, des polyphosphates rentrant dans la composition des détergents et, à moindre titre, de l’activité bactérienne.

-

Forme le squelette des animaux planctonique et celui de certaines algues planctoniques comme les diatomées.

-

Le soufre se présente sous forme de sulfates et de sulfure. Ils proviennent du ruissellement ou des infiltrations dans les terrains à gypse ; il résulte également de l’activité de certaines bactéries (Chlorothiobacteries, Rhodothiobacteries), cette activité peut oxyder l’hydrogène sulfuré toxique, en sulfate.

-

Le chlore set issu du lessivage par les eaux naturelles des roches et des sols. La teneur en chlorures est importante à connaître en raison de son influence sur certaines espèces sténohalines, affectée par le degré de chlorionite de l’eau.

-

Le fer, peu fréquent dans les eaux, se présente parfois sous la forme d’hydrate ferrique rouge, de sulfures de fer noir peu propices à la vie aquatique.

Il est nécessaire au processus de la respiration, une concentration de Fe++ supérieure à 1 mg/l peut réduire le taux d’oxygène dissous dans l’eau. La concentration de Fe++ favorable pour les organismes aquatiques est de 0,2 à 0,7 mg/l.

-

À la fin de ce chapitre, il doit :

- Reconnaître la diversité des organismes aquatiques en distinguant les principaux groupes de la flore (algues, plantes aquatiques, phytoplancton) et de la faune (zooplancton, invertébrés, poissons, amphibiens, etc.).

- Comprendre le rôle écologique de chaque groupe dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques (production primaire, recyclage de la matière, relations trophiques).

- Identifier les adaptations morphologiques et physiologiques spécifiques à la vie en milieu aquatique chez les organismes étudiés.

- Analyser les interactions entre la flore et la faune aquatique et leur importance pour la stabilité et la productivité des milieux aquatiques.

- Utiliser la connaissance de la flore et de la faune pour évaluer l’état écologique d’un milieu aquatique et détecter d’éventuels déséquilibres ou pollutions.

-

À la fin de ce chapitre, l’etudiant doit:

- Distinguer les microphytes (organismes microscopiques comme le phytoplancton, les cyanobactéries, etc.) des macrophytes (plantes aquatiques visibles à l’œil nu) présents dans les milieux aquatiques.

- Décrire les principales caractéristiques morphologiques et écologiques de ces deux groupes de végétaux aquatiques.

- Comprendre le rôle écologique des microphytes et des macrophytes dans les écosystèmes aquatiques (production primaire, oxygénation, support de la chaîne alimentaire, abri pour la faune, etc.).

- Identifier les adaptations spécifiques des microphytes et des macrophytes à la vie en milieu aquatique (flottabilité, tolérance à la lumière, reproduction, etc.).

- Utiliser la connaissance de ces groupes végétaux pour évaluer la qualité écologique d’un milieu aquatique et détecter d’éventuels déséquilibres (ex : eutrophisation, pollution, disparition d’espèces sensibles).

Ces objectifs lui permettront de maîtriser l’identification et l’importance des végétaux aquatiques, essentiels à la compréhension et à la gestion des écosystèmes d’eau douce et marins.

1. Microphytes et macrophytes

Ils forment le premier maillon important de la chaîne alimentaire, car ils mobilisent l’énergie solaire en la fixant sous forme de protéines, de glucides ou de lipides. Ils jouent également un rôle indicateur de la qualité des eaux.

-

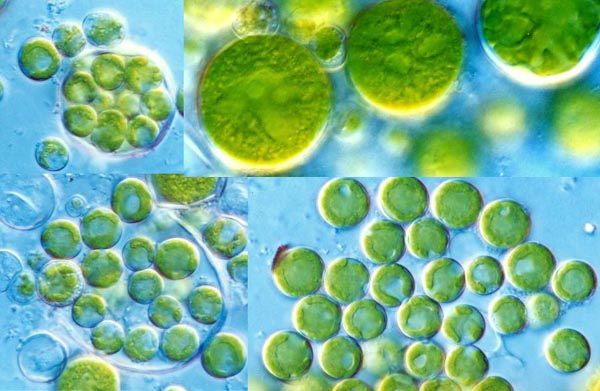

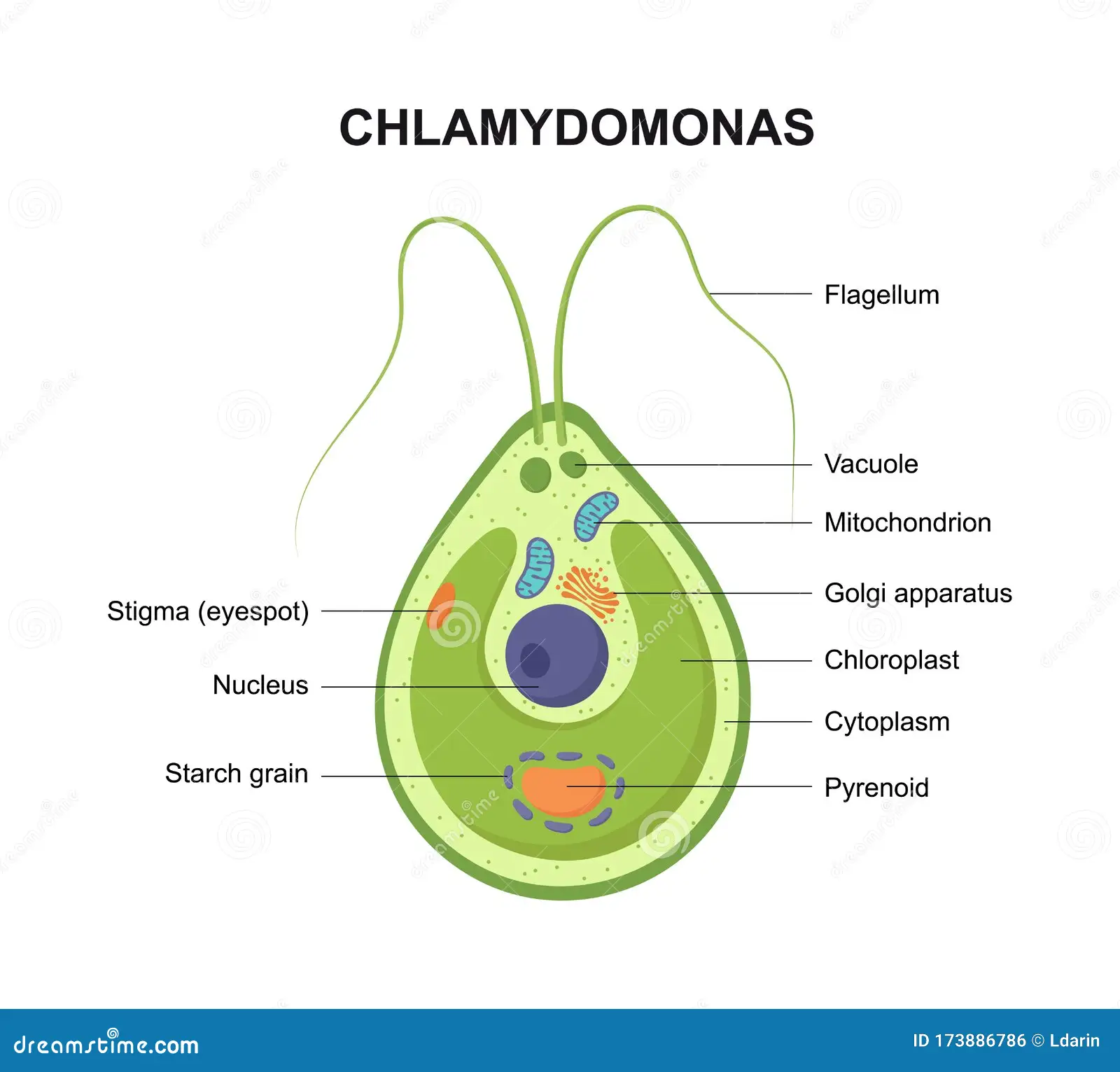

Elles sont définies comme des organismes eucaryotes (excluant les cyanobactéries qui sont des procaryotes photosynthétiques) dépourvus de racines, de tige (absence de tissus vasculaires) et de feuilles, mais possédant de la chlorophylle ainsi que d'autres pigments accessoires pour réaliser la photosynthèse productrice d'oxygène.

Les cyanobactéries (ex algues bleues ou Cyanophycées) sont généralement étudiées ensemble car bien que ne possédant pas de noyau, elles ont beaucoup d'affinités avec les algues vraies.Les algues sont classées dans le groupe des thallophytes, dans le règne végétal, mais du fait de la diversité des formes, certaines espèces phytoplanctoniques sont classées dans le règne des protistes qui regroupe les eucaryotes unicellulaires.

La taille des algues peut varier de la cellule microscopique unique, à quelques cellules en colonie et jusqu’à 75 m (laminaires, sargasses) pour certaines formes multicellulaires.

-

La plupart des algues se développent en milieu aquatique, d'eau douce, saline ou saumâtre, mais certaines sont terrestres et sont capables de se développer à même le sol ou sur le tronc des arbres.

Dans l'eau, les algues ainsi que de petites plantes forment le phytoplancton. Certaines algues se développent sur des rochers humides, sur le tronc des arbres (Pleurococcus, Chlorophyte), ou sur un sol mouillé (Nostoc, Cyanobactérie).

D'autres sont des endosymbiotes de protozoaires (Zooxanthelles chez Paramecium bursaria), de plantes (Anabaena chez Azolla, Cycas), d'hydraires, de bryozoaires, de mollusques, vers ou coraux chez lesquels elles se développent dans le cytoplasme.

Des algues vivent en symbiose avec des champignons pour former les lichens.

Les algues et les cyanobactéries sont parmi les premiers organismes apparus sur Terre.

-

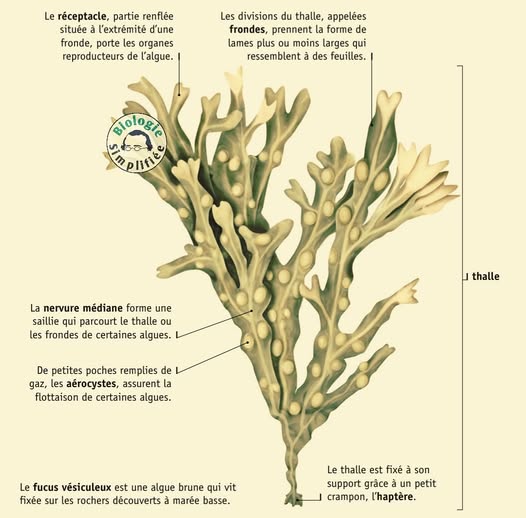

Le corps végétatif des algues est appelé un thalle. Il peut être constitué d'une cellule unique jusqu'à un grand nombre de cellules associées.

- Les thalles les moins élaborées sont unicellulaires, coloniaux (coenobes) ou filamenteux non ramifiés. Il n'y a pas de communications cytoplasmiques entre les cellules.

- Les thalles intermédiaires sont des filaments plus ou moins ramifiés, dont les cellules communiquent entre elles (plasmodesmes). On distingue une partie rampante et une partie dressée.

Les thalles fucoïdes (Fucus) sont les plus complexes, ils sont ramifiés et très structurés.

-

Les algues présentent une grande diversité dans leurs modes de reproduction, qui peuvent être classés en deux grandes catégories : la reproduction asexuée et la reproduction sexuée.

Reproduction asexuée

La reproduction asexuée est le mode le plus fréquent chez les algues. Elle permet une multiplication rapide sans intervention de gamètes. Les principaux mécanismes sont :

Division cellulaire simple : Chez les algues unicellulaires, la cellule se divise par mitose, donnant naissance à deux cellules filles identiques. Par exemple, chez certaines diatomées, la division est semiconservative, et à chaque division, une cellule fille est plus petite que la cellule mère3.

Fragmentation du thalle : Chez les algues pluricellulaires, une partie du thalle peut se détacher, se fixer sur un substrat et se développer en un nouvel individu complet4.

Production de spores asexuées : Certaines algues produisent des spores non mobiles (aplanospores) ou mobiles (zoospores) dans des cellules spécialisées appelées sporanges. Ces spores germent en nouveaux individus sans fécondation5.

Bourgeonnement : Formation de bourgeons qui se détachent et donnent un nouvel individu4.

Reproduction sexuée

La reproduction sexuée chez les algues implique la formation et la fusion de gamètes haploïdes, conduisant à un zygote diploïde. Ce mode de reproduction favorise la diversité génétique par brassage génétique (gamie et méiose)7.

Types de gamètes : Les algues peuvent être homothalliques (un même individu produit les deux types de gamètes) ou hétérothalliques (gamètes produits par des individus différents). Les gamètes peuvent être isogames (morphologiquement identiques), anisogames (différents), ou oogames (gamète femelle plus gros et immobile, gamète mâle plus petit et mobile)5.

Particularités chez les algues rouges (Rhodophytes) : Le gamète mâle (spermatie) est non flagellé et immobile. La fécondation se fait au hasard dans l'eau, souvent via un mécanisme appelé trichogamie, où le gamète femelle émet un prolongement (trichogyne) qui capte le gamète mâle38.

Cycles de vie : Les algues présentent souvent une alternance de générations, avec une phase haploïde (gamétophyte) et une phase diploïde (sporophyte). Selon les espèces, cette alternance peut être isomorphique (les deux générations ont la même morphologie) ou hétéromorphique (morphologies différentes)45.

Cycle trigénétique chez les algues rouges : Certaines algues rouges ont un cycle complexe avec trois générations distinctes : le gamétophyte haploïde, le carposporophyte diploïde (qui produit des carpospores par multiplication végétative), et le tétrasporophyte diploïde qui produit des spores haploïdes par méiose. Ce mécanisme augmente la probabilité de survie et de dispersion des descendants35.

Exemples spécifiques

Spirogyra (algue verte filamenteuse) : La reproduction sexuée se fait par conjugaison, où deux filaments s'accolent, et le contenu d'une cellule passe dans une autre pour former une zygospore diploïde résistante8.

Ulva lactuca (algue verte) : Le gamétophyte et le sporophyte ont la même morphologie, illustrant un cycle de vie isomorphique4.

-

Il existe plusieurs classifications différentes, mais les algues peuvent être réparties dans sept Ebranchements distribués dans deux règnes (protistes, végétal).

Remarque : Les Cyanophytes ou Cyanobactéries ont été ajoutées à titre de comparaison.

Embranchement

(Règne)

Nom

commun

Nombre

d’espèces

Représentants

Pigments

Réserves

Paroi

Habitat

Chlorophytes

(Protistes)

algues vertes

7500

Chlorella,

Scenedesmus,

Spirogyra,

Ulva

Chloro. a,b

Xanthophylles

Carotènes

Sucres,

amidon,

fructane

Cellulose,

mannanes,

protéines,

CaCO3

eau

douce,

saumâtre,

salée et

terrestre

Charophytes

(Protistes)

250

Chara,

Nitella

Chloro. a,b

Xanthophylles

Carotènes

amidon

Cellulose,

CaCO3

eau douce

et

saumâtre

Euglenophytes

(Protistes)

Euglènes

700

Euglena,

Phacus

Chloro. a,b

Xanthophylles

Carotènes

paramylon,

huiles,

sucres

absente

eau

douce,

saumâtre,

salée et

terrestre

Chrysophytes

(Protistes)

algues brunjaune,

vertjaune

et

diatomées

6000

Dinobryon,

Surirella

Chloro. a, C1,

C2

Carotènes

fucoxanthine,

xanthophylles

Chrysolam

inarine,

huiles

Cellulose,

silice,

CaCO3

eau

douce,

saumâtre,

salée et

terrestre

Phaeophytes

(Plantes)

algues brunes

1500

Laminaria,

Fucus

Chloro. a,b

Xanthophylles

Carotènes

laminarine,

mannitol,

huiles

cellulose,

alginate,

fucoïdane

eau salée

et

saumâtre

Rhodophytes

(Plantes)

algues rouges

3900

Gracilaria,

Gelidium,

Chondrus

Chloro. a

rarement d

Xanthophylles

carotènes,

zéaxanthine,

phycocyanine C,

phycoérythrine

amidon

floridéen

cellulose,

xylanes,

galactanes,

CaCO3

eau

douce,

saumâtre

et salée

Pyrrhophytes

(Protistes

dinoflagellés,

dinophytes

1100

Gymnodinium,

Ceratium,

Alexandrium

Chloro. a, C1,

C2,

carotènes, fucoxanthine, péridinine,

dinoxanthine

amidon,

glycanes, huiles

cellulose ou

absente

eau

douce,

saumâtre

ou salée

Cyanophytes

(Procaryotes)

Cyanobactéries,

algues bleues

Anabaena,

Nostoc,

Microcystis

chloro. a,

allophycocyanines,

phycocyanine,

phycoérythrine,

phycoérythrocyanine

-

- Les Chlorophytes ou algues vertes

Elles présentent une grande diversité de forme, depuis le type unicellulaire jusqu'au type en colonie ou filaments. Certaines espèces ont un crampon qui leur permet de se fixer. Les algues vertes filamenteuses (Zygnématales) forment des masses chevelues et plus ou moins gluantes au toucher dans les mares - leur développement est le plus important au printemps, mais elles sont présentes en toutes saisons dans les points d’eau bien éclairés : mares, étangs et même dans les bassins des jets d’eau en association avec d’autres algues filamenteuses comme la diatomée Melosira.

Les Chlorophytes non filamenteuses peuvent être isolées ou bien en colonies plus ou moins importantes.

Nous distinguons, les Volvocales (chlamydomonas, pandorina, volvox), les Tetrasporales, et les Ulotricales. Les Oedogoniales et les Gladophorales, filamenteuses et envahissantes. Chez les siphonales Vaucheria vit dans les eaux fortement oxygénées et constitue le refuge d’invertébrés, rhéophile, elle se décompose dans l’eau stagnante.

Les conjugales filamenteuse (Spirogyra), sont très envahissantes ; avides de phosphates, elles prolifèrent dans les plans d’eau eutrophes et en pourrissant peuvent provoquer des pollutions aigues.

Les Chlorococcales ont une importance considérable dans le potamoplancton et dans le limnoplancton ; les chlorelles par exemple, en raison de leur petite taille sont appréciées par les entomostracés.

-Les Charophytes

Chara et Nitella peuvent être confondues avec des plantes aquatiques car elles sont ramifiées.

Elles peuvent recouvrir la vase des mares ou des ruisseaux peu profonds.

-Les Diatomées et les Chrysophytes

C’est les principaux composants benthique et planctoniques des cours d’eau et plans d’eau.

Les diatomées sont présentes depuis 200 millions d'années.

Les diatomées possèdent une couche externe de silice que l'on nomme la frustule. Lorsque les diatomées meurent, leur contenu cellulaire se décompose et il ne reste plus que cette paroi externe qui sédimente et qui forme une roche que l'on appelle la diatomite ou terre de diatomées (« diatomaceous earth »).

La terre de diatomées ou Diatomite est utilisée comme abrasif, comme additif dans les décapants, les huiles décolorantes et désodorisantes et les engrais.

Elle est également employée en tant que filtre pour les piscines, comme isolant thermique (briques réfractaires) et phonique et comme additif à la peinture pour augmenter la visibilité nocturne des signaux indicateurs et des plaques d'immatriculation.

Les diatomées sont un indicateur de la pollution de l'eau, les tolérances de différentes espèces ont été déterminées vis à vis de facteurs environnementaux (concentration en sels, pH, éléments nutritifs, azote, température).

-Les Pyrrhophytes ou Dinoflagellés

Gymnodinium, une Dinophycée est responsable des "marées rouges" où l'eau peut contenir jusqu'à 46 millions de cellules d'algues par litre d'eau. Lors de la mort des cellules, la libération de substances toxiques provoque une grave pollution des coquillages et de la faune aquatique Ceratium, Dinophysis et Peridinium

-Les Rhodophytes ou Algues rouges

Chondrus crispus (la mousse d'Irlande) produit des polysaccharides (carraghénanes) utilisés comme épaississants alimentaires, ainsi que pour immobiliser enzymes et cellules.

Porphyra, une algue rouge entrant dans la composition de plats japonais sous le nom de « Nori »

- Les Euglenophytes

Elles forment le tronc commun du monde animale et végétal. Les cellules d’euglènes sont souvent déformables et la plupart d’entre elles possèdent un flagelle avant qui leur permet également de se mouvoir en l’agitant un peu comme un lasso.

Le métabolisme des Euglènes est polyvalent. En présence de lumière, ils sont photo autotrophe, et en absence de lumière ou après la perte de leur chloroplaste, ils deviennent organotrophes et sont en particulier capables de métaboliser le lactate

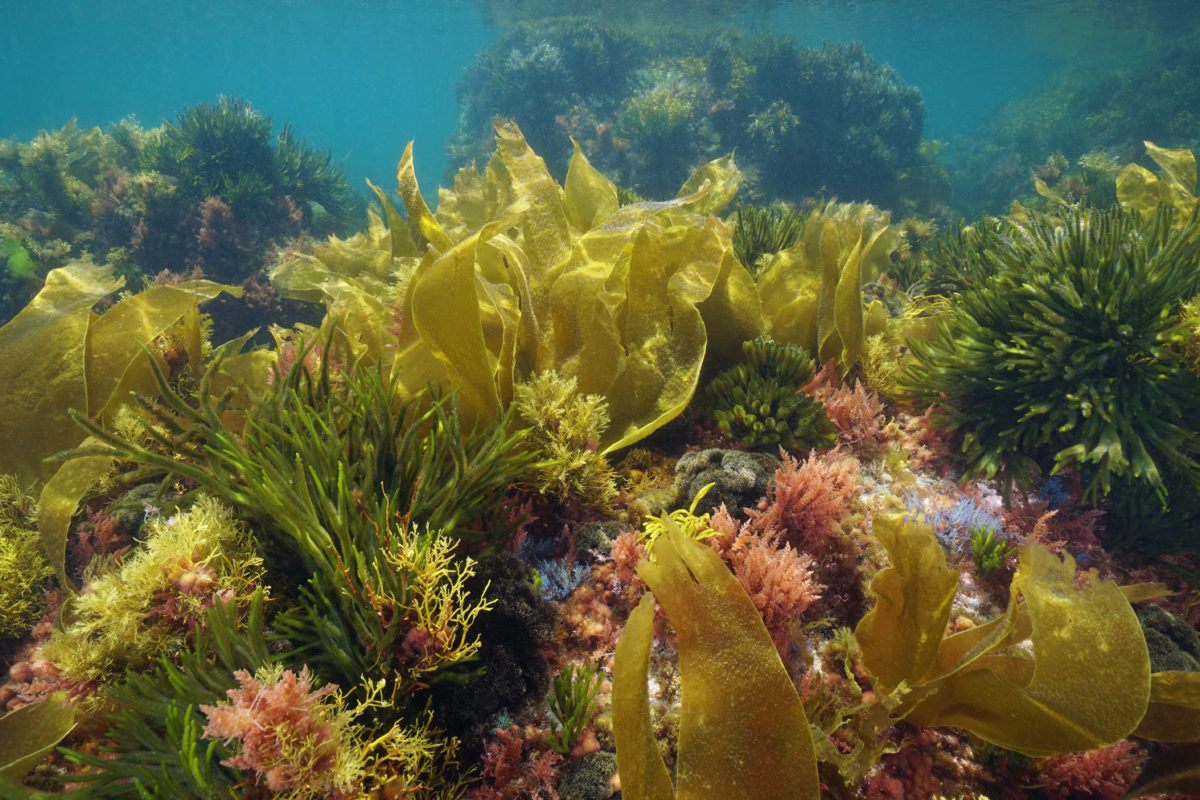

- Les Phaeophytes

Les algues brunes produisent des polysaccharides de haute viscosité comme l’Agar-Agar ou les Alginates. Cet embranchement regroupe les représentants des algues ayant le thalle le plus complexe.

Le Fucus vésiculeux possède des vésicules de flottaison et des organes reproducteurs mâle et femelle bien distincts, c’est une algue marine.

-Les Cyanobactéries

De même que les algues vertes, les cyanobactéries peuvent être sous forme de cellules isolées, de coenobe (Microcystis) ou de filaments (Nostoc, Anabaena) Merismopedia et Oscillatoria. Microcystis aeruginosa forme une poussière verte à la surface des plants d'eau au mois d'août.

-

On considère comme microalgues l'ensemble des micro-organismes photosynthétiques eucaryotes et procaryotes. Seulement une cinquantaine sont étudiées et les plus fréquentes sont :

Diatomées : Skeletonema, Thalassiosira, Phaeodactylum, Chaetoceros.

Flagellés : Isochrysis, Monochrysis, Dunaliella.

Chlorophycées : Chlorella, Scenedesmus.

Cyanophycées : Spirulina.

Un nombre croissant de sociétés sont intéressées par la production de microalgues car :

• La biomasse est abondante grâce à l'énergie solaire

• De nombreux métabolites peuvent être purifiés : vitamines, colorants, acides gras, phospholipides, enzymes, hydrocarbures, polysaccharides, toxines, antibiotiques, inhibiteurs d'enzymes, ...

Ces produits sont destinés à l'alimentation, la cosmétologie, et la pharmacie. Les résidus d'extraction peuvent être valorisés par la production de méthane ou d'alcool.

De plus, les microalgues peuvent servir à l'épuration des eaux résiduelles urbaines, notamment dans les pays en voie de développement.

-

La macroflore aquatique est représentée par trois groupes de végétaux.

- Les plantes des bords de la pièce d’eau.

- Les plantes émergées.

- Les plantes immergées et flottantes.

Les végétaux aquatiques supérieurs forment en bordure et au sein des plans d’eau et des cours d’eau, des associations végétales correspondant à des zones de

colonisation se succédant du bord vers le large (voir figure ci-dessous) :

a- Le phragmition et le scirpion

Ils constituent une zone de transformation de l’écosystème aquatique en écosystème palustre. La puissance d’expansion des organes souterrains, Rhizome et tubercules, entraîne un feutrage, un colmatage et la rétention des produits organiques. Par superposition ils diminuent superficie et capacité hydraulique et piscicole des plans d’eau et perturbent le régime hydraulique des cours d’eau.

Ces deux associations jouent toutefois un rôle protecteur pour l’avifaune et les poissons, dont certaines espèces peuvent en outre y nidifier et frayer.

b- Le Nasturtion

Il est dominé par le cresson (Nasturtium officinale) ou par le cresson de cheval (Veronica beccabunga) heberge une imporatnte biomasse d’invertebrés dans l’eau courante, claire et fraiche.

c- Le Nupharion

En faciès lentique dominé par Nymphea alba, Nuphar luteum envahissant, Limnanthermium nymphaecides ou faux nénuphar, moins exubérant, comprend également Hydrocharia morsusranca, Polygonum amphibium, Hottonia palustris et potamogéton natans, le seul potamot de l’association.

d- Le callitrichion

En faciès lotique comprend Callitriche sp. et Ranunculus dominants ; R. divaricatus plutôt en région calcaire, R. trichophyllus aussi bien en région siliceuse qu’en région calcaire. En ballastières, l’association comprend callitriche sp. et Elodea canadensis.

De l’un et l’autre faciès, l’association constitue un support important d’invertébrés aquatiques ; elle a un pouvoir oxygénateur également important, favorable aux salmonidés.

L’épaississement des herbiers peut toutefois devenir tel qu’il entrave complètement la circulation des poissons.

e- L’Eupotamion

En faciès lotique moins frais, comprend la quinzaine de potamots dont P. lucens, P. perfoliatus ou herbe à brèmes, favorisé par les eaux calcaires, P. crispus, P. linaris. On y trouve parfois en zone lentique Myriophyllum sp., herbes à brochets et Ceratophyllum sp.

f- Les Hydrophytes libres

Principalement représentés par les lentilles d’eau, peuvent former des tapis superficiels occultant partiellement, parfois totalement, le rayonnement solaire. Ils sont nuisibles aux plans d’eau et aux cours d’eau : la végétation immergée meurt,

faute de lumière ; le taux d’oxygène décroit et se stabilise à des valeurs incompatibles avec les exigences des poissons et des insectes les plus intéressants.

Lemma triscula vit dans les eaux pures ; L. polyrrhiza, L. minor, L. gibba et L. arrhiza vivent dans des eaux souvent très chargées en matières organiques.

-

À la fin de ce chapitre, l’étudiant dois :

- Identifier les principaux groupes d’animaux présents dans les milieux aquatiques : zooplancton, macro-invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères aquatiques.

- Décrire les caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent à ces animaux de vivre en milieu aquatique (adaptations à la respiration, à la locomotion, à la reproduction, etc.).

- Comprendre le rôle écologique de chaque groupe faunistique dans l’écosystème aquatique (chaînes alimentaires, recyclage de la matière, régulation des populations).

- Analyser les interactions entre les différents groupes de faune aquatique et leur importance pour l’équilibre et la productivité des écosystèmes aquatiques.

- Utiliser la connaissance de la faune aquatique comme indicateur de la qualité et de la santé des milieux aquatiques (présence d’espèces sensibles, bioindicateurs, etc.).

Ces objectifs lui permettront de maîtriser l’identification, l’écologie et l’importance de la faune aquatique pour la compréhension et la gestion durable des écosystèmes d’eau douce et marins.

2. La Faune aquatique

La faune aquatique est représentée par différents organismes, vertébrés et invertébrés.

Les invertébrés aquatiques constituent des communautés caractérisées par le milieu dans lequel elles évoluent ; ils sont représentés par l’ichtyofaune, l’avifaune, les amphibiens, les reptiles et les mammifères.

-

-

Les biocénoses benthiques varient en fonction du substrat :

-Les communautés des fonds pierreux

Elles comprennent des Planaires, des Sangsues (Herpobdella atomaria), des Hydracariens, des Crustacées (Gammarus sp., Austropotamobius pallipes), des Mollusques (Ancylus, Ancylastrum sp.), et surtout des larves d’odonates, d’éphéméroptères, de plécoptères, de trichoptères, de diptères et de coléoptères.

Certaines espèces ont une forme aplatie, adaptée au milieu (Ecdyonurus sp.), d’autres se fixent au substrat par des ventouses et des étuis (Trichoptères divers). Ces communautés sont exigeantes en oxygène et sensibles aux charges organiques.

-Les communautés des fonds sableux

Plus pauvre que les précédentes en raison de l’instabilité du milieu, qu’elles comprennent des Diatomées, des Protozoaires et des Rotifères, quelques larves de chironomidés, de limonides, de tipulidés et des oligochètes.

-Les communautés des fonds limoneux et argileux

Elles sont constituées en surface de certaines des espèces des substrats pierreux, Bryozoaires, Mollusques (Vivipara sp.) (Bithynia sp.), Trichoptères (Hydropsyche sp.), Crustacés (Astacus astacus). Les larves d’éphémères y creusent des galeries

et, en période d’émergence, forment une importante source de nourriture pour les poissons.

-les communautés des fonds vaseux et stagnants

Elles comprennent des bactéries en grand nombre. Les oligochètes Tubifex vivent en troupeaux enfoncés dans la vase des eaux fortement polluées et sortent plus ou moins leurs corps suivant que l’eau contient moins ou plus d’oxygène qu’ils supportent mal. De nombreuses espèces vivent sur les débris du fond : Spongiaires, Coelenterés, Hydracariens, Mollusques (Bithynia, Valvata), Crustacés (Asellus), Trichoptères à étui végétal (Anabolia, Halesus), larves de mégaloptères (Sialis), d’odonates (Gomphus).

-Le périphyton

Temporaire, il trouve dans les végétaux support, nourriture et abri. La densité des larves d’odonates (Coenagrion, Ishnura), d’éphémères (Leptophlebia), de mollusques, de gammares est très forte dans les herbiers à callitriches, renoncules et potamots ainsi que dans ceux à myriophylles. La faune des mousses comprend des espèces de petites taille : Hydracariens, Crustacés, ostracodes et copépodes, rotifères. Certaines larves de diptères minent les tissus végétaux.

-

a- Le Nanoplancton

Ce sont des êtres unicellulaires ou des protozoaires qui représentent le monde animal, leurs dimensions sont comprises entre 5 et 10 microns (voir ch. zoologie). Nous distinguons :

– Les Foraminifères sont généralement entourés d’une coquille appelée test, le plus souvent de nature calcaire, hyaline ou agglutinée. Beaucoup d’entre eux vivent sur les fonds et sont alors qualifiés de « Benthiques ».

– Les Acanthaires sont remarquables par la disposition radiaire ou diamétrale des spicules en sulfate de strontium qui constituent leurs squelettes. Ils se rencontrent dans le plancton pendant toute l’année, de la surface jusqu’en profondeur.

– Les Radiolaires possèdent une coque siliceuse à l’intérieur de leur protoplasme.

Ils se nourrissent au détriment des cellules végétales capturées par des pseudopodes, c'est-à-dire par les expansions du cytoplasme.

– Les Tintinnides appartiennent aux ciliées dont la cellule présente de nombreux cils, ils offrent la particularité de vivre dans de petites coques ou loricas où elles peuvent se rattacher. Ces loricas sont soit globuleuses, soit tubulaires (genre Tintinnopsis), soit cupuliformes (genre Dyctyocyta), sur leur pôle oral s’insèrent des membranelles qui dirigent vers l’intérieur du corps les proies. L’ensemble, des ciliés planctoniques constituent de 50 à 80 % des organismes inférieurs à 35 microns.

b-Le Microplancton

Il comprend des organismes dont la taille est comprise entre 50 microns et 1 millimètre. On trouve déjà des métazoaires, c'est-à-dire des êtres pluricellulaires, c’est le cas, en particulier, des larves et de certains crustacés comme les copépodes (pied en forme de rames).

Ces copépodes effectuent des migrations verticales, certains vivent dans les couches profondes durant la journée et montent la nuit près de la surface.

On les qualifie de photonegatifs, alors que d’autres font le trajet inverse, photopositif.

c-Le Mésoplancton

Les grands copépodes, ceux qui dépassent le millimètre sont classés parmi le Mésoplancton où l’on groupe l’ensemble des espèces dont la taille est comprise entre 1 et 5 millimètres. Outre les copépodes, il existe parmi les crustacés mésoplanctoniques ; des Cladocères et des Ostracodes.

Les Cladocères sont des crustacés de quelques millimètres, au corps entouré d’une carapace à l’exception de la tête. Dans les eaux douces sont représentés par les daphnies.

Chez les ostracodes dont les dimensions sont de quelques millimètres, la carapace forme une coquille articulée par une charnière. En dehors des crustacés, le mesoplancton comprend des Chetognates, des Annélides et des Mollusques.

d-Le Macroplancton

Parmi le Macroplancton, on distingue, les Euphausiacés, Mysidacés, les Méduses, les Physalies, les Vélelles, les Cténophores et les Tuniciers.

-

Comme le phytoplancton, le zooplancton est inégalement réparti dans les eaux. Cette inégalité de répartition se traduit, dans le sens horizontal, dans le sens vertical, et de façon quotidienne et saisonnière. De plus, il existe aussi des variations verticales de distributions particulières coïncidant avec le rythme nycthéméral.

La présence de zones locales riches en zooplancton peut être expliquée par de multiples facteurs, tels que : les mouvements propres des eaux qui amassent des organismes animaux dans les zones bien localisées (remontée d’eaux profondes, courants, dérive des eaux due à l’action des vents). L’amplitude et les modalités de ces phénomènes varient selon l’éclairement solaire et même lunaire, la température, les fonctions de reproduction et les rapports de nutrition.

-

– Action de la lumière

La périodicité de ce déplacement coïncide avec l’alternance des jours et des nuits, lui fait attribuer le terme de migration Nycthémérale.

– Action de la température

Dans des plans d’eaux caractérisés par des températures élevées en surface et basses en profondeur, une sélection verticale des espèces peut se réaliser en fonction des exigences thermiques et des limites de tolérance ; c’est le cas de régions tropicales et sub-tropicales. Elle intervient en modifiant plus ou moins les phototropismes. En effet, les animaux modifient leur trajet si, dans leur ascension, ils rencontrent les eaux chaudes.

Tout se passe comme si ces eaux freinaient les ascensions, et cela, en fonction de leur température. De même les espèces vivant en eau profonde qui auront trop de

chemin à parcourir n’atteindront pas la surface, car elles seront arrêtées par la température la plus élevée des couches supérieures ou bien thermocline.

-

Les eaux de surface présentent une densité d’organismes jeunes et élevés comparativement aux couches sous-jacentes, ce qui est normal puisque les couches superficielles sont celles où la production phytoplanctonique est la plus importante.

Cette observation laisse supposer que les fonctions de reproduction et l’apparition des premiers stades de développement de certains organismes pourraient influer sur la distribution verticale du zooplancton.

L’approche de la maturité sexuelle est suivie, soit par un enfoncement rapide dans les couches d’eaux profondes, soit par une ascension vers la surface suivant les exigences de chaque espèce.

Ces migrations verticales ont principalement un rôle alimentaire ; les animaux qui se nourrissent aux dépens de phytoplancton présentent une nette tendance à se localiser dans les eaux superficielles. Mais la répartition verticale en fonction de la présence de nourriture n’est évidemment pas limitée aux seuls animaux herbivores ; elles s'observent aussi parmi les organismes qui se nourrissent aux dépens de détritus