المحاضرة الحادية عشر: بين الأدب الورقي والأدب الرقمي

Section outline

-

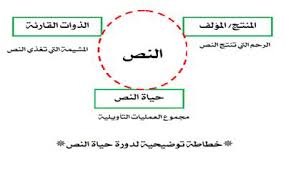

مرّ النص الأدبي عبر مسارات تطوره ووصوله إلى المتلقي بعدة مراحل انتقالية، وكل مرحلة كان لها أثرها في عملية إنتاج النص الأدبي، فهو لم يأت إلى الوجود كاملا ومتكاملا ولم تكن ظروف إنتاجه بمنأى عن السياقات التاريخية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن هذا فإن طريقه إلى المتلقي لم يكن يسيرا ولم يكن موحدا منذ بدايته إلى يومنا هذا وإنما هو خاضع للقنوات والوسائط التي يتيحها كل عصر، لهذا وقبل الحديث عن الفروقات بين الأدب الورقي والأدب الرقمي نحاول عرض مراحل تلقي الأدب عبر عصوره المختلفة.

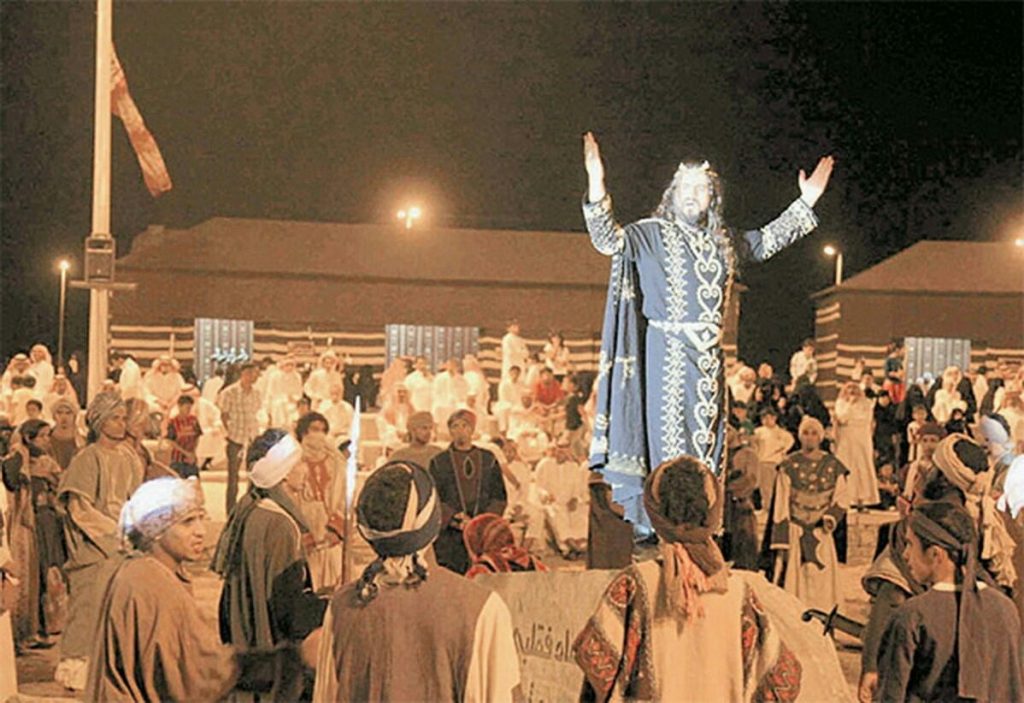

مرحلة الشفاهة:

عرف الشعر في العصر الجاهلي وتداولته الألسنة بالشفاهة والرواية كما كان معروفا في أسواق الجاهلية، وقد ساعدهم الشكل الشعري (الأوزان والقوافي) للقصيدة على حفظها في الصدور، وحتى مع دخول عصر الإسلامي ومعرفة ما يسمى بالكتابة بقي التمسك بتداول الشعر شفاهة إذ كانوا يرون "أن القديم هو الأصيل ولا أصيل غيره، وأن (المحدث) لا يمكن له أن يبلغ شأوه وكل ما يمكنه فعله هو تقليده والنسج على منواله، ولأن الذائقة العربية تعد الصوت أبرز المكونات الفنية، فإنها لم تستطع تقبل الكتابة بوصفها عنصرا فنيا، ولم تر فيها إلا وسيلة لتقييد العمل الأدبي وحفظه من الضياع، ورأى علماء القرن الأول الكتابة منافسا غير شريف للرواية والراوي، فحرّموها واحتقروها"[1]، من بينهم ابن سلام الجمحي الذي يقول في مقدمة كتابه طبقات فحول الشعراء: "في الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة في عربيته ولا غريب يستفاد ولا مثل يضرب ولا مدح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب مستطرف وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلماء وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفي"[2]، ففي نظره الصحفي لا يؤخذ بكلامه لأنه ليس محل ثقة، "وهذا الحكم الذي وضعه علماء عصر الرواية الشفوية ظل ساريا حتى وقت متأخر، ولقد أصبحت كلمة (صحفي) التي تطلق على الراوي الذي يعرف الكتابة شتيمة يتهرب منها العلماء"[3]

مرحلة الكتابة:

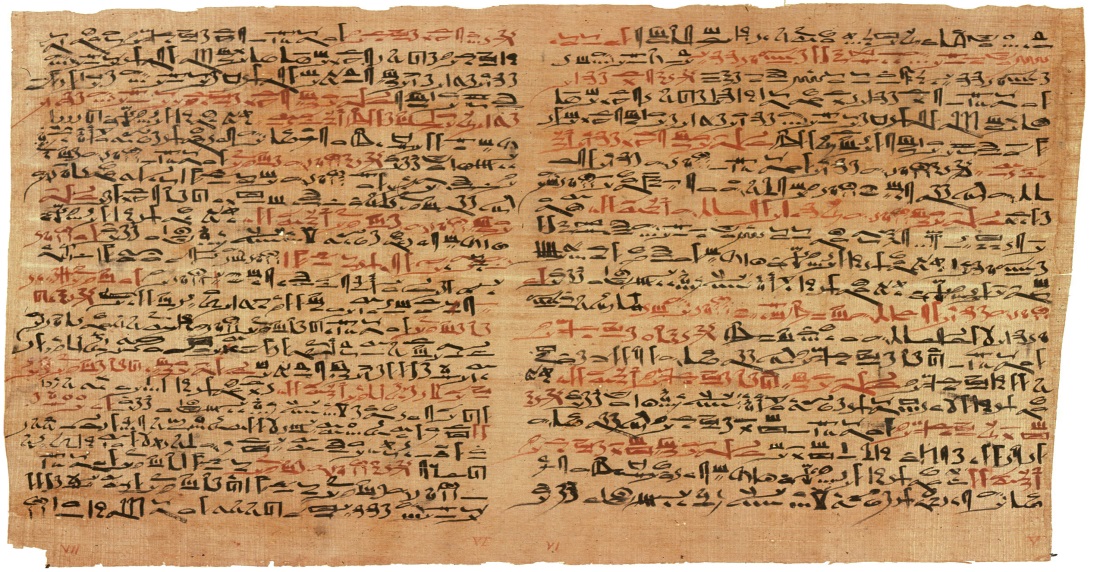

عرفت حياة الإنسان الكثير من التطورات التاريخية خاصة مع التداخل الذي عرفته مختلف الأجناس والأعراق والمجتمعات مما جعل عملية التفاهم فيما بينهم عملية عسيرة نوعا ما "ولذلك بذل قصارى جهده في إيجاد الوسيلة التي يستطيع عن طريقها التواصل والتفاهم مع تلك المجتمعات، ولذلك هداه التفكير إلى اختراع الكتابة التي من خلالها يستطيع أيضا الاحتفاظ بنتاجه الفكري وتراثه الثقافي والعلمي من الضياع والاندثار. وقد مرّت الكتابة بعدّة مراحل زمنية قبل أنْ تبلغ القبول والسهولة في الاستخدام"[4]

يعود تاريخ اكتشاف الكتابة إلى ما يقارب 1200 سنة قبل الميلاد، حين عمل الإنسان البدائي على تدوين أفكاره وإبداعاته على الصخور والألواح الطينية والجلود وأوراق البردي، وغيرها من الوسائل، واستمر ذلك إلى غاية نهاية القرن الخامس عشر أين تم اختراع المطابع، وظهرة ما يسمى بصناعة الكتاب الورقي التي أخذت بعدا تجاريا

اشتقت لفظة Paper (الورق) من لفظة Papyrus (البردي) ومن اسم مدينة جبيل Byblos, وهي الميناء الفينيقي الذي أصبح فيما بعد مركزاً لتصدير البردي، اشتق الإغريق لفظ Biblion وهو اسم الكتاب في لغتهم. ومن كلمة Biblion هذه نشأت كلمة Bible ومعناها الكتاب المقدس. وحوالي العام 400 للميلاد حل الرق Parchment وكان يعد من جلود الحيوانات محل البردي, واتخذ الكتاب شكله الحاضر ذا الصفحات المطوية المضموم بعضها إلى بعض.[5] وفي القرن الثامن للميلاد شرع العرب يستخدمون الورق الذي ابتكره الصينيون عام 105 للميلاد بدلاً من الرق ( الجلود ) بعد فتح مدينة سمرقنـد حيث أسسوا مصنعاً لصناعة الورق عام 751م، ومع اكتساح الورق العالم الإسلامي تطور فن الكتابة وأصبح شائعا بشكل كبير.

وفي هذا السياق يؤكد محمد سناجلة بأن "الفضل يعود إلى الصينيين في اختراع مادة الورق الذي أنتجوه ابتداءً من القرن الأول بعد المسيح، وذلك انطلاقاً من سيقان نبات الخيزران (البامبو) المجوفة والخرق البالية أو شباك الصيد. كانت هذه المواد تدق، بعد أنْ تغسل وتفقد ألوانها، في مطاحن خاصة حتى تتحول إلى عجينة طرية فتضاف إليها كمية من الماء حتى تصبح شبيهة بسائل الصابون، وبعد أنْ يصفَّى الخليط تؤخذ الألياف المتماسكة المتبقية بعناية لتنشر فوق لوح مسطح لتجففه حرارة الشمس. وبعد التجفيف يمكن صقل فرخ الورق المحصل عليه بعد ذلك بواسطة خليط من النشا والدقيق ويجفف من جديد. وهكذا يحصل على ورق قابل للاستعمال"[6]

تشير العديد من الدراسات التاريخية التي أنه عندما فتح المسلمون سمرقند سنة 751م وطردوا منها الجيوش الصينية أسروا عدداً كبيراً من الصينيين كان من بينهم صنَّاع الورق الذين أطلعوا العرب على أسرار هذه الصناعة، فأدخلها العباسيون إلى بغداد. ومن هناك انتقلت إلى الجزيرة العربية ثمّ إلى اليمن وسوريا ومصر والمغرب العربي والأندلس التي انتشرت عبرها في فرنسا وصقلية وإيطاليا انطلاقاً من القرن الثاني عشر الميلادي، أمّا في المغرب فإنّ الإقبال على الورق كان كبيراً جدّاً لدرجة أنّ بعض الوثائق المخطوطة تبرز أنّ مدينة فاس وحدها كانت تضم في عهد السلطان المرابطي يوسف بن تاشفين مائة وأربعة معامل. أمّا في عهد السلطان الموحدي يعقوب المنصور وابنه محمد الناصر (القرن الثاني عشر الميلادي) فقد كانت هذه المدينة تحوي ما يناهز أربعمائة معمل لإنتاج الورق. وقد كانت الأندلس المسلمة أيام الموحدين أهم طريق عبرت منه صناعة الورق إلى أوروبا كما تشهد بذلك نصوص الجغرافي المغربي الشريف الإدريسي[7]

هكذا إذن كانت تطورات عصر الكتابة التي بدأت من الكتابة على الحجر إلى أكتاف الإبل إلى استخدام الرق إلى اكتشاف صناعة الورق، ثم التطورات الهائلة التي حدثت فيها، رحلة تاريخ وتطور عبر العصور، وها نحن الآن ندخل في عصر جديد ورحلة تطور أخرى للجنس البشري تستدعي وجود شكل جديد للكتاب والكتابة[8]، وقد شهدت كل هذه التطورات حضور النص الأدبي الذي يعكس إبداع وثقافة الإنسان في كل مرحلة من هذه المراحل.

لا يخفى على أحد من الدارسين أننا اليوم نعيش على عتبة تفصل بين عصرين مختلفين أيما اختلاف (العصر الورقي والعصر الرقمي)، مما يستدعي مراجعة معتقداتنا المعرفية، حيث "فرضت التقنيات الحديثة على الكاتب والقارئ وسائلها الجديدة للتدوين والاتصال والبحث والتدريس التي تختلف عن كل الوسائل المعتادة، فقديما كان الكتاب وكانت الصحيفة من ورق تحمل القارئ إلى عالم الأفكار وتصل بينه وبين العالم والباحث والشاعر والأديب، كاتب القصة أو المقال دون كبير اهتمام بالفاصل الزمني إلى في حالة الصحيفة التي تحمل الأخبار، اما الآن فهو أمام آلة تحمل له الصورة والصوت، إضافة للنص المكتوب، ويشهد ظهور نوع من الأمية عند الفئة المتعلمة من شعوب العالم الثالث سماها الباحثون بالفجوة الرقمية التي مازالت تتسع كل يوم، لقد أصبح اليوم بالإمكان وخلال وقت قصير أن ينشر الأديب عمله الأدبي ويقرأه كل مهتم بالأدب وفي أي مكان في العالم[9]

إن دخول العصر الرقمي يمتلك من الأهمية مالم يبلغه اكتشاف الكتابة منذ ثلاثة آلاف سنة، وربما "سيتجاور الكتاب الورقي المطبوع مع الكتاب الإلكتروني لمدّة من الزمن قد لا تتجاوز العشرين أو الثلاثين عاماً القادمة ولكن في النهاية لن يبقى سوى ابن العصر وناقل معناه وسيذهب الكتاب الورقي إلى متاحف التاريخ"[10]، وسينظر إليه كما ننظر نحن اليوم إلى النقوش الموجودة في الكهوف والأحجار.

وهذا الطرح يؤكده محمد سناجلة كتابه رواية الواقعية الرقمية حيث يقول: "إنّ عصر الثورة الرقمية هو نهضة جديدة وحضارة جديدة وأصبح التطور في الأدوات أكبر من التطور في المفاهيم والنظريات، لذا بدأ الإنسان يضع سيناريوهات للمستقبل ويتخيله بما في ذلك من ممكن وغير ممكن. فقد انتصر الحديث على القديم. وأصبح الخيال المعرفي سابقاً للخيال السلفي وما كان غير ممكن صار ممكناً وما كان مستحيلاً صار احتمالاً "[11]

إن استحداث هذه الثورة الرقمية فعّل في عملية التواصل ودفع بها أشواطا غير مسبقة، بفضل ما تتيحه الوسائط التكنولوجية(الأنترنيت)، مما جعل المجتمعات على اختلافها تتفاعل مع بعضها البعض كأنها في قرية صغيرة، ولاشك أن الأدب باعتباره فاعلية اجتماعية قد استجاب لهذه التغيرات التي حكمت العلاقات البشرية _ مرتبطة بحركة العولمة التي اجتاحت العالم _ فظهر ما يعرف بالأدب التفاعلي أو الرقمي؛ حيث إن ما أنتجته التكنولوجيا الرقمية هو إحدى تجليات مرحلة ما بعد الحداثة (Post modernism) التي عكست علاقة الاحتواء بين الفكر والتقنية، مما حتم على الأدب أن يغير من طرائق التلقي وأنماط التذوق والأسس الجمالية للفنون، لذا يرى سعيد يقطين "أن هذا الأدب الرقمي هو من جهة سليل الممارسة الإنسانية، ومن جهة ثانية بداية ممارسة أدبية جديدة، ليس فقط لأنه يوظف وسائط جديدة مغايرة لما كان سائدا، ولكن لأنه ينفتح في إنتاجه وتلقيه على علامات غير لفظية، بجعله إياها قابلة لأن تندرج في بنيته التنظيمية الكبرى، وتصبح بذلك بنيات يتفاعل معها مشكلا بذلك نصا متعدد العلامات"[12]

الفرق بين الأدب الورقي والأدب الرقمي:

ü اتساع رقعة الكتاب الأدبية من حيث عدد المشاركين الذي تضاعف بازدياد عدد المواقع الإلكترونية قياسا بعدد لصحف الورقية وعدد المطابع

ü اتساع حجم القراء والمتلقين، والذي يتجاوز بأضعاف عدد من كانوا يقرؤون الصحف والمجلات والكتب المطبوعة

ü ازدياد حجم التفاعل بين المرسل والمتلقي في إطار الموقع الإلكتروني، فمن ناحية التحديث المستمر باستخدام الشريط الضوئي، ما يجعل من دورة إنتاج الصحيفة الرقمية أو الموقع الإلكتروني دورة مستمرة في الزمن، الذي يسم المطبوعة الورقية ويميزها سواء كانت يومية أو أسبوعية أو غير ذلك، ومن ناحية أخرى نجد الاتصال بين المرسل والمتلقي الفوري، حيث يمكن أن يرفق أي نص أو مقال بردود أو تعليقات فورية، وفي كل لحظة، وعلى مدار الوقت، بعد أن كانت الصحف الورقية تتلقى ردود القراء عبر البريد خلال أيام وأسابيع.

ü يتم في الكتابة الأدبية الرقمية تجاوز الحدود الجغرافية، فعلى الصعيد العربي مثلا كانت حواجز الجغرافيا- رغم وحدة اللغة والثقافة- تحول دون تداول المطبوعات الورقية لأسباب أمنية وسياسية، لتتأخر في الوصول بسبب حدود الجغرافيا، أما المواقع الإلكترونية- الإعلامية والثقافية- فتأخذ صفة قومية من طبيعة من يكتبون أو يشاركون في تحريرها ومن يقرؤونها أو يتابعونها.

ü طبيعة النصوص الأدبية المكتوبة أو المتداولة في المواقع الإلكترونية باتت نصوصا مفتوحة بامتياز، فلا يمكن الآن بث خبر على سبيل المثال، دون أن يجد على الفور من يؤكده أو من ينفيه، وكذلك يمكن القول بأن سطوة المؤلف المتمثلة فيما يحصل عليه من امتياز على القارئ قد تضاءلت إلى حدود قصوى، لأنه بات بمقدور كل من يشاء أن يكتب أو يرسل وهو جالس في بيته، كما أن المتلقي قد تجاوز حدود الأدب في أن يتلقى ولا يقو سوى على الاختيار بين كاتب وآخر بل هو يدخل على خط الكتابة بالتعليق والرد والتقييم الفوري

ü أصبح بمقدور النص الأدبي الرقمي أن يستخدم المزيد من التأشير والتوضيح المعرفي، المرفقات البصرية والسمعية بأكثر مما كان يمكن للنص الأدبي الورقي، فقد أضيفت هنا إمكانية إضافة السمعي- أي المؤثرات الصوتية- وكذلك إمكانية أن يكون البصري متحركا وليس مجرد صورة ثابتة.

ü توفر إمكانية إحالة النص الأدبي الرقمي إلى الموضوعات ذات الصلة على الفور دون مجرد إثباتها كمراجع وحسب، من خلال الروابط التي تنقل خط القراءة من مستوى لآخر، ومن ثم العودة إليه كما يشاء القارئ[13]

[1] ثائر عبد المجيد العذاري، الأدب الرقمي والوعي الجمالي العربي، مجلة آداب الفراهيدي، ع2، 2010، 79.

[2] محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، دت، دط، ج1، ص4.

[3] ينظر، جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1998، ج1، ص135.

[4] محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية، ص172.

[5] المرجع نفسه، ص 173.

[6] محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية ، ص177

[7] المرجع نفسه، ص 178.

[8] محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية، ص 181.

[9] أنيس حجار، الأدب الرقمي.

[10] محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية، ص 200.

[11] ا المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

[12] سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، ص192.

[13] رجب أبو سرية، الكتابة بين عصرين.

-

المراحل الانتقالية في الأدب، حياة النص، الذات القارئة، الشفاهة، الكتابة، الرقمنة،

-