المحور الخامس: القانون الدولي الانساني

Résumé de section

-

المحور الخامس: القانون الدولي الإنساني:

القانون الدولي الإنساني: هو مجموعة القواعد العرفية والمكتوبة التي تهدف في حالة النزاع المسلح لحماية الأشخاص المتضررين لما ينجر عن ذلك النزاع من آلام وأضرار، كما يهدف لحماية الممتلكات التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية والمجهود الحربي.

القانون الدولي الانساني لا يسعى لوقف اندلاع الحروب ولا يستطيع ذلك، لكنه يسعى في حال اندلاع الحرب للحد من آثارها المدمرة، من خلال جملة من القوانين والإجراءات.

تعريف القانون الدولي الإنساني:

وردت تعاريف كثيرة بخصوص القانون الدولي الإنساني، فقد عُرف بأنه مجموعة المبادئ والأحكام المنظمة للوسائل والطرق الخاصة بالحرب بالإضافة إلى الحماية للسكان والمدنيين والمرضى والمصابين من المقاتلين وأسرى الحرب[1].

كما عرفه البعض بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى اتفاقيات وأعراف دولية مخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية والتي تحد لاعتبارات إنسانية من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب ووسائل في القتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات التي تتضرر من جراء النزاع.

فالقانون الدولي الإنساني هو أحد فروع القانون الدولي العام الحديثة، يهدف هذا القانون إلى حماية الإنسان في ظرف طارئ، هو ظرف النزاع المسلح.

لقد تبنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعريفاً للقانون الدولي الإنساني، اعتبرت فيه أن هذا القانون يتكون من مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات والأعراف، التي تهدف بشكل خاص إلى تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية، أو غير الدولية والتي تقيَّد لأسباب إنسانية، حق أطراف النزاع في استخدام أساليب الحرب وطرقها، أو تحمي الأشخاص والأملاك المعرضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا لأخطار النزاع.

ويرجع مصطلح القانون الدولي الانساني إلى القانوني السويسري المعروف ماكس هوبر Max Huber والذي شغل منصب رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر سابقا 1928-1944، ويتم تداوله بين العديد من الفقهاء ومصطلح رسمي على الصعيد الدولي.

نشأة القانون الدولي الإنساني:

يٌعد المصطلح قديم وجديد، خاصة في الحضارات المرتبطة بالأديان السماوية، حيث نتلمَّس قواعده ومبادئ في الحضارات.

والجدير بالذكر أن كتابات المفكرين وآرائهم كانت الدافع الأساسي لظهور القانون الدولي الإنساني الحديث، وخصوصا مفكري عصر التنوير منهم: جان جاك روسو وفاتيل، كما ذهب إلى ذلك الأستاذ ستانيسلاف نهليك في كتابه: عرض موجز للقانون الدولي الإنساني[2].

وظهرت قواعد هذا القانون أيضا، في مؤلفات الكُتاب المسيحين من دعاة الرحمة وتجنب القسوة أمثال " فيتوريا وسواريز" الذين دعوا الى التخفيف من وحشية الحروب، واتباع الرأفة والرفق بما أدخلوه من نظم دينية على الحرب مثل صلح الرب وهدنة الرب، وخلال حرب الثلاثين عام التي اجتاحت أوروبا 1618-1648 بين الدول الكاثوليكية والدول البروتستانتية ظهر الفقيه "هوجو جروشيوسHugo Grotius (1583-1645)" بمؤلفة المعروف قوانين الحرب والسلام، حيث دعا على إثر هذه الحرب إلى ضبط سلوك المتحاربين، حيث دعا فيه إلى عدم قتل المهزوم إلا في الحالات الاستثنائية، وأنه لا يجوز تدمير الملكية إلا لأسباب عسكرية ضرورية[3].

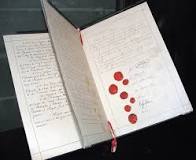

لكن تدوين هذه القوانين ومحاولة اصباغ الالزام عليها جاء متأخرا، حيث تعود بدايات تدوينه لمعركة سولفرينو لمبارديا Solférino Lombardie (24جوان1859)وهي مدينة شمال إيطاليا، حصلت فيها معركة بين الجيش الفرنسي بقيادة "نابليون الثالث" والجيش النمساوي بقيادة "ما كسيمليان الأول Maximilien 1er" عام 1859 انتهت إلى انتصار الجيش الفرنسي ( وقد دون مآسيها السويسري "هنري دونان"، في مذكراته التي سُميت بـ:" تذكار سولفرينو"، الذي قام بنشره سنة 1962، وفي عام 1863 تشكلت لجنة خيرية عرفت باسم جمعية جنيف للمنفعة العامة وهي لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء مهمتهم تحويل أفكار دونان إلى واقع ملموس، وأعضائها هم "غوستاف موانييهGustave Moynier"، "هيوم هنري دوفورHume Henri Dufur"، "لوي أبياLouis Appia" "تيودور مونوارThéodore Maunoir" إضافة إلى دونانJean Henri Dunant نفسه"، أنشأت هذه اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى، التي تحولت فيما بعد إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي استطاعت عام 1864 عقد مؤتمر دولي في جنيف لتحسين حال الجرحى في ميادين القتال واحترام الفرق الطبية وعدم الاعتداء من طرفي الصراع.

فالقانون الدولي الانساني مرة بعدة مراحل تطور على الصعيد الدولي ابتداء بوجود أعارف دولية تتضمن مبادئه وتطور إلى وجود قواعد دولية اتفاقية تتضمن هذه المبادئ؛ وكانت الاتفاقية الأولى قد تمت المصادقة عليها عام 1864 بعد إعدادها من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر والتي تأسست عام 1863، والتي تبنت مهمة الاعداد لما يعرف بالقانون الدولي الانساني، وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية كانت تمثل نقلة مهمة في مجال هذا القانون ونقطة البداية للجزء الاتفاقي المكتوب فيه، فان هذه الاتفاقية كان يشوبها الكثير من النقص الامر الذي دفع إلى تعديلها عدة مارت في الأعوام 1906 و1929، اذ تم اعتماد اتفاقيات جنيف لتحسين مصير ضحايا الحرب[4].

ومن جهة أخرى فإن اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 والتي تمت م ارجعها عام 1907 جعلت مبادئ جنيف مواكبة للحرب البحرية، وبعد الحرب العالمية الثانية ونظرا للمآسي الكبيرة التي لحقت بالبشر من عسكريين ومدنيين من جراء تلك الحرب.

تم في عام 1949 إبرام اتفاقية جنيف الرابعة وهدفها تحديد وضع السكان المدنيين زمن الحرب، وفضلاً عن ما تقدم فقد كان هناك ضرورة كبيرة لتحسين اوضاع الاتفاقيات السابقة فأقرت الاتفاقية الاولى المتعلقة بحماية الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان، والاتفاقية الثانية المتعلقة بالجرحى والمرضى والغرقى للقوات البحرية، والاتفاقية الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، ولكن وبسبب استمرار المآسي الانسانية والحروب التي نشبت بعد عام 1949 تواصل البحث عن حلول جديدة ل تفادي هذا الواقع، وتمخض عن ذلك ايجاد البروتوكولين ) الاول والثاني ( لعام 1977 ، كإضافة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 ، حيث جاء البروتوكول الأول كتدعيم للمبادئ الانسانية التي جاءت به اتفاقيات جنيف وخاصة للمفقودين والجرحى والمرضى؛ أما الثانية فقد حدد ودعم الحماية الدولية لضحايا النزاعات غير الدولية.

كما جاءت اتفاقية عام 1980 بشأن بعض الأسلحة التقليدية وبرتوكولاتها الأربعة ثم اتفاقية عام 1993 بشأن الأسلحة الكيمياوية، ومعاهدة أوتاوا لعام 1997 بشأن الالغام المضادة للأفراد، والبروتوكول الاختياري لعام 2000 المتصل بالاتفاقية الخاصة بحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.

- مصادر القانون الدولي الإنساني[5]:

باعتبار القانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون الدولي العام، فإن مصادره هي نفس مصادر هذا الأخير، أي أن مصادره هي المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون، كما يمكن إضافة قرارات المنظمات الدولية وآراء كبار الفقهاء واجتهادات المحاكم، كمصادر احتياطية.

أولا: العرف:

العرف الدولي الملزم هو: مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ في المجتمع الدولي، بسبب تكرار الدول لها مدة طويلة، وبسبب التزام الدول بها في تصرفاتها، واعتقادها بأن هذه القواعد تتصف بالإلزام القانوني.

ويشكل العرف مصدرا أساسي من مصادر القانون الدولي الإنساني إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي قننت القواعد التي تنظم النزاعات المسلحة، وهو ما أكدته القاعدة الشهيرة والمعروفة في القانون الدولي الإنساني بقاعدة مارتينز.

وقد وضع هذه القاعدة السير فردريك دي ما رتينز(Friedrich Vo Martens) الروسي الأصل في عام 1899 في اتفاقية لاهاي الثانية الخاصة بالحرب البرية لعام 1899 في الفقرة 3 من مقدمتها[6]، ثم أعيد التأكيد عليها في اتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة بالحرب البرية عام1907 في الفقرة السابعة من مقدمتها التي نصت على ما يلي: "في الحالات التي لا تشملها أحكام الاتفاقية التي تم عقدها، يظل السكان المدنيون والمقاتلون تحت حماية وسلطان مبادئ قانون الأمم كما جاءت في الأعراف التي استقر عليها الحال بين الشعوب المتمدنة وقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام، والحالات التي لم تكن الاتفاقية تشملها وينطبق عليها حكم العرف هي حالة ما إذا كان أحد الأطراف المتحاربة ليس طرفاً سامياً فيهذه الاتفاقية والحالة الثانية هي حالة ما إذا كانت هناك مسائل جديدة غير محكومة بقواعد الاتفاقية وتخرج عن إطارها فهنا كان حكم العرف هو المنطبق عليها وسواء كان الطرفان المتحاربان أطرافا في الاتفاقية أم لا.

إذن العرف هو مصدر أساسي للقانون الدولي الإنساني، وهو ملزم للدول سواء شاركت في تكوينه أم لا، وسواء كانت هذه الدول موجودة وقت نشوئه أم لا، أما الطريقة التي يثبت فيها وجود العرف فانه يكون بالنظر إلى ما تسلكه الدول في تصرفاتها في أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، وبالنظر إلى مشاريع الاتفاقيات التي لم توضع موضع التنفيذ بل حتى الاتفاقيات الدولية النافذة يمكن الوقوف على القواعد العرفية ذلك لأن هذه الاتفاقيات قد تأتي في بعض أو معظم قواعدها تدوين الاعراف الدولية.

وهنا تكون قواعد هذه الاتفاقيات وخاصة تلك العرفية منها ملزمة حتى للدول الغير أطراف في الاتفاقية، والسبب في أن قواعد هذه الاتفاقيات كلها أو البعض منها هي عبارة عن تقنين لأعراف دولية سائدة، وبالتالي التزام الدول غير الأطراف بهذه القواعد إنما هو التزامها بقواعد عرفية كرستها هذه الاتفاقيات.

والعرف الدولي شأنه شأن العرف في القانون الداخلي يتكون من عنصرين هما[7]:

أولا: العنصر المادي: وهو التكرار والعادة، أي تكرار بعض الوقائع بشكل دائم ومستمر وعام. ثانيا: العنصر المعنوي: وهو اقتناع الدول بضرورة هذا العرف، وإيمانها بأن إتباعه والسير بمقتضاه يعتبر واجب.

وكما هو معلوم أن أكثر قواعد القانون الدولي الإنساني المكتوب أو المقتن، كانت في البداية قواعد عرفية، وإقرارها من قبل الدول على شكل معاهدات واتفاقيات دولية، وأحياناً تأتي الاتفاقيات الدولية بقواعد جديدة غير متعارف عليها في نطاق النزاعات المسلحة، خصوصاً مع تطور أساليب وفنون الحرب، لكن تكرارها وإتباعها من قبل الدول الأطراف في الاتفاقيات، يحوَّلها إلى قانون عرفي دولي، يطبق هذا القانون على جميع أعضاء المجتمع الدولي، الأطراف وغير الأطراف في الاتفاقيات الدولية، خصوصاً إذا علمنا أن الدول ليست جميعها أطراف في هذه الاتفاقيات، فالبروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 لم تنضم إليه حتى عام 2005 إلاّ 162 دولة، وخمس دول وقعت ولم تصادق عليه، وكذلك البروتوكول الثاني: انضمت إليه 141 دولة وأربع دول وقعت ولم تصادق عليه.

وقد تم الاعتراف بالعرف كمصدر من مصادر القانون الدولي الإنساني يمكن الرجوع إليه عند عدم وجود نص في الاتفاقيات الدولية للحالات التي تواجه الدول، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى والثانية من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، حيث جاء فيها: يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها هذا الملحق "البروتوكول" أو أي اتفاق دولي آخر تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما أستقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.

ثانيا: الاتفاقيات الدولية:

إن منتصف القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1864 هو تاريخ ميلاد أوّل اتفاقية دولية لحماية ضحايا الحروب وبشكل خاص المرضى والجرحى، متعددة الأطراف، واتفق لاحقاً بأنها تمثل تأريخ ولادة القانون الدولي الإنساني المقنن في اتفاقيات دولية، وقبل ذلك التاريخ كانت هناك الاتفاقيات الثنائية ومنها الاتفاقيات الثنائية التي كان القادة الإسبان يعقدونها منع الطرف الآخر في الحرب، وكانت تتضمن أحكاماً تتعلق بمعالجة الجرحى والمرضى ومعاملة الأطباء والجرحى الذين يعتنون بهم، وأقدم هذه الاتفاقات هو اتفاق التسليم الذي عقده" ألكسندر فرناز Alexandre Farnèse" بعد تسليم "تورنايTournai" عام 1581[8]، وتضمن منح عفو عام عن المدافعين، مع منح القادة والضباط سواء من الأجانب أو رعايا البلد أو من الحملة، أو القصر، إمكانية الانسحاب حاملين شارات رتبهم على أكتافهم وأسلحتهم موقدة الفتيل، حاملين معلقاتهم التي يستطيعون أخذها، ويتمتع بهذه الامتيازات الجرحى والمرضى زملاؤهم بعد شفائهم، ومنها أيضا اتفاق الهدنة المعقود بين المركز الإسباني "دي سانتا كروز" والحاكم الفرنسي " لتوارس"، الذي نص على تحديد منطقة "ميرابلو" لكي يتم إرسال الجرحى والمرضى إليها للعناية بهم من الفرنسيين.

ومن الأمثلة أيضا الاتفاقية الثنائية التي عقدت بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في 1785، التي اشترطت أنه في حالة الحرب، فإن القوانين يجب ألا تخص فقط لأمر النساء والأطفال بل يجب إفساح المجال للعلماء وزارع الأراضي والصناع وأصحاب المصانع وجميع الأشخاص الآخرين الذين تعد وظائفهم ضرورية لبقاء الجنس البشري ومنفعته، ويجنب إفساح المجال لهم بالاستمرار بأعمالهم، والسماح للتجار بالبقاء لمدة تسعة أشهر لجمع ديونهم وتصفية أعمالهم، والسماح للس فن التجارية بالمرور لتأمين حصول الأفراد على احتياجاتهم.

وهناك أيضا الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى عام 1813 المتعلق بتبادل الأسرى وكيفية معاملتهم، واتفاق "تروخيليو" المبرم بين "سيمون بوليفار" الكولومبي والقائد الإسباني عام 1820، بمناسبة الحرب التي كانت قائمة بين الكولومبيين ضد إسبانيا للاستقلال، تم فيه التعبير عن المعاملة غير التمييزية للجرحى من قبل الطرفين.

ويقسم القانون الدولي الإنساني أو كما يسميه البعض قانون الحرب في نطاق هذا المصدر من مصادره إلى قسمين الأول لاهاي، والثاني قانون جنيف.

قانون لاهاي: وضعت أسس هذا القانون في مؤتمري لاهاي للسلام في عامي 1899-1907، حيث أبرُمت عدة اتفاقيات لتحديد واجبات وحقوق الدول في إدارة العمليات الحربية وأيضاً الحد من حرية الدول في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو، مع الأخذ بعين الاعتبار الأجزاء التي نُقلت من هذا القانون في عامي 1929-1949 إلى قانون جنيف، والخاصة بالوضع القانوني لأسرى الحرب، والوضع القانوني للجرحى والمرضى والغرقى في العمليات الحربية البحرية، والوضع القانوني للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

ويدخل في نطاق هذا القانون بعض الاتفاقيات التي لا تحمل اسم العاصمة الهولندية لاهاي مثل إعلان سان بطرسبرغ لعام 1868 الذي يحظر استعمال الرصاص المتفجر وبروتوكول جنيف لعام 1925 بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب، واتفاقية جنيف لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والبروتوكول الأول جنيف عام 1980 بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها، والبروتوكول الثاني لعام 1996

المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى*، والبروتوكول الثالث لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة، والبروتوكول الرابع لعام 1995 بشأن أسلحة الليزر المعمية، وأخيرا اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها لعام 1997.

قانون جنيف: وهو يهدف إلى حماية العسكريين العاجزين عن القتال، أي اللذين أصبحوا خارج العمليات الحربية أو ألقوا السلاح كالجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب، وأيضاً حماية الأشخاص اللذين لا يشتركون في العمليات الحربية، أي المدنيين كالنساء والأطفال والشيوخ، وهو يتألف من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، والتي تم وضعها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهودها المستمرة لتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تم تبني هذه الاتفاقيات وهي كالتالي:

الاتفاقية الأولى: لتحسين حال المرضى والجرحى بالقوات المسلحة في الميدان.

الاتفاقية الثانية: لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.

الاتفاقية الثالثة: بشأن معاملة أسرى الحرب.

الاتفاقية الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

بعد ذلك تم وضع البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 لتطوير قواعد اتفاقيات جنيف لعام 1949 واستكمال النقص الموجود فيها وسد الثغرات وهما كالتالي:

البروتوكول الأول: يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.

البروتوكول الثاني: يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

ثالثا: المبادئ العامة للقانون:

إلى جانب الاتفاقيات الدولية المكونة للقانون الدولي الإنساني والأعراف المستقر عليها التي وضعت التزامات عديدة على عاتق الدول، توجد هناك جملة من المبادئ القانونية يستند إليها هذا القانون، بعض من هذه المبادئ يتم استنباطها من سياق النص القانوني لأنها تعبر عن جوهر القانون، وبعض منها تمت صياغتها بشكل صريح فني الاتفاقيات الدولية، وأخرى انبثقت من الأعراف الدولية[9].

وهذه المبادئ القواعد التي تسود في القوانين الوطنية، وخصوصاً الأنظمة الرئيسة في العالم، حيث تسود في هذه الأنظمة قواعد متشابهة تتعلق مثلا استقلال الدول وعدم التدخل بشؤونها، وكذلك حق تقرير المصير وغير ذلك من المبادئ.

رابعا: قرارات المنظمات الدولية:

يمكن أن نضيف أيضاً: قرارات المنظمات الدولية، كمصدر احتياطي من مصادر القانون الدولي الإنساني وإن كان هناك اختلاف في مدى إلزامية قرارات المنظمات الدولية.

حيث أن بعض المنظمات الدولية تملك إصدار قرارات ملزمة بهذا الشأن، باعتباره الجهاز الموكل إليه مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك في نطاق نظام الأمن الجماعي، بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق.

أما القرارات الصادرة عن المنظمات الأخرى فغالباً ما تكون لها صفة التوصيات، ولكن إذا تكررت هذه التوصيات في نفس الموضوع لأكثر من مرة، فإنه من الممكن أن تتحول إلى قاعدة عرفية ملزمة، ولكنها هنا تستمد إلزاميتها من كونها قاعدة عرفية وليست توصية صادرة عن منظمة دولية.

خامسا: الفقه[10]:

يمكن أن تشكل آراء كبار فقهاء القانون الدولي الإنساني، وكتاباتهم، مصد اًر احتياطياً من مصادر القانون الدولي الإنساني، وذلك عن طريق الكشف عن الثغرات والنواقص في الاتفاقيات ذات الصلة، ولفت أنظار الدول إليها، وحثها على تبنيها في اتفاقيات دولية.

فدراسة الفقهاء لنصوص الاتفاقيات، وتفسيرها، وانتقادها غالباً ما يؤثر على الرأي العام الوطني والدولي، ويحرض الحكومات على تبني آرائهم، وقد تعمل بهذا الاتجاه دول أخرى مما يؤدي إلى التكرار على تبني آرائهم، وقد تعمل بهذا الاتجاه دول أخرى مما يؤدي إلى تكرار، وهذا التكرار ينقلب إلى عرف والعرف إلى قاعدة قانونية.

[1] محمد يعقوب عبد الرحمان، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى 2004، ص 82 ،83.

[2] ستانيسلاف أ.نهليك، القانون الدولي الإنساني: حقوق الانسان-قوانين وتشريعات: منظمة العفو الدولية، سويسرا: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1984ـ، ص42.

[3] نصر جمال، التدخل العسكري الإنساني في ظل الأحادية القطبية، دراسة في المفهوم والظاهرة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2010-2011، ص87.

[4] عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، النظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام، دار دجلة، المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الأولى 2009، ص 173.

[5] حسب المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، لمزيد من المعلومات الاطلاع على الرابط التالي: https://www.icj-cij.org/ar

[6] بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبادئ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، 2009، ص90.

[7] حسب المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، لمزيد من المعلومات الاطلاع على الرابط التالي: https://www.icj-cij.org/ar

[8] عمران عبد السلام الصفرارني، مجلس الأمن و حق التدخل لفرض احترام حقوق الإنسان (دراسة قانونية) منشورات جامعة قار يونس، دون ذكر البلد، الطبعة الأولى 2008، ص 55.

* الأسلحة التقليدية البرتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، البروتوكول الثاني في 03 ماي 1996 حسب المادة 03.

[9] يوسفي عبد الهادي، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفقا لميثاق هيئة الأمم المتحدة، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 2010-2011، ص 64 .

[10] حسب المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، لمزيد من المعلومات الاطلاع على الرابط التالي: https://www.icj-cij.org/ar

-

مصادر القانون الدولي الانساني هما

- العرف

- الاتفاقيات الدولية

- المبادئ العامة للقانون.

- قرارات منظمات دولية.

-

اتفاقية جنيف هي مجموعة من أربع اتفاقيات دولية تمت الأولى منها في 1864م وآخرها في عام 1949م تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره.

- اتفاقية جنيف 1949 في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.