القاعدة القانونية

Résumé de section

-

-

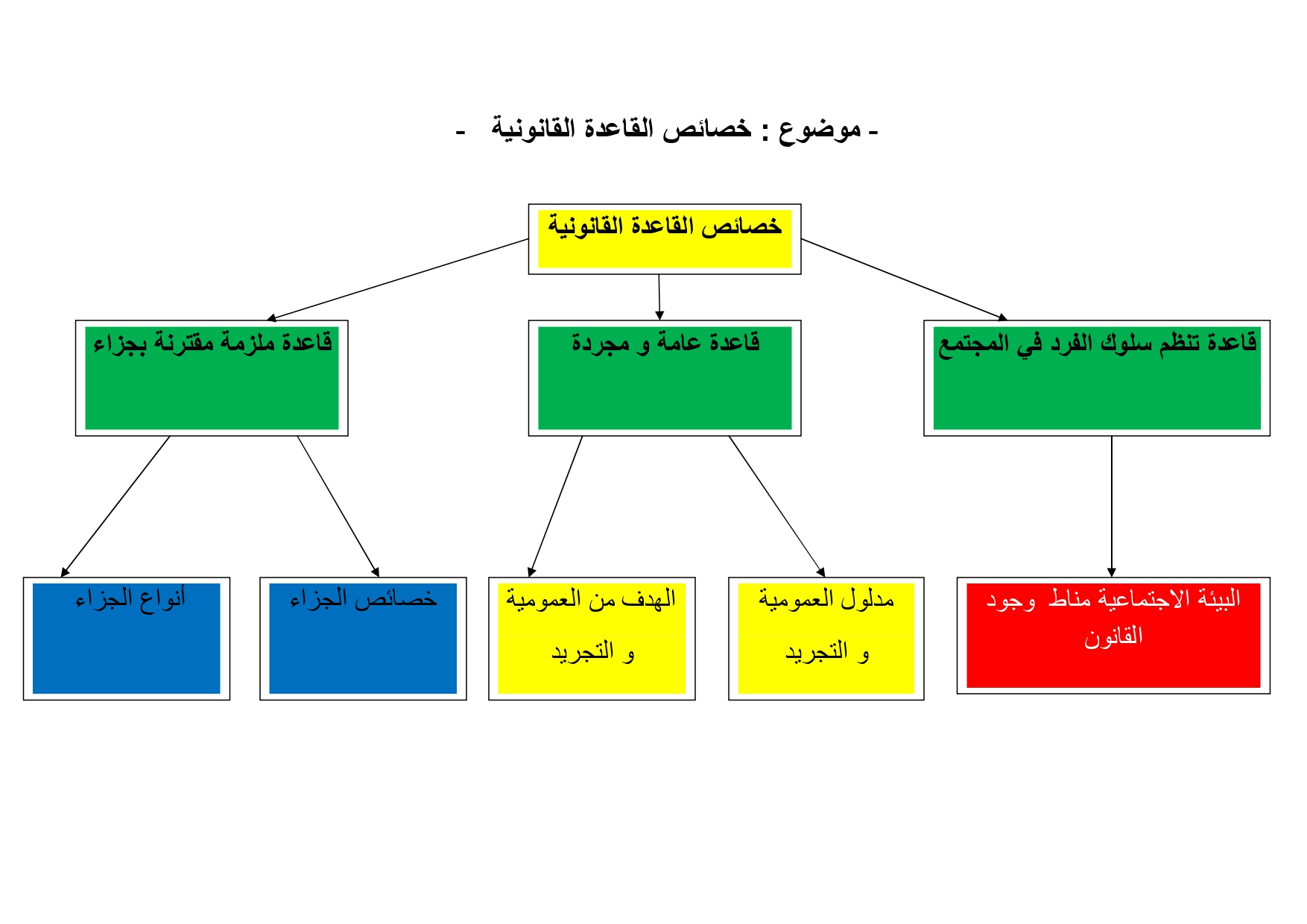

ثانيا:خصائص القاعدة القانونية

يتحدد الهدف من تبيان خصائص القاعدة القانونية في إمكانية التعرف عليها وإبراز ما يميزها عن باقي القواعد الأخرى التي تشكل نظاما قانونيا يحكم سلوك الأشخاص في المجتمع من الناحية الأكاديمية و العملية وقد سبق القول أن التعريف الراجح للقانون بأنه مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، و التي تقترن بجزاء تسهر على تنفيذه السلطة العامة صاحبة الإختصاص على من يخالف أحكامها.

ومن استقراء هذا التعريف تتضح لنا جملة الخصائص الجوهرية التي تتمتع بها للقاعدة القانونية مهما كان الفرع القانوني الذي تنتمي إليه و هي ثلاثة:

الفرع الأول

القاعدة القانونية قاعدة تنظم سلوك الفرد في المجتمع

يهتم القانون أساسا بتنظيم مختلف الروابط و العلاقات المتشعبة بين الأفراد مهما كان مصدرها ضمن حيز اجتماعي و لاشك أن هذه الروابط الغرض منها إشباع الحاجات الأساسية للفرد طالما لاستطيع تحقيق هذه الغاية بمفرده، ومن ثم يضطر إلى ضم جهده لجهود غيره.

غير أن تطور وتعدد الحاجات الأساسية اقتصادية كانت أو اجتماعية يؤدي في كثير من الحالات إلى نشوب صراعات ومنازعات بسبب تعارض المصالح بين مكونات المجتمع ومن ثم لامناص من إيجاد نظام قانوني يمتاز بالوضوح و الصرامة في قواعده يبين طبيعة الحقوق التي يتمتع بها الفرد و الواجبات التي يتحمل بها وبهذا النظام يحفظ كيان المجتمع و مصالحه العليا المتجسدة في الأمن العام و استقرار المعاملات وبسط سلطان القانون على كل المخاطبين بأحكامه، ونستنج من هذا الطرح النتائج التالية:

أولا: أن البيئة الإجتماعية هي مناط وجود القاعدة القانونية: فلولا وجود المجتمع لما وجد النظام القانوني الذي يعمل أساسا على تنظيم سلوك الفرد في علاقته مع غيره من باقي أفراد المجتمع بوضع ضوابط ومعالم واضحة تجعل من سلوكه يتناسق مع ما ترضيه الجماعة، كما أن القانون يتطور تبعا للمتغيرات المختلفة التي تطرأ على المجتمع خصوصا الإقتصادية منها و الثقافية ومن ثم يدخل المشع كلما ظهرت الحاجة إلى تعديل النظام القانوني و تكييفه مع هذه المتغيرات، علاوة على أن القانون ذاته يتلاءم مع المجتمع ذاته وخصوصياته التي تميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى.

ثانيا: أن القاعدة القانونية تفرض تكليفا على المخاطب بأحكامها: لعل فرض التوازن في العلاقات بين الأفراد وحماية مصالحهم وكذا ضمان استقرار المجتمع و سمو مصالحه الأساسية يفرض صياغة قواعد النظام القانوني على نحو يفهم منه توجيه تكليف على المخاطبين بأحكامه إما في صيغة الأمر أو في صيغة النهي، فمن غير المعقول أن تأتي القاعدة القانونية على سبيل الخيار فالغالب في هذا هو لجوء الفرد إلى مخالفتها، وإلا لما كان من المتصور وجود الجزاء من جهة واستخدام عنصر القوة لردع المخالف من الاستمرار في المخالفة.

وقد صاغ المشرع عديد القواعد القانونية التي جاءت في سياق فرض التكليف على المخاطب بحكم القاعدة القانونية، حيث جاء منطوقها على صيغة الأمر مثل ما يقضي به نص المادة 141 من القانون المدني " كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء"، وأيضا ما جاء في نص المادة 154/1 " يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسؤولا عن خطئه".

كما أن صيغة النهي ذات دلالة واضحة في توجيه سلوك الفرد في معاملاته المختلفة، ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 333 من القانون المدني من أنه لا يجوز إثبات التصرف القانوني المدني إذا تجاوزت قيمته100.000 ألف دج أو كان غير محدد القيمة إلا بالكتابة.

ثالثا: القاعدة القانونية تضبط السلوك الظاهر للأفراد: يشترط في السلوك الذي يدخل في دائرة التنظيم من الناحية القانونية أن يكون ظاهرا ومعلنا بمعنى أخر يجب أن يخرج سلوك الفرد إلى حيز الوجود الاجتماعي حتى يسهل الإحاطة به و تنظيمه و توجيه على نحو يتطابق مع منطوق القاعدة القانونية ويتناسق مع ما ترتضيه الجماعة، ومن ثم لا يعتد القانون بالنوايا التي تبقى حبيسة الباطن كقاعدة عامة، فالمشرع العقابي مثلا لا يعتد بالنوايا و الأفكار للشخص الذي يريد ارتكاب جريمة إلا اقترنت بالبدء بالتنفيذ بأن يشرع في إتيان الركن المادي ، غير أن المشرع لا يهمل النية في الكثير من الأوضاع مثل ارتكاب الفعل المجرم مع سبق الإصرار و الترصد فيعاقب من منظور تقنين العقوبات بعقوبة أشد من ذلك الذي يرتكبه بشكل عارض، كما أن المشرع المدني يعير اعتبار لحسن النية أو سوئها في العديد من المسائل منها في موضوع الحيازة فقد فرق في هذا الصدد بين الحائز الحسن النية، حيث يكتسب ملكية العقار عن طريق التقادم ب 10 سنوات بينما إذا كان الحائز سيء النية فتمتد مدة التقادم إلى 15 سنة .

الفرع الثاني

القاعدة القانونية عامة ومجردة

أولا: مدلول العمومية والتجريد: يقصد بالتجريد من وجهة نظر غالبية الفقه أن القاعدة القانونية لا تستهدف بالتنظيم و لا تخاطب شخصا بذاته و لا أي واقعة معينة بل بالصفة التي يتمتع بها الشخص و الشروط التي حددها المشرع في الواقعة التي تشملها القاعدة القانونية بالتنظيم، أما العمومية فهي نتيجة منطقية لتجريد القاعدة القانونية حيث تطبق على كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط أو الصفة التي تعد محل اعتبار في النص القانوني ومن ثم هي مجردة عند صياغتها وعامة عند تطبيقها.

و من بين النصوص التي يمكن أن نستدل بها في هذا السياق نص المادة 124 من القانون المدني الذي جاء في منطوقها بأن كل خطأ يسبب ضررا للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض، فهذا النص جاء عاما ومجردا فحكمها يطبق على كل الوقائع التي يتحقق فيها ركن الخطأ من منظور القانون المدني كما تتوجه للأشخاص الذين يرتكبون هذا الخطأ.

ثانيا: الهدف من العمومية و التجريد: تحقق خاصية العمومية و التجريد عديد المزايا على الصعيدين القانوني و العملي منها تحقيق العدالة و المساواة بين المخاطبين بأحكام القاعدة القانونية وضمان مبدأ سيادة القانون في الدولة.

ويلاحظ في هذا السياق أن المشرع يعتد في إعمال هذه الخاصية بالوضع الغالب في المجتمع وليس بظروف كل شخص على حدى حتى يعزز الثقة في النظام القانوني السائد في الدولة بالنسبة للكافة، فعلى سبيل المثال فإن صياغة المادة 40 من التقنين المدني يتضمن حكما عاما ومجردا في تحديد سن الأهلية ببلوغ الشخص سن 19 سنة كاملة اعتمادا على معيار يعد أيضا عاما ومجردا وهو متوسط النضج العقلي رغم الاختلاف الفعلي الحاصل بين الأفراد في مسألة النضج العقلي، لكن من المعروف أن القانون لا يخاطب كل شخص على حدى، ومن ثم قد يتوفر النضج العقلي في شخص معين قبل هذا السن و العكس صحيح قد يتجاوز شخص ما هذا السن ومع ذلك لا يتوفر لديه النضج العقلي والمدارك الذهنية الكافية ومن ثم ترك المشرع للقاضي سلطة تقديرية حال الفصل في النزاع بهذا الخصوص بتحديد من توا فرت فيه الأهلية تحقيقا لفكرة العدالة.

كما أن خاصية العمومية و التجريد المقترنة بالقاعدة القانونية لا تأخذ بعين الاعتبار عدد الأشخاص المخاطبين بمنطوق النص القانوني سواء كانوا كثرة أو قلة بل أن بعض القواعد القانونية قد تنطبق على شخص واحد طالما توافرت شروط تطبيقها وصفة من تخاطبه وهي لا تفقد هذه الخاصية مثل القواعد الدستورية التي تظم مركز رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس الأمة.

الفرع الثالث

القاعدة القانونية ملزمة مقترنة بجزاء

تعد خاصية الإلزام من أهم الخصائص التي تتمتع بها القاعدة القانونية، فحتى تكون هذه القاعدة أداة تقويم سلوك الفرد ضمن العلاقات و الروابط المختلفة داخل المجتمع يجب أن تكون ملزمة ومقترنة بجزاء، حيث أن الواقع يثبت أن مخالفة منطوق القاعدة القانونية متوقعا في الكثير من الأوضاع نظرا لتعارض المصالح ومن ثم فإن تزويد القاعدة القانونية بعنصر الجزاء من شأنه جبر المخاطبين بأحكامها على احترام النظام القانوني الساري المفعول في المجتمع.

أولا: المقصود بالإلزام و الجزاء: تبين القاعدة القانونية للأشخاص الحدود و القيود الواجب الإلتزام بها وبمعنى أخر تحدد لهم الحقوق التي يتمتعون بها و الواجبات التي يتحملون بها ومن ثم فإن فرض احترام أحكامها، ولعل فرض احترامها لا يكون إلا بتزويدها بخاصية الإلزام الذي يعتبر أساسا المحرك الأساسي للقاعدة القانونية فبدونه تصبح القاعدة القانونية مجرد نصيحة ولا تحقق الغاية من تشريعها وهي فرض الانضباط الواجب أن يسود في نطاق المجتمع.

ويقصد بالإلزام جبر الأفراد و إكراههم على احترام القاعدة القانونية تحت طائلة فرض جزاء مادي توقعه عليهم السلطة العامة المختصة عند مخالفتها، بينما يعرف الجزاء بأنه ذلك الأثر المترتب وفقا للقانون على مخالفة الفرد لمنطوقه والذي يتم تنفيذه عن طريق القوة المادية التي تمتلكها الدولة لقمع المخالفين للقانون أو جبرهم على إصلاح الضرر وأداء التعويض عند الاقتضاء.

كما يعرف الجزاء بأنه الضغط على إرادة الفرد وحمله جبرا على احترام قواعد القانون إن لم يطعها اختيارا وهذا من شأنه أن يعطي الجزاء قوة رادعة تؤكد سلطان القانون .

و نستنتج من هذا التعريف أن الجزاء ليس خاصية بحد ذاته بل الخاصية المتفق عليها فقها هيا الإلزام بينما يعتبر الجزاء عنصر من عناصر القاعدة القانونية الهدف منه تقوية الإلزام و إخراج القاعدة القانونية من طابع الجمود إلى الفاعلية متى خالف المخاطب بحكمها منطوقها ومن ثم ضمان احترام غيره من الأفراد خوفا من ما يلحق بهم من جزاء ومثال ذلك ما الإجراءات التي صاغها المشرع لمصلحة الدائن ضد المدين بعد أن يصبح الدين مستحق الأداء فإذا لم ينفذ التزامه عينا يجبر على التنفيذ بمقابل، علاوة على هذا يمكن أن يكون القصد من تنفيذ الجزاء هو القصاص من المخالف كما هو الحال في تطبيق أحكام قانون العقوبات ضمانا لحماية الأمن العام في المجتمع.

ثانيا: خصائص الجزاء: يعتبر الجزاء عنصرا من عناصر القاعدة القانونية الهدف منه تعزيز خاصية الإلزام فيها وضامنا أساسيا لاحترامها من قبل المخاطبين بأحكامها يتميز بمجموعة من الخصائص التي تشترك فيها كل القواعد القانونية مهما كان الفرع الذي تنتمي إليه ويمكن إجمالها في ما يلي:

أ. الجزاء يتخذ طابعا ماديا: و المقصود بهذا أن الجزاء المصاغ في القاعدة القانونية يخرج إلى حيز الوجود بعد إتيان المخالف لسلوك لا يتناسق مع منطوق هذه القاعدة ويصبح ملموسا بحيث يمس جسمه أو ماله أو يجبره على إزالة المخالفة.

ب. الجزاء حال: ويعني ذلك أن تطبيقه بعد ثبوت إتيان السلوك المخالف للقاعدة القانونية وأيضا حال حياة الشخص عكس ما تقرره القواعد الدينية من تأجيل تنفيذه إلى ما بعد موت المخالف.

ج. الجزاء توقعه السلطة العامة المختصة: يخول للسلطة العامة وحدها توقيع الجزاء المحدد سلفا في القاعدة القانونية على صاحب السلوك المخالف لأحكامها باسم المجتمع ومن ثم هو شكل من أشكال الجبر العام، كما يشترط في السلطة التي تتولى تنفيذه أن تكون مختصة وقفا لمنطوق النص القانوني و إلا اعتبر الإجراء باطلا ويفتح المجال للمخالف للطعن فيه ومن ثم يفقد شرعيته.

ثالثا. أنواع الجزاء: لما كان الجزاء هو الأثر المترتب على إتيان الشخص المخاطب بحكم القاعدة القانونية لسلوك مخالف لها، كان من البديهي أن يتخذ عدة أشكالا متنوعة حسب طبيعة القاعدة القانونية التي تعرضت للإنتهاك، وعليه يكون لكل فرع من فورع القانون المعروفة فقها وعملا جزاءات تتماشى مع طبيعة المجال المستهدف بالتنظيم والغاية المراد تحقيقها من صياغة هذه الجزاءات و في هذا تتعرض هذه الدراسة إلى مختلف أنواع الجزاء ضمن القواعد القانونية التي تشكل النظام القانوني في المجتمع.

أ. الجزاء الجنائي: يعد الجزاء الجنائي من أقوى أنواع الجزاءات المقررة في القواعد القانونية، ومن خلاله يتحقق الإجبار في صورة العقوبات المترتبة عن ارتكاب سلوك مجرم في قانون العقوبات، ويختلف هذا الجزاء حسب نوع ودرجة الفعل الذي يرتكبه الشخص المخالف التي قسمها المشرع حسب خطورة الفعل المرتكب من مخالفات و جنح و جنايات، وبذلك تترتب العقوبة حسب هذا التقسيم اقلها الغرامة إلى أقصى عقوبة يمكن توقيعها وهي الإعدام و السجن المؤبد، كما تنقسم العقوبات إلى أصلية و أخرى تبعية و منها أيضا عقوبات تكميلية، فالعقوبات الأصلية يقصد بها تلك العقوبة المقررة للجريمة كالسجن المؤبد، أما التبعية فهي التي يلحقها القانون بالمحكوم عليه وتضاف إلى العقوبة الأصلية مثل الحجر القانوني، أما العقوبات التكميلية فهي لا تلحق بالمحكوم عليه إلا إذا نطق بها القاضي في الحكم كتحديد الإقامة والحرمان من مباشرة بعض الحقوق.

ب. الجزاء المدني: وهو ذلك الأثر المترتب عن مخالفة أحكام قاعدة من قواعد القانون المدني ويطلق عليها مصطلح الجزاءات المدنية، وتنقسم هذه الجزاءات إلى عدة أقسام منها:

1. التنفيذ العيني: وهو الجزاء الذي يكون الغرض منه إلزام الشخص على احترام منطوق القاعدة القانونية وإكراهه على تنفيذ عين ما التزم به مادام اختار التملص من التزامه طوعا وفي هذا المجال تنص المادة 164 من التقنين المدني " يجبر المدين... على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا " مثل امتناع البائع عن تسليم الشيء المبيع للمشتري للانتفاع به على الوجه المعد له قانونا أو اتفاقا.

2. التعويض: يأتي التعويض كجزاء مقرر قانونا في حال كان التنفيذ العيني مستحيلا أو غير ذي جدوى وفي هذا تنص المادة 176 من التقنين المدني بأنه " إذا استحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينيا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه ".

3. إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب المخالفة: و الغرض منه محو كل اثر ترتب عن المخالفة ذاتها، ويتخذ هذا الجزاء عدة صور أساسية منها:

- الإزالة المادية للمخالفة: مثل غلق مطل لم تراعى الشروط القانونية في إنشائه.

- البطلان المطلق للتصرف القانوني: ويكون نتيجة تخلف ركن من أركان العقد المتعارف عليها كالتراضي و المحل و السبب و الشكلية، وبغياب احد هذه الأركان يقع التصرف القانوني باطلا و يعتبر في حكم العدم.

- إبطال التصرف القانوني: وهو جزاء يتقرر نتيجة تخلف شرط من شروط صحة التصرف القانوني كنقص الأهلية أو إصابة الإرادة بعيب من عيوب الأربعة المنصوص عليها قانونا من غلط أو تدليس أو إكراه علاوة على الاستغلال.

- فسخ التصرف القانوني: وهو الجزاء المترتب عن امتناع احد أطراف التصرف القانوني في العقود الملزمة لجانبين عن تنفيذ التزامه مما يدفع الطرف الأخر بالتمسك بحقه في المطالبة بالفسخ بمعنى المطالبة بحل الرابطة العقدية.

ج. الجزاء الإداري: وهو الجزاء الذي تنفذه السلطة الإدارية على اختلاف أنواعها نتيجة انتهاك قاعدة من القواعد المقررة في القانون الإداري وتختلف صور هذا الجزاء فمثلا في إطار العقود الإدارية نجد بطلان العقد أو فسخه، أما في مجال القرارات الإدارية بطلان القرار الذي لم تراعى فيه الإجراءات و الشروط التي تستوجب صحته، وفي مجال الوظيفة العمومية يتدرج الجزاء بحسب درجة الخطأ الذي يرتكبه الموظف العام فقد يكون في شكل إنذار أو توبيخ أو عزله و أخطر

جزاء يلحق بالموظف نتيجة انتهاك قواعد القانون الإداري المتضمن في قانون الوظيفة العامة تحديدا.

-