المحاضرة التاسعة: النقد الاجتماعي عند محمد مصايف

تهدف هذه المحاضرة إلى التعريف بالنقد الاجتماعي وكيفية استفادة الناقد الجزائري منه في أعماله النقدية.

1- تعريف النقد الاجتماعي:

اتفق الدارسون في مجال النقد على أن النقد الاجتماعي يعنى بدراسة وتفسير الأدب انطلاقا من العوامل الخارجية، مما ينتج علاقة وطيدة بين الأدب والمجتمع، وتعود الجهود في هذا المجال إلى ما قامت به مدام ديستايل وهيبوليتين وجورج لوكاتش لإرساء قواعد منهجية لتحليل الأدب من منظور اجتماعي.

وقد ارتكزت العلاقة بين الأدب والمجتمع على مجموعة من الدعائم والركائز التي تطورت تدريجيا من بينها:

-الآراء النقدية لكل من أرسطو وأفلاطون حول الشعر وكونه محاكاة ...

-نظرية الانعكاس والتي استندت إلى الفلسفة الواقعية المادية في تفسير الأدب والتي اعتبرته مرآة عاكسة للواقع (المجتمع).

- الماركسية والتي أقرت بوجود علاقة بين الأدب والواقع...

2- خصائصه:

-ينتمي الأديب إلى بيئة خاصة ويذلك يصبح جزء منها ولا يمكنه الانعزال عنها.

-يخرج النص ويتولد من السياق الاجتماعي الذي يعيش فيه الأديب.

-يعتبر الأدب مرآة عاكسة لصاحبه، وبذلك هو يمثل بيئته ومجتمعه.

-يخاطب الأدب أفراد المجتمع باعتباره جزء لا يتجزأ منهم، حيث يبحث في الأزمات والصراعات التي تعيشها المجتمعات ويحاول تحليلها.

3- محمد مصايف وتجربته النقدية مع المنهج الاجتماعي:

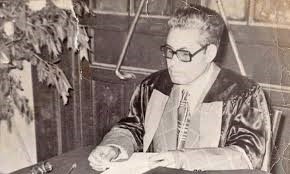

أ- التعريف بالناقد:

محمد مصايف (1923/1987) من أهم النقاد في الجزائر في السبعينيات والثمانينيات، ولعله أكثر المثقفين تعرضا للتهميش والنسيان، حفظ مصايف القرآن الكريم، وواصل دراسته في جامعة القرويين في فاس ثم الزيتونة وفرنسا التي لم يمكث فيها طويلا فعاد أثناء الثورة ليسجن أشهرا ثم يمر شطر مصر لتحضير شهادة دكتوراه تحت إشراف سهير القلماوي تلميذة طه حسين عن جماعة الديوان في النقد، ودكتوراه أخرى في الجزائر عن النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي عام 1976. اشتغل أستاذا للنقد الحديث والمعاصر في جامعة الجزائر وكان من النقاد والأكاديميين من زملائه من كان يمارس الإبداع كشاعر، أو قاص أبو العيد دودو وصالح خرفي وعبد الله الركيبي، كما كان عضوا في اتحاد كتاب الجزائر، ودأب على تقديم حصة إذاعية أدبية بعنوان «الصحافة الأدبية في أسبوع» مقدما وناقدا وموجها الشباب في ممارساتهم الإبداعية الشعرية والسردية، ومنهم من صار من ألمع كتاب القصة والشعر. كما مارس الكتابة الصحافية الأدبية عبر مقاله النقدي في جريدة «الشعب» اليومية، وكتب فيها عددا من المقالات المهمة عن التعريب ووظيفة الناقد، رسالة الناقد والمناهج النقدية وعن اللغة والإبداع الفني، الأدب والمجتمع والأدب والالتزام.

قدم الدكتور مصايف للمكتبة الجزائرية تسعة كتب أدبية ونقدية تحمل العناوين التالية:

-فصول في النقد الجزائري الحديث (1974)

-في الثورة والتعريب (1974)

– جماعة الديوان في النقد(1974)

– النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي (1981)

- القصة القصيرة الجزائرية في عهد الاستقلال (1982)

– الرواية العربية الجزائرية الحديثة (1983)

– دراسات في النقد والأدب (1984)

– النثر الجزائري الحديث (1985)

– المؤامرة. رواية (1985).

وما بين سنة 1985 وجانفي 1987، نشر مجموعة من الدراسات والمقالات في كل من صحيفة النصر، ومجلة المجاهد الأسبوعية.

ب-تجربته النقدية:

· كتاب دراسات في النقد والأدب صدر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، 1981:

إن المتتبع للمسيرة النقدية لمحمد مصايف يجد أن بداياته كانت في النقد، حيث راح يبحث عن مفهومه ووظيفة الناقد ورسالته، وذلك لجمود الحركة الأدبية والنقدية في بلادنا، وراح يصوغ مفهوما للنقد في وظيفته انطلاقا من مفهومه للأدب فتساءل: لماذا يكتب الأديب؟ وما الغاية من إبداعه؟ وعليه يقول:«... ولعل أول شيء ينبغي أن نتفق عليه كمنطلق للتحديد الذي نريده هو أن الأديب المنتج لا يحمل قلمه ليتسلى بنظم قصيد، أو كتابة قصة أو مسرحية، بل ليقول شيئا يأخذ بمجامع قلبه ويملأ عليه حياته، ويشغل تفكيره الناضج. وهذا الشيء يعبر عنه الأديب بأحد الفنون الأدبية المعروفة، ويتّخذ لهذا التعبير أسلوبا يناسب الغاية من عمله، ويحترم الفن الذي يكتب في اطاره» انه تصريح بتلازم الأدب والنقد فكلاهما يحتاج الآخر، فالناقد ليس خصما للأديب بل يستطيع بأدواته أن يخدم الأدب فيساعده على التماس مواطن الضعف ليعمل على تطويرها، كما يعين القارئ على ادراك مواطن التداخل بين العناصر التي تتجلى في الأعمال الأدبية ويساعده على فهمها تذوّقها وقراءتها قراءة صحيحة.

وعليه يمكن أن ندرك أن:

- الإنتاج الأدبي والنقدي متلازمان.

- يحمل الناقد رسالة لا تتمثل فيما يقدمه من شروحات وتعليقات وتحليلات، بل رسالته لا تقل عن رسالة الأديب، حيث بالإضافة الى أنه مزود بأسلحة الفن نجدة يضيف إلى الأثر الأدبي أبعادا جديدة توسع من مفهومنا للحياة وللمجتمع.

- تتلخص مهمة النقد تبيان الفكرة التي يشتغل عليها الأديب وتحديد اطارها الفني والفلسفي.

· كتاب الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام: صدر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1983.

إن المتصفّح لعنوان الكتاب يوحي بأن محمد مصايف قرأ النصوص الروائية بشكل خاص وذلك من خلال:

- استخراج مدى واقعية المؤلف وكذا التزامه بقضايا مجتمعه( ايديولوجيات وصراعات بين الأفراد خاصة جراء ما عاناه من ويلات الاستعمار الفرنسي )

- إن ارتباط المؤلف بمجتمعه يؤدي بالناقد إلى نقد ايديولوجيته، من خلال استنباط الحياة الاجتماعية المؤثرة عليه ليكتب نصا روائيا.

منهجه: اتّبع منهجا اجتماعيا قائما على أسس موضوعية من خلال الرجوع إلى شخصية المؤلف وما وظفه من قضايا اجتماعية، حيث يركز نقد مصايف في هذه المرحلة على توضيح ماهو أيديولوجي ومتعلق بفكر المؤلف من خلال تبيان التزامه بقضايا مجتمعه، بحيث لا ينحاز الناقد إلى أفكار المؤلف مثال: عند نقد نص روائي حول الثورة يكتفي باظهار آثارها الاجتماعية وصف قرية، أو مدينة وتقاليدها ، إن هذا الوصف الذي يستخرجه الناقد يكون من أجل ابراز الفروقات الاجتماعية تجاه موقف معين ( ظلم، قتل ، حصار....).

وعليه يمكن القول أن استراتيجية النقد الاجتماعي عند محمد مصايف تقوم على مايلي:

-تحليل وتفسير القضايا الاجتماعية التي وظفها الروائي بموضوعية بعيدا عن الذاتية والانحياز لموقف على حساب الآخر.

- تبيان مدى التزامه بتوظيفها، إن عكست حقا واقع مجتمعه.

مصطلحاته: تظهر في كتابات محمد مصايف النقدية ومنها هذا الكتاب بعض المصطلحات المرتبطة ارتباط وثيق بالنقد الاجتماعي مثلا: الأيديولوجية، الصراع، الشيوعية، الفكر ، الدراما، البورجوازية، الطبقية، المناضل، الانتهازية، المساواة، الالتزام الاشتراكية، الإصلاح، المصلحة، الإقطاعية، الثورة الزراعية، الواقعية....

تصنع هذه المصطلحات نسيجا من البنى الاجتماعية والتي يوظفها الناقد أثناء نقده لنصوص الروائية من خلال ربط النص ومؤلفه بالظروف الخارجية خاصة واقع مجتمعه والذي يؤثر تأثيرا على المؤلف.

تحديد طبيعة المتن الروائي المشتغل عليه:

اشتغل محمد مصايف على متن مكوّن من تسع رواياته هي: اللاز والزلزال للطاهر وطار، نهاية الأمس وريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة، الشمس تشرق على الجميع لاسماعيل غموقات، نار ونور لعبد المللك مرتاض، طيور في الظهيرة لمرزاق بقطاش، الطموح ومالا تذروه الرياح لمحمد عرعار.

تصنيفها: يورد الناقد مقدّمة يشرح فيها خطة عمله ومنهجه المتبع وكذا يذكر أسباب تأخر الرواية العربية الجزائرية، ومن ثم يقوم بعرض صاحب الرواية وبناؤها الفني من أسلوب ولغة حوار، شخصيات زمان ومكان وحدث.

وعليه أن تصنيف الناقد محمد مصايف إلى المتون الروائية أثناء دراسته التطبيقية في هذا الكتاب كان بالرجوع إلى مضامينها حيث نجده يجعل الواقعية جزء من التزام الأديب بقضايا مجتمعه وقد خلص إلى مايلي:

-موقف الواقعية الاشتراكية: يرى أن الأديب لسان قومه ولسان حال مجتمعه فهو صاحب رسالة سامية ومن بين خصائصها وصف الانسان بواقعه القائم على الصواب والخطأ والتطور والصراع ...، يمثله الطاهر وطار حيث قام محمد مصايف بدراسة روايتي اللاز والزلزال وراح يبرز موضوعهما الأيديولوجي المتمثل في وجود أفكار المناضلين ووجود الرؤية التشاؤمية في اللاز، كما يرى أن أسلوب الطاهر وطار كان بسيطا ولغته سليمة فصيحة.

- موقف الواقعية النقدية: يرى أن المجتمع وحدة متماسكة وكل متماسك في نفسه حيث يتكاثف أفراده في تحمل مسؤولية الفساد ومسؤولية الإصلاح وترى ضرورة انتصار قيم الحب والعدل والمساواة والحرية وتدعو إلى انتصار العلم ومن خصائصها الاهتمام بالوصف الأشكال والصوت والحركة والألوان، وكذا التركيز على لجوانب السلبية للمجتمعات كالظلم والجريمة لمحاولة علاجه، عرض النص وتحليله بموضوعية...يمثله باقي الكتاب الآخرين.

· كتاب النثر الجزائري الحديث: صدر عن المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، 1983، سنحاول عرض منهجه في الكتاب من خلال القسم الأول والذي عنونه بـ: في القصة الجزائرية القصيرة، ونلاحظ أنه أورد عناوين فرعية للقسم مرتبة كما يلي:

- القصة القصيرة والثورة

- القصة والتغيير الاجتماعي

- القصة والاختيار القومي

- الخصائص الفنية للقصة الجزائرية

منهجه: يقول محمد مصابف في فصل عنونه القصة والثورة الجزائرية:«... وإذا كانت الحكومة قد بدأت تهتم منذ فجر الاستقلال بالمشاكل الاجتماعية للشعب، فإن الكتاب الجزائريين، ومنهم القصاص شرعوا يتعاملون مع الثورة تعاملا جديدا يتماشى والمرحلة الراهنة للثورة، وستحاول في هذا الفصل تحديد موقف هؤلاء القصاص من الثورة ومن ثم بيان الدور الذي قاموا ويقومون به في المسيرة الوطنية» ويواصل قائلا:« ومن العسير جدا الحديث عن هذا الدور بمعزل عن الحركة العامة للمجتمع والحديث عن علاقة القصة القصيرة بهذه الحركة» من خلال القولين يظهر لنا أن محمد مصايف اختار دراسة القصة القصيرة وتبيان دور القصاصين في توظيف الثورة الجزائرية ولكن بربطها بالمجتمع، إنه تصريح مضمر بمنهج الدراسة، ثم تطرق إلى مايلي:

- رسالة القاص: ذهب إلى أن ما يميز القصة الجزائرية القصيرة هي انبثاقها من الأرضية الاجتماعية والوطنية والقومية، لذلك يرى أن القاص يجب أن يلعب دورا نضاليا في المسيرة الوطنية العامة.

وفي فصل عنونه: القصة والتغيير الاجتماعي تناول الناقد مختلف الاهتمامات الوطنية للقصة الجزائرية القصيرة والتي تندرج في الخط العام للثورة وهي في أغلبها نقد لبعض المظاهر التي يراها القصاصون عوائق في وجه الثورة نذكر منها:

-الهجرة وأسبابه وآثارها: تطرق إلى عامل الهجرة نتيجة القمع الاستعماري خاصة هجرة الفلاحين، أسبابها وآثارها وكيف نقل القصاصون هذه الحالة إلى أعمالهم الأدبية ومثل لذلك بقصة العيد بن عروس المعنونة ب: ثمن الجوع التي تعرض سفر البطل إبراهيم إلى فرنسا وترك أخيه علي وحيدا...

- آفة الإقطاع والبورجوازية: تحدث عن مشروع الثورة الزراعية الذي يحاول تطوير من حياة المهاجرين وجلبهم وإعادة ادماجهم ومثل لذلك بـ: قصة المدينة الفاضلة لابن عروس.... وغيرها من القضايا الاجتماعية التي عرضها الكتاب...

خاتمة: يتلخص عمل محمد مصايف النقدي نظريا في محاولة الرجوع إلى مفهوم النقد ورسالة الناقد..أما اجرائيا فقد التزم بالمنهج الاجتماعي أثناء دراسته للرواية من خلال اختيار بعض النصوص الروائية وتصنيفها متطرقا إلى مضامينها، وأيضا أثناء دراسته للقصة الجزائرية القصيرة واستنباط القضايا الاجتماعية التي وظفها القصاصون، والقيام بتحليلها وتفسيرها بطريقة موضوعية من خلال ربط الأديب بقضايا مجتمعه ودليل ذلك إلتزامه باختيار نصوص جزائرية أثناء عرضه للثورة الجزائرية وآثارها على الكتابة الإبداعية مع فج