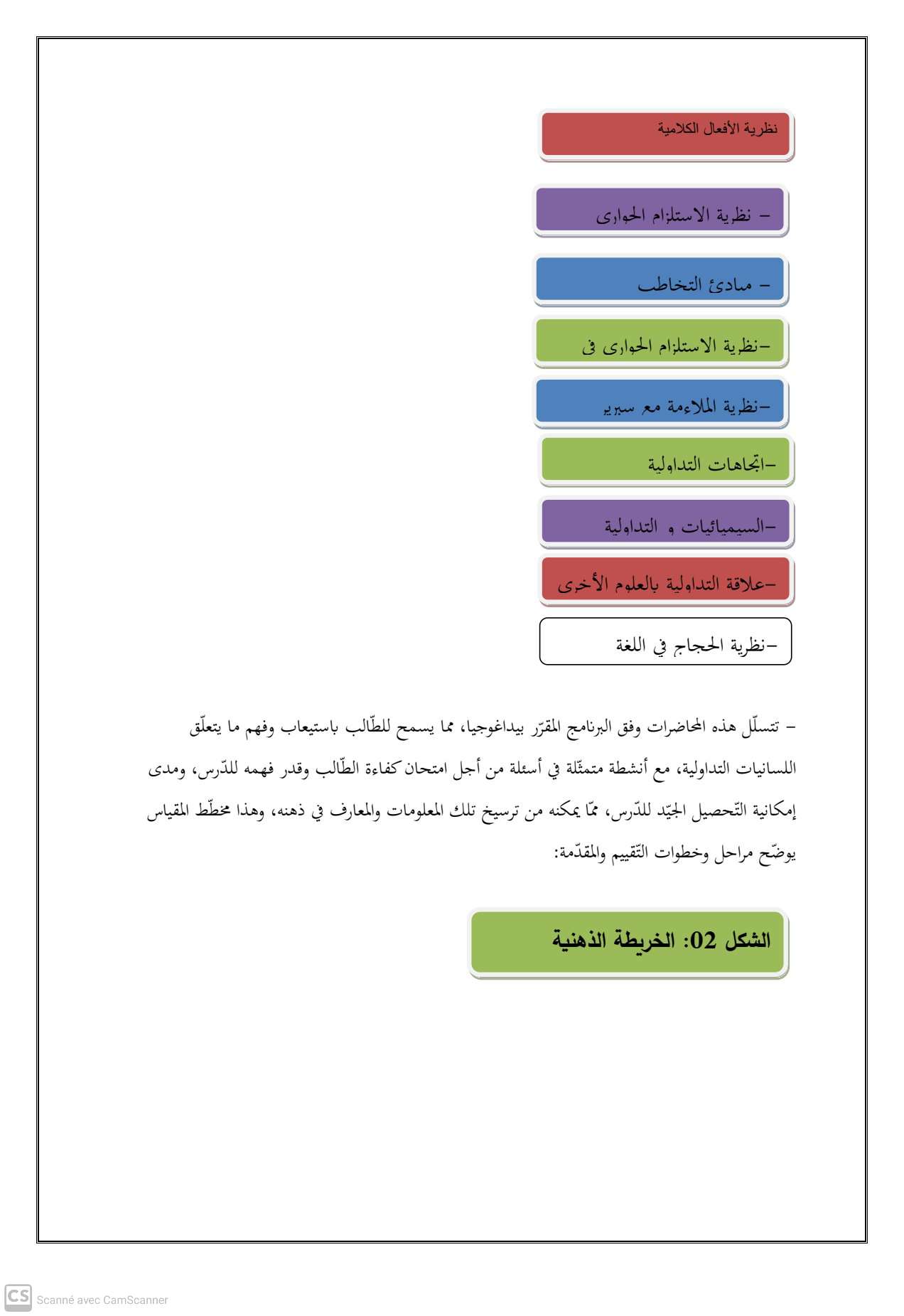

اللسانيات التداولية

Section outline

-

المحاضرة الأولى : مدخل إلى اللسانيات التداولية

تناول الباحثون الدراسات اللغوية وفقا لاتجاهين رئيسيين هما : اتجاه الدراسات الشكلية للغة و اتجاه دراسات اللغة في السياق التواصلي و في ما يلي إيجاز لهذين الاتجاهين :

-1الاتجاه الشكلي الصوري : يعنى هذا الاتجاه بدراسة النظام اللغوي معزولا عن السياق التواصلي الاجتماعي إذ تنجز الدراسة في مستويات اللغة المعروفة " الصوتي التركيبي الدلالي " ،حيث تشرك جملة نظريات هذا النمط اللّساني في جملة من المسلّمات المنهجيّة فحواها:

1- إقصاء الكلام: لم يُعنى هذا التّيّار التّحليلي إطلاقا بالاستعمال اللّغوي المتجلي في الكلام العادي منذ تصريح الرائد الأول ديسوسيرf.De Saussureأنّ« دراسة اللّغة تتضمن قسمين:

1- القسم الأساسي: و موضوعه اللّسان و هو ذو طبيعة اجتماعيّة مستقلة عن الأفراد الّذين يستعملونه و هذه الدّراسة لا تكون إلاّ نفسيّة.

2- القسم الثانوي: موضوعه الجانب الفرديّ من اللّغة ، أعني الكلام بما فيه التصويت

و هو دراسة نفسيّة فيزيائيّة ...»[1]

ثم أضاف قائلا: «إنّه بإمكاننا الاحتفاظ باسم اللّسانيات للتّعبير عن هذين العلمين و من ثمّ الحديث عن لسانيات الكلام و لكن يجب ألاّ نخلط بينها و بين اللّسانيات الحقيقيّة الجديرة بهذه التّسمية و الّتي يكون اللّسان موضوعها الوحيد»[2].

إنّ مصادرة الكلام من حقل الدّراسة اللّسانية بحجّة التّأسيس للّسانيات العلميّة بما تحمله كلمة "علميّة" من دقة و صرامة ممارسة لتفكيك الكونيّة اللّغوية الواحدة.

و يندرج تحت إقصاء الكلام كلّ ما يمتّ له بصلة من:

إقصاء الأفراد المتكلّمين العاديين: فلا مكان لهؤلاء إلاّ في الكلام الفعليّ و هذاما تومئ إليه فقرات كثيرة في محاضرات دي سوسير من ذلك قوله«وبفصلنا اللّسان عن الكلام نقومبفصل ماهو اجتماعيّ عمّا هو فرديّ، ماهو جوهريّ عمّا هو ثانوي وعرضي»[3].

إنّ صفة "ثانوي"و"عرضي" التي أضفاها دي سوسير على الكلام وهو أداء"الفرد" لدليل على ضآلة الحجم الذي يوليه للكلام مقابل اللسان الّذي يعطيه صفة"جوهري"

ويصرّدي سوسير على هامشيّة الفرد وتضيّق حيزهضمن هذه الدّراسة مؤكدًا أنّ «اللّسان هوالجزءالاجتماعيّ من اللّغة وهو خارجيّ عن الفرد الذي لاستطيعبمفرده أن يخلق اللّسان ولا أن يغيّره[4]

إنّ القول بهامشيّة الفرد وعدم قدرته على خلق اللّسان وتغيّره تنكّر صارخ لجهود الفرد الذي لطالما استطاع وبفعل الإبداع أن يجدد في اللّغة بتفكيك العلامة اللّغوية والإحالة بمدلولها على مدلولات لم توضع لها في الأصل، و من ثمّإرساء دعائم مواضعة جديدة.

2ـ إقصاء سياق الحال[5]: إنّ اللّغة في عقيدة دي سوسير نظام و من طبيعة هذا النّظام أن يكون قارًا و ثابتًا ، و بالتّالي لا مجال فيه للمتغيرات الخارجيّة المصطلح على تسميتها بسياق الحال، و التّي تكسو النّظام طابعًا حيويًا متمايزًا، إنّه شبيه بلعبة الشّطرنج فالكلمة في نظام اللّغة مماثلة لقطعة الخشب في لعبة الشطرنج ذلك أنّه « إذا استبدلنا قطعا عاجيّة بالقطع الخشبيّة فهذا التّغيير حياديّ لا دخل له في النّظام، لكن إذا زدنا أو أنقصنا عدد القطع فهذا تغيير يطال عمقّ اللّعبة»[6]

إنّإصرارالبنوية على الفصل بين النّظام اللّغوي و بين السّياقات الحاليّة المختلفة لاستخدامه جعلها تتحول إلى علم تجريدي ذي إجراءات داخليّة خالصة تتناول العبارة اللّغوية في مستواها الصوري دونما التفاتٍ إلى ما يصنع حيويتها و لم تُسد هذه الثّغرات إلاّ جزئيّا و ذلك بميلاد." الشق التّوليدي"

الشقّ التّوليديّ:يعدّ الإجراءات التوليديّ و التّحويلي ثورة عميقة داخل الإجراء التوزيعي الّذي تعامل مع اللّغة من حيث هي مظهر سلوكي كغيره من المظاهر السلوكيّة الأخرى ،و ذلك «بتوخي استكشاف آلية لغة من اللّغات من خلال وضع لائحة للوحدات الأساسيّة في كلّ مستويات الدّراسة اللّغوية ،و من خلال تحديد الفئات الّتي تنتمي إليها و استكشاف تآلفها فيما بينها»[7]دونما اعتبار للبنية الضمنيّة المتوارية خلف البنية الظّاهرة.

ومن ثم ترتكز النّظرية التّوزيعية على جملة من الأسس نذكر منها ما يلي:

- عدم الاهتمام بالجوانب الذهنيّة مثل العقل و التّصور، و الفكر و يقصي كلّ تحليل نفسي يعوّل على الاستبطان، و أبرز ما يمكن ملاحظته مباشرة بالاعتماد على السلوك الظّاهر دون سواه و حين يطبّق هذا المنهج على الظّاهرة اللّغوية ينصبُّ التّحليل على الأشكال اللّغوية فحسب، لذلك أطلق بعضهم على اللّغة اصطلاح "السلوك النّطقي".

- التّقليص من دور الدّوافع و القدرات الفطريّة و الظّواهر السّلوكية و إعطاء أهميّة قصوى لعمليّة التّعليم في اكتساب النّماذج السلوكيّة.[8]

ونتيجة لهذه الشّكلانيّة الصارخة الّتي وقع فيها هذا الأجراء على غرار ما سبقه من الإجراءات. راحت اللّسانيات التوليدية تضع منهجا بديلايحاول تفسير الظّاهرة اللّغوية انطلاقًا من عمقها و قبل الانجاز ناقلا بذلك الدّرس اللّغوي من مجرّد الملاحظة و الوصف إلى محاولة التفسير و التنظير، مستبدلا المفهوم السّكوني للّغة بمفهوم دينامي "إبداعي خلاق"بالاعتماد على المنطق و الرياضيّات

بحيث تتجلّى إبداعيّة اللّغة في «المعرفة الاختبارية لدى متكلم مستمع مثالي في استعمال لغته »[9].أي القدرة الضمنيّة التي يمتلكها المتكلم - المستمع المثالي- التي تخول له التلفظ بعدد غير محدود من جمل لغته الأم .

و لا يتأتّى فهم الكفاءة التداولية إلاّمن خلال وسيط هو الأداءوهو«الاستعمال الفعلي للّغة في الظّروف المحسوسة »[10] ،و الّذي لا يعكس على حدّ اعتقاد تشومسكي «العلاقات النّسقية الدّاخليّة التي بموجبها يتمّ الرّبط بين الصوت و المعنى حسب مقتضى النّظام اللّغوي فقط و لكنّه يعكس أيضًا كثيرا من مكونات العمليّة التّواصليّة

إنّ مفهوم الأداء في تصور شومسكي يعني أمرين.

1- يتعلّق بسياق الحال و أدوار المتكلمين.

2- خاص بكيفية أشغال العقل البشري لحدود الذاكرة و تشكيلالبنى الذهنيّة»[11].

إنّ عمل هذه العناصر متحدة بما في ذلك دراسة سياق الحال و الكلام و ظروف الخطاب توشك أن تعلن عن ميلاد توجه وظيفي في دراسة اللغة إلاّ أنه ما فتئ يتعثر عندما أعلن تشومسكي عن ضرورة تفكيك مجموع العوامل المتشابكة ذات الصّلة بالكفاءة الضمنيّة التي تحدد الأداء الفعلي ،و مذأسندت الكفاءة اللّغوية إلى متكلم مستمع مثالي و هو كائن افتراضي غير حقيقي حتى سارت التّوليديّة في طريق البحث المجّرد بعيدًا عن الاستعمال الفعلي للّغة.

و كون هذه الدراسات قد وقفت عند حدّ الجملة فقد قصرت عن دراسة بعض الظواهر مثل ظاهرة الإحالة و تحديد مرجعها، الإضمار، الروابط الإحالية .

و هذا ما بررّ الالتفات إلى دراسة اللّغة في مستوى أكبر من الجملة و هي دراسة

الخطاب إذ يدرس بوصفة بنية كبرى من خلال بيان العلاقة بين وحداته و سياق تشكيلها.

2-الاتجاه التّواصلي: إنّ الأطر المنهجية الضّيقة التي رسختها اللّسانيات الشّكلية بشقيها البنوي الصّارم و التّوليدي الذهني المجردّ بتخليها عن البحث فيما وراء الكينونة اللّغوية بإقصائها المنجز منها و المتجسد فيالكلام مكتفية بالجملة كحدٍّ أقصى .و الأدهى من ذلك تنكرها للدلالة التي هي روح اللغة ،و مناط قيامها رسّخ لدى الباحثين القناعة بضرورة تخطي شكل اللّغة الجامد إلى مجال أرحب حيث تعبّر اللّغة عن ذاتها شكلاً و مضمونًا.

و ذلك لن يتم إلاّ من خلال دراسة استعمالها في التّواصل حيث تلتقي المعرفة اللّغوية بمعارف أخرى كعلم الاجتماع ،و علم النّفس و الفلسفة، و المنطق ،و الرياضيات ، و حيث تدرس اللغة باعتبارها حدثا تواصليّا خاضعا لحيوية الاستعمال ، وحيث يعاد الاعتبار للكلام على أنّه الأداة الفعلية التي تحقق عملية التّواصل، و من ثم دراسة السّياق الذي ينجز فيه الخطاب بمعرفة عناصره و دورها في تشكيله ،و دراسة مقاصد المرسل ووسائله،و معرفة السياقات بأنواعها النّفسي و الاجتماعي.... ذلك أنّ خصائص اللغة لا تظهر إلاّ من خلال «المنجز التّلفظي في سياق معين لأنّ دراسة المتن الظّاهر سواء أكان من حيث تركيبُه أو دلالته تبقى دراسة قاصرة بتراء فمكونات الخطاب "النص" التي تدرسها العلوم الأساسية هي مكونات لا تقبل الاختزال إلى مظهرها الإشاري الصرف ، كما هو معمول به في التّوجهات الاختزاليّة ذات النّزوع الموضوعي مثل السّيكولوجيا، السّلوكية، اللّسانيات البنوية،السميوطيقاالشّكلانية بل تتطلب معرفة بطابعها السّميائي الذي يجعل منها مكونات حية متفاعلة»[12].

لقد شكّلت هذه القناعة انعطافا في مسار الّلسانيات أسس له جملة من اللّسانين ،و الفلاسفة، ليعلن هذا الانعطاف عن ميلاد اتجاه جديد تخطى دراسة القدرة إلى الإنجاز ،وحدود الجملة إلى الخطاب ،و التّركيز على الشّكل إلى العناية بالمضمون ألا و هو الاتجاه التّواصلي المشتمل على مناهج كثيرة منها :النحو الوظيفي ،و اللّسانيات و تحليل الخطاب و لعل أبرز هذه المناهج و أكثرها استخداما في مجال البحث اللّساني المعاصر هو " التّداولية".

[1]« L’étude de langage comporte donc deux parties : l’une essentielle a pour objet la langue, qu’est sociale dans son essence et indépendante de l’individu cette étude est uniquement psychique, l’autre, secondaire a pour objet la part individuelle du langage, C’est-à-dire la parole y compris la phonation elle est psychophysique». Ferdinand de Saussure. Cours de linguistique générale. Edition talantikit p 26

[2]on peut a la rigueur conserver le nom de linguistique a chacune de ces deux«disciplines et parler d’une linguistique de la parole, mais il ne faudra pas la confondre avec la linguistique proprement dite celle dont la langue est l’unique objet»Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale,.P28

[2]« En séparant la langue de parole, on sépare du même coup : 1 ce qui est social de ce que est individuel ; 2 ce qui est essentiel de ce qui est accessoire et plus ou moins accident », Ibid. P 20

[4]« Elle est la partie sociale du langage, extérieure à l’individu qui à lui seul ne peut ni la créer 3-ni la modifier ».Ibid P20

[5] - سياقالحال .أوسياقالتّلفظأوسياقالموقف :ويقصدبه : « الملابساتغيراللّغوية ( منخارجاللغة ) التييتحققفيهاالتّلفظ ( الإطارالمكانيوالزمانيوالظروفالاجتماعيةوالسياسيةوالثقافيةوغيرهاالتيتحفبالأقوالفضلاعنالقائلينوالمخاطبينومايحددهويّتهمورؤيتهمللمعالموماحصللديهممنمعارفلغوية ....» آن ربول، جاك موشلار: التداولية اليوم علم جديد ترجمة سيف الدين دعفوسد.محمد الشيباني، دار الطبيعة للطباعة و النشر، ط1، 2003، ص265.

وعليهفإنعبارةالسّياقتحويبينطيّاتها- حسبمالنوفسكي- ماهوآتٍ : أ- السماتالمتعلقةبالمشاركين: الأشخاص - الحدثغيراللّغويللمشاركين. - الحدثاللّغويللمشاركين. ب – الأشياءالوثيقةالصّلةبالموضوع .ج – تأثيرالحدثاللّغوي . بروان ويول ، تحليل الخطاب ، ص37.

[6]« si je remplace des pièces de bois par des pièces d’ivoire le changement est indifférent pour le système ; mais si je diminue ou augment le nombre des pièces ce changement là atteint profondément la grammaire du jeu » Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, P32

[7]د.مشال زكريا، الألسنة "علم اللغة الحديث قراءات تمهيدية"، بيروت ط 1980، ص15.

[8]ينظر مشال زكريا مباحث في النظرية الألسنيةو تعليم اللغات، بيروت 1983، ص144.

[9]منصف عاشور ، مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة ، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية ،1984 ص99

[10]أحمد حساني ،دراسات في اللسانيات التطبيقية –حقل تعليمية اللغات-ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،دت،ص26

[11]- ينظر مسعود صحراوي ، الأفعال المتضمنة في القول ،بين الفكر المعاصرة و التراث العربي أطروحة دكتراه في اللسانيات ،جامعة الحاج لخضر باتنة (2003-2004) ،ص14 .

[12]ينظر ،بوقرة النعمان ، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ،جامعة باجي مختار ،عنابة 2006 ص 106.

-

المحاضرة الثانية : التداولية المصطلح والمفهوم

إن من أساسيات البحث العلمي التعريف بالمصطلح و ضبط حدوده و بما أن التداولية pragmatique مصطلح غربي كان للأستاذ طه عبد الرحمان [1]فضل ترجمته فإننا سنستوفيه النظر لغة و اصطلاحا حتى يستقر فهمه .

التداولية لغة :في المعاجم الغربية " التداولية pragmatics و الصفة منه pragmatic مشتقان من اللفظ اللاتيني pragmaticus الذي يعني المهارة في القانون أو التجارة و اللفظ اليوناني" pragmaبمعنى عملي أو تطبيقي [2]،و يتقترن بهذا المصطلح في اللغة الفرنسية معنيان أساسيان هما : محسوس و ملائم للحقيقة أما في اللغة الإنجليزية فإن كلمة pragmatics تدل في الغالب على ما له علاقة بما يقتضيه هذا الحقل [3]

الّتداولية اصطلاحا :ذكر بعض الباحثين أن الفيلسوف و المنطقي و الرياضي تشارلز ساندرس بيرس " Charles Sanders Peirc " أول من استخدم هذا المصطلح في علم اللسان ، وهو يتناول علاقة العلامةأو الرموز بالمدلول أو بالشئ ، و قد رأى أن السيميائية تعالج العلاقة بين العلامات و مستعملي هذه العلامات فالثابت أن بيرس مؤسس علم العلامات قد تأثر فيه بالبراجماتية فعرف بعلم العلامات البراجماتي ، و قد حملت العلامة عنده طابعا شموليا متغيرا ، و قد عدها كيانا ثلاثيا تتفاعل داخله العناصر التركيبة و الدلالية و البراجماتية في إطار حركة دائمة تسمى السيميوز ، و قد طوره الفيلسوف الأمريكي تشالز موريس فجعله علما عاما ضمن الفروع الثلاثة لعلم السيمياءعنده والمتمثلة في :

علم الّتركيب: يعنى بدراسة العلاقات الشّكلية بين العلامات بعضها البعض.

علم الّدلالة:و يدرس علاقة العلامات بالأشياء التي تدل عليها أو تحيل إليها.

التّداولية: تهتم بدراسة علاقة العلامات بمفسّريها»[4].

حاول فون فريشVonfrich توضيح الفرق بين هذه الفروع الثلاثة في مثاله الشهير و هو: "الرقص اللغوي" الذي تشير به النّحلة إلى موقع غبار الطلع ،و مصدره ،و الرّحيق للنّحلات الأخريات. إنّ البناء الحقيقي للغة الرّقص – سلسلة الحركات – مسألة تخصّ علم التراكيب، أمّا دلالة الرقص الإشاريّة – الإشارة إلىاتجاه الطّعام ،و مسافته الخ ، فذلك من اهتمام علم الدّلالة، أمّا الطريقة التي يوظّف فيها الرّقص بوصفه مظهرا من سلوك النّحلة كوسيلة لاستدعاءالنحلات إلى مصدر الطعام، فتلك مسألة من اختصاص البراغماتية (التداولية)[5].

قدم عدد من الباحثين تعريفات كثيرة للتداولية نذكر من بينها:

- التّداولية: هي دراسة اللّغة من وجهة نظر وظيفيّة، و هو تعريف يحاول أن يوضح جوانب التّركيب اللّغوي بالإحالة إلى أسباب غير لغويّة،لكن مثل هذا التعريف يقصر عن تمييز التّداولية اللّغوية عن كثير من فروع علم اللّغة المهتمة بالاتّجاهات الوظيفية في اللّغة و منها علم اللغة الاجتماعي و علم اللّغة النّفسي»[6].

- التداولية:فرع من علم اللّغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلم Speakerintention أو هو دراسة معنى المتكلم Speaker meaningعلى أنّ مصطلح معنى

المتكلم مفضل عند الذين يدرسون اللغة من الوجهة الاجتماعية بالرغم من أنّه لا يلتفت إلى أنّ تفسير ما نسمع يحتاج إلى التحرّك بين مستويات عديدة من المعنى.

و مصطلح تفسير الكلام uttirance interprétation المفضل عند الذين يمثلون الاتجاه المعرفي cognitive يتجنّب هذا الخطأ لكنّه يصرف جل اهتمامه إلى متلقي الرسالة، و في هذا تجاهل للضوابط و القيود الاجتماعية التي تحكم إنتاج الكلام»¹.

تعتبر التّداولية عند أوستين « جزء من علم أعم ، هي دراسة التّعامل اللّغوي من حيث هو جزء من التّعامل الاجتماعي ، و بهذا التّعريف ينتقل أوستين باللّغة من مستواها اللّغوي إلى مستوى آخر هو المستوى الاجتماعي في نطاق التّأثير و التّأثر »[7] .تعنى إذن التّداولية بالاتصال اللّغوي في اطاره الاجتماعي الذي يؤثر بخصوصياته في الفعل اللّغوي إنّها تدرس "الملفوظات في سياقها التّواصلي ، فهي تحلل تأثير السّياق على ترجمة الملفوظات "[8] .

كما تركز التّداولية على القصدية ، التي لا تتجلى إلا من خلال الحدث اللّغوي في مقام معين ، لذا فهي تهتم « بدراسة اللّغة التي يستعملها المتكلم في عملية التّواصل ، و عوامل المقام المؤثرة في اختياره أدوات معينة دون أخرى للتّعبير عن مقصده »[9]،لتصبح بذلك قضية التّداولية هي «إيجاد القوانين الكلية للاستعمال اللّغوي ، و التّعرّف على القدرات الإنسانية للتواصل اللّغوي، إذ تتطرق التّداولية إلى اللغة ،كظاهرة خطابيّة،و تواصليّة،واجتماعيّة معا »[10] ،و تصير التّداولية من ثم، جديرة بأنّ تسمى «علم الاستعمال اللغوي»[11]

المقابلات الترجمية لمصطلح la pragmatique :استعمل بعض الباحثين ، مقابلات ترجميةلمصطلح la pragmatique نذكر منها التداولية الذرائعية ،البراغماتية ،النفعية ، الوظائفية ،علم التخاطب ،التخاطبية ، علم المقاصد ،المقامية ،السياقية ...

تتلخص مهام التداولية في :

دراسة استعمال اللغة في الطبقات المقامية المختلفة باعتبارها كلاما محددا صادرا من متكلم محدد و موجها إلى مخاطب محدد بلفظ محدد في مقام تواصلي محدد لتحقيق غرض تواصلي محدد

شرح كيفية جريان العمليات الاستدلالية في معالجة الملفوظات

بيان أسباب أفضلية التواصل غير المباشر و غير الحرفي على التواصل الحرفي المباشر

شرح أسباب فشل المعالجة اللسانية البنيوية الصرفة في معالجة الملفوظات

[1]يقول طه عبد الرحمان في كتابه " في أصول الحوار و تجديد علم الكلام " و قد وقع اختيارنا منذ 1970 على مصطلح التداوليات مقابلا للمصطلح الغربي براغماتيقا لأنه يوفي المطلوب حقه باعتبار دلالته على معنيي الاستعمال و التفاعل معا

[2]ينظر خديجة الشنقيطي ، المنحى التداولي في الترا ث اللغوي عالم الكتب الحديث الأردن 2016ص 14

[3]عبد الحليم بن عيسى المرجعية اللغوية في النظرية التداولية دراسات أدبية دورية فصلية محكمة الجزائر ع1 2008 ص 9

[4]محمود أحمد نحلة، آفاق حميدة في البحث اللغوي المعاصر،دار المعرفة الجامعية ،دت، ص09.

[5]كولنج ، الموسوعة اللغوية، تجربة د.محي الدين حمدي، د. عبد الله الحمدان، النشر العلمي ، جامعة الملك سعود ، 1420 ، 1999ج3، ص174

[6]- محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص12.

[7]ـ راضية خفيف بكري ، التداولية و تحليل الخطاب الأدبي ، مجلة الموقف الأدبي ، دمشق اتحاد الكتاب العرب ، العدد 399 ، تموز ص 56

[8]La pragmatique linguistique etudie les enonces dans leur situation de communication elle analyse donc l’influence du contescte surlinterpretation des enonces. Jean –baptiste vanderHenstP5

[9]ـ ج براون ، ج يول ، تحليل الخطاب ، ترجمة و تعليق محمد لطفي الزليطي و منير التركي جامعة الملك سعود للنشر العلمي 1997 ص 32

[10]ـ مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب،دار الطليعة ، بيروت ،لبنان ،ط/20051،ص 16.

[11]ـالمرجع نفسه ص 17.

-

المحاضرة الثالثة :مصادر الدرس التّداولي المعاصر

تعددت مصادر الدرس التداولي المعاصر إذ لكل مفهوم من مفاهيمه حقل معرفي انثق منه " فالأفعال الكلامية مثلا مفهوم تداولي منبثق من مناخ فلسفي عام هو تيار الفلسفة التحليلية بما احتوته من مناهج و تيارات و قضايا و كذلك مفهوم نظرية المحادثة الذي انبثق من فلسفة بول غرايس و أما نظرية الملاءمة فقد ولدت من رحم علم النفس المعرفي [1]

و بما أن الفلسفة التّحليليّة هي أولى مصادر الدرس التّداولي المعاصر،فقد وجب التعريف بهذا التيار الفلسفي و بمختلف اتجاهاته و اهتماماته و قضاياه ، و التي ارتأت ضرورة الاعتناء بالبحث اللّغوي، و جعله المدخل الأساسي و الأداة المعرفية الضروريّة لدراسة موضوعات الفلسفة، متخذة لنفسها منطلقا واضحاً يكمن في: « إعادة صياغة الأشكال و الموضوعات الفلسفية على أساس علمي ... و يتمثل ذلك الأساس العلمي في اللغة ... و قد اعتبر فلاسفة التحليل هذا المبدأ المنهجي هو علامة قوة منهجهم و حقّانيتة..... »[2] .

و مهما يكن من أمر، فإنّ فلاسفة التّحليل قد رأوا أنّ لا سبيل إلى فهم علاقتنا بالعالم،

و بالكائنات، إلاّ باللّغة ذلك أنّ: «جميع الحالات الموضوعية لشؤوننا، و جميع العلاقات الذاتيّة مع الأفراد و المجتمع… قائم على أساس لغوي، و إن أراد أن يكون له معنى

فالطّابع اللّغوي مرتبط دائما و أبدً بالفهم مادام المعنى الذي تنقله لنا اللّغة لا يصير ملموسًا إلاّ على هذا النحو، فالوجود الذي يمكن أن يكون مفهومًا أولاً هو اللّغة»[3]. وباختصار نجمل مفهوم الفلسفة التحليليّة في النقاط الآتية:

- ضرورة التّخلي عن أسلوب البحث الفلسفي القديم، و خصوصا جانبه الميتافيزيقي.

- تغير بؤرة الاهتمام الفلسفي موضوع نظريّة المعرفة إلى موضوع التّحليل اللغوي.

- تجديد و تعميق بعض المباحث اللّغوية، سيما مبحث " الدّلالة" و الظّواهر اللّغوية المتفرّعة عنه .[4]

و تنقسم الفلسفة التّحليلية إلى ثلاثة اتجاهات كبرى هي:

أ- الوضعانية المنطقية: يقوم هذا التيار الذي يتزعمه رودولف كارنابRudolph Carnapعلى مبدأ أساسي ينص على :« استبدال اللّغة المنطقية الصارمة بهذه اللّغة العادية التي تُسيئ إلى الواقع بما تنطوي عليه من اعتباطية و تناقص و غموض، فسعى من ثمّ بوصفه عالم منطقٍ و فيلسوف إلى تكوين لغة صناعيّة تتوفر لها متطلبات الصرامة و الدّقة اللتيّن افتقدهما في اللّغة الطبيعية»[5].

إنّ سعي هذا التّيار نحو تأسيس لغة صوريّة مصطنعة، أمر قد أوقع به خارج حيز البحث التّداولي، ذلك أنه قد أقصى اللّغات الطبيعيّة من اهتمامه متنكرًا بذلك للقدرات التّواصليّة الهائلة التي تملكها اللّغات الطّبيعية، حيث تظهر القدرات التّواصلية لهذه اللّغات في استعمالها العادي، أي من قبل المتكلمين العاديين في الحياة الطّبيعية العادية.

ب- الظاهراتية اللغوية*: تتجاوز الظّاهراتية اللّغوية التي يتزعمها "أدموند هوسولEhusserl" البحث في مستوى اللّغة المتجسدة كلامًا ، أو نصًا إلى البحث في الشّروط الذّهنية للأداء اللّغوي ، فالظاهراتية:« علم يبحث عن كيفية إقامة علمٍ كلي قبلي تنطوي تحته جميع العلوم الجزئية، فهي منهج يهدف إلى فهم المضامين العقليّة التي تنطوي عليها الظواهر العالميّة الكليّة»[6].

إنّ البحث فيما وراء الكينونة اللّغوية " المرحلة الذهنية " بحث في غاية التّجريد لا يمتّ بأيّ صلة للاستعمال اللّغوي الأمر الذي يجعل هذا المنظور في خانة سابقة.

إلاّ أنّه لا يمكن التّنكر لأهمّ مبدأ إجرائي استفادت منه اللّسانيات التّداولية و هو مبدأ القصديّة "intentionnalité" الذي استثمره الفيلسوف أوستين في دراسة ظاهرة الأفعال الكلاميّة ،و اتخذه سيرل أساسًا لتصنيف القوى الإنجازية.

لقد خرج تيار الوضعانيّةالمنطقيّة ،و الظاهراتية اللّغوية عن إطار البحث التّداولي بسبب عدم اهتمامها باللّغة العادية ، فهي تقصي القدرات التّواصلية التي تمتلكها الّلغات الطبيعية ، و تقصيها تماما من نشاطها العلمي ، بينما لا تظهر القدرات التّواصلية الفعلية للغات الطبيعية إلا في الاستعمال العادي ، و لم يبق من ضمن التيارات الثلاث إلاّ التيّار الأخير و نقصد به فلسفة اللّغة العادية و هو الذي نشأ بين أحضانه ظاهرة الأفعال الكلاميّة

ج- فلسفة اللّغة العادية: يعدّ فيتجنشتاين" l’Wittgenstein " مؤسس تيار فلسفة اللّغة العاديّة، و هو يشارك الوضعانيّة المنطقيّة قناعتها بضرورة التّخلي عن الميتافيزيقا و تبني بحث فلسفي يتّخذ اللّغة موضوعا لدراسته، إلاّ أنّه يختلف عنها في نقطة جوهريّه شكلت منطلقًا لبداية فلسفته ،و قد أشار فيتجنشتاين في هذا السّياق أنّ« الإرباك الفلسفي ينشأ من سوء استخدام اللّغة العادية، و لإزالة هذا الإرباك لا بدّ من إظهار الاستخدام الصّحيح للمفاهيم الأساسيّة التي تُشكل الحديث في الفلسفة، و توضيح الطريقة التي يمكن أن تجعل استخدام الفيلسوف لهذه المفاهيم استخدامًا خاطئًا»[7].

و بهذا يبدأ فيتجنشتاين برسم أولى ملامح منهجه المعروف باسم "منهج ألعاب اللّغة" .و الذي أوضح من خلاله كيف تستخدم اللّغة في استعمالها العادي من قبل المتكلّمين العاديين،و كيف يمكن أن يؤدي توسيع هذا الاستعمال إلى صعوبات فلسفية و منه رأى أنه من الضروري تخطي محاولة اكتشاف معاني مفاهيم معينة خلال عملية التّحليل بالمعنى الذي استخدمه "رسل" لتكون بذلك مهمة الفيلسوف محدّدة في « توضيح مغزى هذه المفاهيم بالإشارة إلى الطّريقة التي تستخدم بها في الواقع، لهذا قيل أنّ فيتجنشتاين كان مسؤولاً عن ذلك القول المشهور المميز لنشاط فلاسفة اللغة: لا تسأل عنالمعنى، بل اسأل عن الاستعمال»[8] .فأهم ما ميز فلسفته التّحليلية بحثه في المعنى و ذهابه إلى أن المعنى ليس ثابتا و لا محددا و دعوته إلى تفادي البحث في المعنى المنطقي الصارم " [9] .

على أنّ التّراث الذي تركه فيتجنشتاينلم يكتسب مكانته الحقيقيّة في الدّرس اللّغوي المعاصر إلاّ بعد أن تبنّاه نخبة من فلاسفة أكسفورد و هم أوستين J.L.Austinالذي بدا متأثرًا في كتابه "عندما يكون القول هوالفعل " بفكر فيتجنشتاين ،وسيرلsearle الذي اتخذ من أفكار هذا الفيلسوف معيارًا في دراسته للقوى المتضمنة في القول.

علما أنّ المفاهيم التّداولية الأخرى لها منابعها الفكريّة الخاصّة، إذ ينبثق مفهوم نظريّة المحادثة من فلسفة جرايس المتمثل في مبدأ التّعاون ،و مسلماته الحواريّة، فيما تعتبر نظرية الملائمة سليلة علم النّفس المعرفي مستغلّة إحدى مسلمات مبدأ التّعاون.

3- توجهات التّداولية المعاصرة: تتلخص التّداوليّة المعاصرة في نظر " فرانسيس جاك " في ثلاث نظريات معاصرة تشكل الأساس المعرفي :

- نظرية الأفعال الكلاميّة.

- نظرية الملفوظية.

- نظريات استراتيجيات الخطاب.[10]

[1]مسعود صحراوي التداولية عند العلماء العرب ص 18

[2]ـ المرجع نفسه20.

[3]ـينظر مسعود صحراوي، الأفعال المتضمنة في القول، ص،41.

[4]ـ ينظر مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص، 21.

[5]ـمسعود صحراوي، الأفعال المتضمنة في القول، ص:44

*ارتبط أول ظهور لمصطلح phénoménologie بالفيلسوف و الرياضي الألماني J .H. Lambert في القرن 18 و يعني المصطلح علم أو نظرية الظاهر L apparence ، و الأصل اليوناني للمصطلح هو phainoménonو يعني حرفيا ما يظهر و ما يرى ، و يتعلق الامر في الفينومنولوجيا بوصف الأشياء كما تظهر مما يعني وصف طريقة تجليها ، و لكي يظهر الشيء لابد أن يظهر لشخص ما فكل ظاهرة يفترض فيها وجود فاعل مما يعني عسر الفصل بين الفينومينولوجيا و التوجه العام للفلسفة الحديثة نحو الذاتية ، و قد استعمله هيقل لدلالة على حركة التجلي الذاتي للنفس المطلقة في التاريخ ، كما استعمله هاملتون أحد أبرز رموز الفلسفة الاخلاقية للدلالة على العلم الذي يدرس قوانين الفكر من وجهة نظر نفسية ، أما برنتانو فقد استعمله للدلالة على البسيكولوجيا الوصفية la psychologie descrptive و قد جعله الفيلسوف الالماني Edmond Husserl عنوانا جامعا لمشروع و طريقة فلسفيين الكلمة المفتاح فيهما العودة إلى الأشياء ذاتها في إطار البحث عن اليقين ينظر أحمد الوردني نظرية المعنى بين التوصيف و التعديل و النقد ، مركز النشر الجامعي ، تونس ، دط 2007 ،ص 143ـ 144 .

[6]ـالمرجع السابق، ص:49

[7]ـ محمد مهران، دراسات في فلسفة اللغة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، د/ط، 1998، ص:40

[8]ـمحمد مهران، دراسات في فلسفة اللغة ، ص:41

[9]ـمحمود عكاشة ،النظريةالبراجماتية اللسانية التداولية دراسة المفاهيم و النشأة و المبادئ ،مكتبة الآداب القاهرة مصر ط1 2013 ص 56

[10]ـ مسعود صحراوي، الأفعال المتضمنة في القول بين الفكر المعاصر و التراث العربي، ص54.

-

المحاضرة الرابعة :النظريات التداولية و أبرز مجالاتها

ينبني البحث التّداولي بإجماع جلِّ الباحثين في هذا المجال على أربعة مفاهيم أساسية هي:

الإشارياتDeixis ، الافتراض المسبق presuposition، و الاستلزام الحواري l’implication conversationnelle،و الأفعال الكلامية.les actes de langage .

-أ مفهوم الافتراض المسبق-*presuposition:

عند كلّ عمليّة تواصليّة تنطلق الذواتُ المتخاطبة من معطيات أساسية تعدّ بمثابة الخلفيّة المشتركة فيما بينها، هذا ما يسمى بالافتراضات المسبقة و التي لا يصرح بها المتكلمون

و هي تشكل« خلفية التّبليغ الضّروريّة لنجاح العمليّة التّبليغية، و هي محتواة في القول، سواء تلفظ بها القائل إثباتًا أو نفيًا»[1] ،

و هكذا لو اختزلنا قولا ما ليكن هذا الاختيار نفيًا فإنّ الافتراض المسبق يظل صالحًا.

ففي الملفوظ (1) مثلا:

(1)– أغلق الباب

و في الملفوظ (2)

(2) – لا تغلق الباب

في كلا الملفوظين خلفية "افتراض مسبق" فحواها " أنّ الباب مفتوح"

- مثال آخر: في مقامٍ تواصلي معين، يقول الطرف (أ) للطرف (ب) كيف حال زوجتك

و أولادك ؟

يردّ الطّرف الثاني قائلا: إنّها بخير، و الأولاد في عطلة شكرًا.

فالافتراض المسبق ههنا للملفوظ يقتضي أنّ الطّرف (ب) متزوّج ، و له أولاد ، و أنّ الطرفين (أ) و (ب) تربطهما علاقة ما تسمح بطرح هذا السّؤال.

و في حالة ما إذا كانت الخلفية التّواصلية غير مشتركة بين الطّرفين فإنّ الطرف (ب) يرفض هذا السّؤال و يتجاهله.

فيجيبه قائلا:

- لا أعرف.

- لست متزوجا.

- لقد طلقت زوجتي.

أنواع الافتراض المسبق :

افتراض مسبق للوجود: لا يفترض وجود الافتراض المسبق الوجودي في عبارات التملك فحسب و إنما يوجد عموما في أية عبارة اسمية فعند استعمال المتكلم للعبارات الواردة في الأمثلة الآتية

"ملك السويد أو الحمامة أو الفتاة جارتنا "فإن المتكلم يلتزم بوجود الكيانات المسماة [2]

الافتراض المسبق الواقعي :يمكن معاملة المعلومة الافتراضية المسبقة التي تلي فعلا مثل يعلم أو يدرك على أنها حقيقية و تسمى الافتراض المسبق الواقعي ، تبين الأمثلة الآتية أفعالا و عبارات تحتوي على إفتراضات مسبقة واقعية

1- لم أدرك أنه كان مريضا .>> كان مريضا

2- نحن نادمون لأننا أخبرناه .>> أخبرناه

3- لم أدر أنها كانت متزوجة .>> كانت متزوجة

4- لم يكن إنصرافه المبكر غريبا .>>إنصرف مبكرا [3]

5- أنا سعيد لأن الأمر انتهى >> انتهى الأمر

الإفتراض المسبق المعجمي :فيالافتراضات المسبقة المعجمية يفسر استعمال صيغة بمعناها المؤكد عادة بالافتراض أن معنى آخر " غير مؤكد " قد تم فهمه ، فعلى سبيل المثال كلما ذكرت أن شخصا تمكن من انجاز شيء ما سيصبح حينها المعنى المؤكد أن ذلك الشخص نجح بطريقة ما ، و عند قولك أن شخصا لم يتمكن من انجاز شيء ما ، يكون المعنى المؤكد أن ذلك الشخص لم ينجح . و في كلتا الحالتين هناك الافتراض المسبق غير المؤكد أن ذلك الشخص حاول القيام بذلك الشيء، لذا تفسر " تمكن " عادة على أنها تؤكد " نجح " و تفترض مسبقا "حاول " و في الأمثلة الآتية توضيح لما سبق

أقلع عن التدخين >> كان مدخنا

بدأوا بالتذمر >> لم يكونوا متذمرين من قبل

أنت متأخرمجددا>>كنت متأخرا من قبل [4]

ملاحظة:في الافتراض المسبق المعجمي يؤخذ استعمال المتكلم لتعبير معين على أنه يفترض مسبقا مفهوما آخرا غيرمذكور ، بينما في حالة الافتراض المسبق الواقعي يؤخذ استعمال تعبير معين على أنه يفترض مسبقا صحة المعلومة المذكورة قبله

الافتراض المسبق البنيوي :في حالة الافتراض المسبق البنوي تحلل بعض بنى الجمل عرفيا و بانتظام على أنها تفترض مسبقا ذلك الجزء من البنية الذي افترضت صحته على سبيل المثال يتم تفسير السؤال الاستفهامي " متى وأين " عادة مع الافتراض المسبق أن المعلومات التي تلي هذه الأدوات معروفة الحال كما هو موضح في المثال الآتي

متى انصرف >> انصرف

من أين اشتريت السيارة >> اشتريت سيارة[5]

الافتراض المسبق غير الواقعي:هو الافتراض المسبق الذي تفترض عدم صحته و هو ما صاحب استعمال أفعال مثل يحلم و يتصور و يتظاهر فمفاد هذه الأفعال أن الذي يتبعها غيرصحيح كما هو موضح في الأمثلة الآتية

حلمت أني ثري >> لست ثريا

تصورنا أننا في هاواي >> لم نكن في هاواي

يتظاهر أنه مريض >> ليس مريضا [6]

الافتراض المسبق المناقض للواقع : و هو الافتراض المسبق الذي يكون مناقضا للحقائق كما هو الشأن مثلا في التركيب الشرطي الذي يسمى عادة " الشرط المناقض للواقع " حيث يفترض مسبقا أن المعلومة ههنا غير صحيحة وقت الكلام فقولك مثلا

لو كنت صديقي لساعدتني >> لست صديقي [7]

ملاحظة :تعتبر "الافتراضات المسبقة" ذات أهميّة بالغة في عمليّة التّواصل ، و الإبلاغ فقد اعترفت التّعليمية Didactique بدور الافتراضات المسبقة، إذ لا تكمن وظيفة المعلم في تزويد المتعلم بمعارف جديدة إلاّ بافتراض وجود أساس سابق يتم الانطلاق منه ، البناء عليه ، أمّا مظاهر سوء التّفاهم التي تنطوي تحت التّواصل السيّئ فسببها الافتقار إلى جملة الافتراضات المسبقة الضروريّة لقيام أي فعل تواصلي.

الاشاريات : تحوي اللغات الإنسانية عادة عددا من الكلمات التي يصعب التعرف على دلالتها ، حتى لو وضعت في سياق واضح لأن بنيتها و جذورها لا تسعف في التعرف على دلالتها و لا يعني ذلك أن هذه الكلمات ليس لها مرجعية معجمية فأسماء الإشارة مثلا لا يمكننا أ نعرف ما تشير إليه ما لم نعرف المتحدث و إلى ماذا يشير فعبارة لن تتكررهذه الأخطاء مستقبلا .تعدها السانياتالتدوليةمبهة لوجود كلمة هذه التي لا نستطيع تحديد دلالتها .

و قد تسمى أيضا المعينات لأنها تحيل إلى مكونات السياق الاتصالي و هي " المتكلم ، المتلقي ، زمن المنطوق و مكانه ... و يعني هذا أن هذه الكلمات غير مستقلة عن السياق المتغير ، ولا يمكن انتاجها و تفسيرها بمعزل عنه ، و قد تكون هذه المؤشرات :

زمانية :مثل " أمس ، غدا الآن ...:"

مكانية: مثل " هنا ، أمام ، فوق ..."

شخصية: من خلال الضمائر الدالة على المتكلم و المتلقي مثل " أنا و أنت "

خطابية :مثل " لكن ، فضلا ، من ثم ، عن ذلك "

اجتماعية :تشير إلى علاقة بين المتكلمين و المتلقين مثل " حضرتك ، أخت ، خالة ..."

ب-الاستلزام الحواري-* l’implication conversationnelle:يرجع البحث في هذا المجال إلى الفيلسوف "جرايس" عندما ألقى محاضراته في جامعة اهارفورد و كانت نقطة البدء عنده بعدما لاحظ أنّ «النّاس في حواراتهم يقولون ما يقصدون و قد يقصدون أكثر مما يقولون، و قد يقصدون عكس ما يقولون ،و من ثم صبَّ جُلّ اهتمامه على محاولة إيضاح الفروق بين ما يُقال وما تعنيه الكلمات، و العبارات بقيمها اللفظية، و ما يقصد و هو ما يريد المتكلم أن يبلغه السّامع على نحو غير مباشر»[8] . فأراد أن يقيم جسرا بين ما يحمله القول من معنى صريح ، و ما يحمله القول من معنى ضمني و هو ما كان سببا في ظهور نظرية الاستلزام الحواري و تتلخص خواصه عند قرايس في ما يلي :

الاستلزام يمنكن إلغاؤه

الإستلزام متصل بالمعنى الدلالي لما يقال

الاستلزام متغير

الاسستلزام يمكن تقديره

تعين معرفة الاستلزام على الإحاطة بالفعل الانجازي غير المباشر الذي قدمه جون سيرل في نظريته الانجازية كما وضح قرايس انقسام الدلالة التركيبية إلى معان صريحة تشتمل على محتوى قضويو قوةانجازية حرفية بينما تشير المعاني الضمنية إلى معان عرفية اقتضائية و معان حوارية استلزامية

الأفعال الكلامية : يعد البحث في نظرية الفعل الكلامي " ويطلق عليها أيضا نظرية الحدث اللغوي ، و نظرية الحدث الكلامي ، و النظرية الإنجازية " بحثا في صميم التداولية اللغوية بل إن التداولية في نشأتها الأولى كانت مرادفة للأفعال الكلامية ، و كان جون أوستين أول من نبه إليها الفلاسفة المعاصرين ثم نضجت النظرية في مرحلة لاحقة على يد العالم جون سيرل و تقوم على مبدأ تداولي هو أن الناس لا يكتفون بتوظيف الكلمات و الجمل للتعير عما في أنفسهم ، بل أحيانا يؤدون أفعالا عن طريق نطق الجمل فالمتكلم في هذه الحالة لا ينطق فقط بل يربط الفعل بالكلام "[9]

نظرية الملائمة : صاغها كل من الإنجليزي "ديردر ولسن " و الفرنسي دان سبربر تتلخص مادؤها في المزاوجة بين الترميز و الاستدلال في عملية تأويل الخطابات ، و ذلك بإنتاج مثير واضح للمخاطب ، فيسعى إلى جعل مجموعة من الافتراضات واضحة ...بالنسبة إل المخاطَب ، كما أن السياق في هذه النظرية ليس معلومة معطاة ، بل هو بنية مولدة من افتراضات سياقية مستمدة من تأويل للأقوال السابقة من ناحية ، و مرتبطة من ناحية أخرى بالمحيط الفيزيائي الذي أطر العملية التواصلية و كذلك المعلومات المستقاة من ذاكرة النظام المركزي بمداخلها الثلاثة : المدخل المنطقي المدخل المعجمي و المدخل الموسوعي [10]

* الافتراض السابق أوالاضمارات التداولية في التواصل اللساني هي المعطيات و الافتراضات السابقة التي تفهم من سياق الكلام او يتضمنها التركيب و تمثل الخلفية المعرفية لاطراف الحوار و تقوم على المسلمات الواقعية و الذهنية و هي من العوامل التي تحقق الفهم و يتسع مفهوم الافتراض السابق ليشمل المعلومات العامة و سياق الحال و العرف الاجتماعي و العهد بين المتخاطبين

[1]- جيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية ترجمة محمد حياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، ص34.

[2]جورج يول التداولية ، ت قصي العتابي ،الدا رالعربية للعلوم ناشرون ، دار الأمان ا، لرباط 2010،ص 54

[3] المرجع نفسه ،ص ن

[4]جورج يول ، التداولية ، ص 55

[5]المرجع نفسه، ص 55 -56

[6]جون يول ، التداولية ،ص 57

[7]المرجع نفسه ، ص ن

* يختلف مفهوم الاستلزام عن مفهوم الاقتضاء فالاستلزام مفهوم لساني براجماتي يتغير بتغير ظروف إنتاج العبارة اللغوية ، و الاقتضاء يتميز بكونه لا يتغير بتغير ظروف العبارة فهو ملازم لها في جميع الأحوال و مبدأ الاستلزام الحواري أصيل في التراث العربي ، قال الرازي " إن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسمى على لازمه " المحصول في أصول الفقه فخر الين الرازي دار الكتب العلمية ، ط 1 / 1988 ، ج1 ص 219 وهذا الانتقال يعني عدم وجود الافتراض في معنى الجملة ، و لكنه اتصل بها برابط عقلي أو طبيعي أو اجتماعي ، و هو عند عبد القاهر الجرجاني معنى المعنى قال " إن المعنى هو المفهوم من ظاهر اللفظ ، أما معنى المعنى فهو أن تعقل من اللفظ المعنى ، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر " عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز ، مراجعة و تصحيح الشيخ محمد عبده دار المعرفة بيروت 1981 ص 203

[8]ـ محمود أحمد نحلة، آفاق جيدة في البحث اللغوي المعاصر، ص33.

[9]فهد اللهيبي ، المفاهيم التداولية و أثرها في اللسانيين العرب ص 27

[10]النعمان بوقرة ، الخطاب التداولي في التراث و الدراسات الغربية الحديثة قراءة في الأصول و المفاهيم و الغايات التطبيقية منشورات مركز بحوث كلية الأداب عمادة البحث العلمي جامعة الملك سعود ع 135 /2010 ، ص 02

-

المحاضرة الخامسة نظرية الأفعال الكلامية عند أوستين

تأسست نظرية الأفعال الكلاميةعلى قاعدة مفادها أنّ جوهر العمليّة التّواصلية لا يقتصر على تبادل أو نقل المعلومات فحسب , بل إنّه كفيل بتحقيق فعليّ للحدث ، بمعنى أنّك إذا نطقت بجملة من قبيل " زوجتك ابنتي " فإنّك لا تنشئ قولا فقط بل تؤدي فعلا ، فعلٌ تحكمه القواعد ،و الأعراف و توجّهه الأهداف . و من ثمّ فالفعل الكلامي هو« الملفوظ المتحقق من قبل متكلّم محدّد في سياق محدّد و الّذي لا تكون اللّغة معه مجرّد أداة تواصليّة بل فعلا اجتماعيّا أو سلوكا فرديّا أو مؤسساتيّا »[1]

ظهورنظرية الأفعال الكلامية :

ارتبطت بدايات نظرية الأفعال الكلامية بفلاسفة اللغة الذين أسهموا شكل مباشر في نشأتها و تطويرها حيث ينطلق روادها من مسلمة تنص على أن اللغة الطبيعية هي الوسيط الأمثل لنقل أفكار الانسان و تجسيد قصده غير أن دورها لا يقف عند هذا الحد فحسب إذ لا تقتصر مهمتها على نقل الخبر و وصف الواقع بل توظف أيضا لانجاز أعمال لا تؤدى من دونها .

ومن أبرز رواد هذا التيار "فيتغنشتاين Wittgenstein ِ " في مرحلته المتأخّرة " التي يعبرّ عنها كتابه بحوث فلسفيةPhilosophicalInvestigations ،الذي رأى أن وظيفة اللغة لا تقتصر على تقرير الوقائع أو وصفها لكن للغة وظائف أخرى كالأمر و النهي و الاستفهام ... فليست اللغة عنده حسابا منطقيا دقيقا لكل كلم ففيها معنى محدد ل للكلمة الواحدة معان متعددة تعدد استخدامنا لها في الحياة اليومية ،بحيث تتعدد معاني الجمل بتعدد السياقات التي ترد فيها فالمعنى عنده هو الاستعمال .

لقد كان لإرث فيتغنشتاين أثرا بالغا على "أوستين Austin "الذي تصدى للرد على فلاسفة الوضعية المنطقية في محاضراته التي نشرت في كتاب-

thingswithwordsHow to do " - الذين "رأوا أن اللغة وسيلة لوصف الوقائع الموجودة في العالم الخارجي بعبارات إخبارية ثم يتم الحكم بعد ذلك على هذه العبارات بالصدق إن طابقت الواقع و بالكذب إن لم تطابقه ، فإذا لم تطابق العبارة واقعا فليس من الممكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب و هي من ثم لا معنى لها ... و هم بذلك يخرجون من اللغة معظم أنواع الخطاب الأدبي و الديني الأخلاقي فهي معيارهم لا معنى لها "[2].

أنكر أوستين مقولة " اقتصار وظيفة اللغة على وصف ،وقائع العالم و أطلق عليها عبارة " المغالطة الوصفية " ورأى أن هناك عبارات تشبه العبارات الوصفية في بنائها لكنها لا تصف وقائع العالم و لا توصف بالصدق و لا الكذب كأن يقول أحدهم : سميت ابنتي فاطمة أو أتعهد بكفالة اليتيم الخ فهذه العبارات و أمثالها لا تصف وقائع العالم الخارجي بل إن الناطق بها لا ينشئ قولا بل يؤدي فعلا هو "الفعل الكلامي " .

ميز أوستين في البداية بين نوعين من الجمل :

جمل وصفية" إخبارية " : هي جمل تصف وقائع العالم الخارجي و تكون صادقة أو كاذبة

جمل انجازية" أدائية " :تنجز بها في ظروف ملائمة أفعال أو تؤدى ولا توصف الصدق أو الكذب بل تكون ناجحة " موفقة " أو فاشلة و يدخل فيها التسمية و الوصية و الاعتذار و الرهان و النصح و الوعد بحيث

و قد حدد الفرق بين هذين النمطين عن طريق وضع مجموعة من المعايير منها ما هو مقالي و منها ما هو مقامي

المعايير المقالية: تتعلق بالجانب الشكلي للجملة حتى تكون إنجازية

يجب أن تكون مبنية للمعلوم و مشتملة على فعل من النوع الانجازي مثل أمر نهى و وعد ..

يجب أن يكون الفعل متصفا في الحاضر

يجب أن يكون منتج الجملة المتكلم المفرد

المعايير المقامية

وضع فيها أوستين معيارين هما :

معيار الصدق / الكذب في الجمل الوصفية .

معيا النجاح / الفشل في الجمل الانجازية.

كما صاغ جملة من الشروط المقامية الي يجب الاستجابة لها لضمان نجاح الفعل و صيانته من الفشل و هي :

يجب أن يحصل تواضع و اتفاق عل نهج مطرد متعاف عليه ، و أشخاص مشاركون في عملية التواصل داخل طبقات مقامية معينة

يجب أن تكون الظروف ملائمة و أن يتوف لدى المشاركين نية إنجاز الفعل و يتم انجاز الفعل من طرف جميع المشاركين و بصورة صحيحة .

يجب أن ينفذ المشاركونالنهج على وجه صحيح مضبوط[3].

ينهض كل ملفوظ عند أوستين على نظام شكلي دلالي انجازي تأثيري كما يعد نشاطا ماديا نحويا يتوسل أفعالا قولية لتحيق أغراض إنجازية و غايات تأثيرية تخص ردود فعل المتلقي و من ثم فهوفعل يطمح إلى أن يكون ذا أثر في المخاطب اجتماعيا،أو مؤسساتيا و قد توصل أوستين في آخر مرحلة من بحثه إلى تقسيم الفعل الكلامي الكامل إلى ثلاثة أفعال فرعية هي :

- فعل التلفظ( الكلام – القول )l acte locutoire :و يقصد به « إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات بناء نحويّ سليم و ذات دلالة »[4]بمعنى أنّه فعل يتحقق بمجرد التّلفظ بأصوات لغويّة ذات تركيب نحوي سليم يحيل إلى مراجع معروفة، ينتج عنه معنى معين ففعل القول يشتمل بالضرورة على أفعال لغوية فرعية و هي المستويات اللسانية المعهودة ، المستوى الصوتي و المستوى التركيبي و المستوى الدلالي و لكن أوستين يسميها أفعالا ، الفعل الصوتي و الفعل التركيبي و الفعل الدلالي وبهذا فهو أساس الأصناف ( الأفعال الأخرى ) فالتلفظ بالفعل الكلامي يقود إلى تحقيق فعل آخر هو :

الفعل لإنجازي Acte illocutoire: و هو أساس هذه النظرية إنّه : « العمل الذي يتحقق

بقولنا شيئا ما»[5] .و هذا الصنف من الأفعال الكلامية ه المقصود من النظرية بأسرها و لهذا اقترح أوسين تسمية الوظائف الثاوية خلف هذه الأفعال بالقوى الإنجازية مثل السؤال أو التحذير أو الأمر ...فالفرق بين فعل التلفظ و فعل الإنجاز هو أن الثاني قيام بفعل من قول شيء في مقابل الأول الذي هو مجرد قول شيء

"الفعل التأثيريacte perlocutoire" أو ما سماه أوستين بلازم فعل الكلام ،و يحدث ذلك عندما يسعى المرسل إلى التّأثير بفعله على سلوك أو مشاعر المرسل إليه ، كإقناعه ، أو تشجيعه ...، فالتلازم بين هذه الأصناف الثلاث لا يقف عند هذا الحد ،بل إنّه:« و لكي تنجز فعل الكلام ، و بالتّالي قوّة فعل الكلام ،لابدّ أيضا من أن ننجز نوعا آخر من الأفعال . فأن نقول شيئا ماقد يترتب علية أحيانا أو في العادة ، حدوث بعض الآثار على إحساسات المخاطَب و أفكاره أو تصرفاته ، كما يستلزم ذلك لوازم و نتائج قريبة تؤثر على المتكلم و غيره من الأشخاص الآخرين، و قد يقع أن نتعمّد إحداثهذه الآثار. و النّتائج، و اللوازم عن قصد و نيةأو غرض ما ، و من ثمّ يجوز أن نتحدث، و نحن نأخذ في اعتبارنا اجتماع كل تلك الأمور، أنّ المتكلم قد أنجز شيئا ما أو فعلا ما ...و إنجاز فعل من هذا النّوع ، يمكن أن نسميه بإنجاز ما ترتّب عن فعل الكلام ما لزم عنه، و هو بالضبط مصطلحنا "لازم فعل الكلام"»[6] .

و عليه فإن المرسل يتوصّل من خلال الفعل الإنجازي- و الذي يرتكز أساسا على فعل التّلفظ - إلى تحقيق فعل آخر،هو الفعل التأثيري ،فقد يتوصل مثلا من خلال فعل الإخبار إلى بعث السّرور في قلب المرسل إليه .

خصائص الفعل الكلامي : للفعل الكلامي عند أوستين ثلاثة خصائص هي :

إنه فعل دال

إنه ففعل إنجازي أي ينجز الأشياء و الأفعال الاجتماعية الكلمات

إنه فعل تأثيري أي يتك آثارا معينة في الواقع خصوصا إذا كان فعلا ناجحا[7]

يرتبط الفعل الإنجازي عند أوستين ارتباطا وثيقا بمقصد المتكلم و على السامع أن يبذل الجهد الكافي للوصول إليه ويختلف على إثره الكلام إل أضرب تخلف بدوها من حيث نوع الكلام المنجز إخبارا أو استفهاما أو نداء ...

يعير أوستين الفعل الانجازي اهتماما خاصا النظر إلى الفعل التأثيري مبررا ذلك بجملة من الحجج أهمها

الفعل الانجازي لا يمكن أن يكون إلا لغويا ففي حين يفتق الفعل الانجازي لهذه السمة لأن رد الفعل قد يكون لغويا و قد يكون عمليا

يتحكم المتكلم في الفعل الانجازي و يتعذر عليه ذلك بالنسبة للفعل التأثيري

يحكم العرف الفعل الانجازي فيتوسل إليه بطرائق عرفية تتمثل في الصيغ و التراكيب الانجازية المتداولة من أمرية و ندائية و استفهامية ...أما الآثار المخلفة لدى المخاطب فهي عبارة عن نتائج خالية من كل عنصر عرفي .[8]

صنف أوستين الأفعال الكلامية على أساس قوتها الانجازيةفجعلها خمسة أفعال يتحققهدفالمرسلبمجرد التّلفظ بها و هي كالآتي :[9]

-أفعال الأحكام ( أفعال القرارات التشريعية ) verdictives:

و تهدف إلى إصدار الأحكام من طرف حكم أو حكيم ( كالقاضي أو حكم المباراة ) وليست هذه الأحكام نهائية أو نافذة ، و قد تكون ( أحكاما ) تقديرية وظنية في صورة رأي مثل : يقدر – يعين – يحلل - يبرئ .

1-أفعال القرارات( أفعال الممارسات التّشريعية)exécutives :

و تهدف إلى إصدار أحكام فاصلة و هي ممارسات تختصّ بها السّلطة التّشريعية

و القانونية كإصدار حكم تجنيدٍ أو تعيين...

2-أفعال التّعهد ( الأفعالالإلزامية ) : commissives

يهدف المرسل من خلالها إلى إلزام نفسه بفعل شيء ما مثل الوعد ، الضمان ، التّعهد .

3-أفعال السّلوكbehabitives:

و هي أفعال يتوسلها المرسل بهدف التّعبير أو إبداءسلوك معين . كالشّكر و الاحترام

و التّحية ، و الرجاء .

4-أفعال الإيضاح ( التفسيرية )expositives:

و الهدف منها توضيح وجهة نظر أو بيان رأي أو ذكر حجة كالإثبات ، و الإنكار و الاستفهام ، و التشكيك .

[1]ـ مسعود صحراوي، الأفعال المتضمنة في القول، ص83.

[2]محمد أحمد نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ص 42 -43

[3]جون أوستين نظرية أفعال الكلام العامة ، كيف ننجز الأشياء الكلمات تر عبد القادر قنيني أفريقا الشرق 2006 ص 26 و في مايلي النص كما ورد في quand dire c’est faire :

Acte Locutoire : « C’est la production de sons de mots entrant dans une construction et

douce d’une signification» Austin, quand dire c’est faire paris le seuil 1970P109

[4]ـ محمد أحمد نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص68.

[5]ـ آن روبول ، جاك موشلار ، التداولية اليوم علم جديد في التواصل تر سيف الدين دغموس ، محمد الشيباني المنظمة العربية للترجمة دار الطليعة بيروت 2003، ص32و هذا نص تعريف الفعلالانجازي التأثير عند أوستين كما وردا في كتابه quand dire c’est faire

Acte Illocutoire : « Il s’agit d’un acte effectué en disant quelque chose»ibid P113

.Acte Perlocutoire : « produire un acte locutoire et par la un acte illocutoire, c’est produire encoure un troisième acte dire quelque chose provoquer souvent le plus souvent certains effets sur les sentiments les pensées.» Austin, quand dire c’est faire.P114

[6]ـ أوستين ، نظرية أفعال الكلام ، ص121 ، 122 .

[7]مسعود صحراوي التداولية عند العلماء العرب ص44

[8]خديجة الشنقيطي المنحى التداولي في التاث اللغوي عالم الكتب الأردن 2016ص 59-60

[9]ـ المرجع السابق، ص69.

-

المحاضرة السادسة نظرية الأفعال الكلامية عند سيرل

لم يكن سيرلمقتنعا بما ورثه عن أستاذه أوستين من تصنيف للأفعال الكلامية ذلك أن تصنيفها كان قائما على ما تقتضيه معانيها المعجمية لا على الأفعال ذاتها,هذا ماجعله ينتقد هذا المنهج بشدّة ، موضحا أن منهج أوستين لم يكن واضح المعالم متماسكا . مبينا أنّ:« نقطة الضعف الجوهرية في هذا التّصنيف أنّه لا يقوم على مبدأ أو مجموعة منالمبادئ المنسجمة إذا استثنينا " الوعديات " التي استخدم فيها أوستين مبدأ واضحا هو غرضها الإنجازي كقاعدة محددة لعلاقة خطابيّة واضحة »[1]

يمكن إعادة صياغة التعديلات التي أدخلها سيرل على تصنيف أوستين كما يلي:

قام بتعديل التقسيم الذي قدمه أوستين للأفعال الكلامية فجعله أربعة أقسام أبقى منها على القسمين الانجازي و التأثيري بينما قسم فعل التلفظ إلى قسمينهما:

1- الفعل التلفظي " النطقي " و يشمل الجوانب الصوتية و النحوية و المعجمية .

2- الفعل القضوي و يشمل المتحدث عنه، أو " المرجع " و المتحدث به أو الخبر ، و نص على أن الفعل القضوي لا يقع وحده بل يستخدم داما مع فعل الإنجاز في إطار كلامي مركب لأنك لا يمكن أن تنطق بفعل قضوي دون أن يكون لك مقصد من نطقه كما نص على أنّ الفعل الإنجاز هو الوحدة الصغرى للاتصال اللغوي[2].

3- الفعل الانجازي : كالأمر و النهي ، و الاستفهام ....

ويدل عل القوةالانجازية دليل يسمى دليل القوة الانجازية يبين لنا نوع الفعل الانجازي الذي يؤديه المتكلم و دليله عند سيرل نظام الجملة و النبر و التنغيم و علامات الترقيم في اللغة المكتوبة و صيغة الفعل و ما يسمى بالأفعال الأدائية

4- الفعل التأثيري : يهتم النتائج و التأثيرات التي يحدها الفعل الانجازي النسبة للمخاطبين فإذا أتيت بحجة يمكن أن أقنع مخاطبي و إذا أنذرته يمكن أن أخيفه ...

رأى سيرل أن الفعل الكلامي أوع من أن يقتصر على مراد المتكلم و لكنه مرتبط أيضا بالعرف اللغوي و الاجتماعي

ثالثا استطاع سيرل أن يطور تصور أوستين لشروط الملاءمة التي إذا تحققت في الفعل الكلامي كان موفقا فجعلها أربعة شروط نكتفي بذكرها مطبقة على فعل الرجاء

1- شرط المحتوى القضوي : فعل في المستقبل مطلوب من المخاطب .

2- الشرط التمهيدي : المخاطب قادر على انجاز الفعل و المتكلم عل يقين من د المخاطب على انجاز الفعل .

لي من الواضح عند كل من المتكلم و المخاطب أن المخاطب سينجز الفعل المطلوب في المجرى المعتاد للأحداث .

3- شرط الإخلاص : المتكلم يريد حقا من الخاطب أن ينجز هذا الفعل .

4- الشرط الأساسي : محاولة المتكلم التأثير في المخاطب لينجز الفعل .

قامسيرلبتقديم تصنيف جديد للأفعال الكلاميّة كبديل لتصنيف أوستينالقائم على عدد من المعايير، أو الأسس بلغت اثنتي عشر معيارا ، كان أولها :

1- الغرض الإنجازي من الفعل اللّغوي، فالغرض أو الهدف الإنجازي للأمر مثلا ، هو محاولة التّأثير في المخاطب لفعل شيء ما ، في حين أنّ الهدف الإنجازي للوعد هو إلزام المتكلم نفسه القيام بشيء ما ، و قد أطلق مصطلح "الهدف " من أيّ صنف من الإنجازات على الغرضالإنجازي،و هو: « جزء من القوة الإنجازية، و لكنه ليس مطابقا لها ، و بهذا فإن الهدف الإنجازي للطلب هو ذاته الهدف الإنجازي للأمر، كلاهما يحاول أن يجعل المرسل إليه يقوم بفعل شيء ما و لكن القوة الإنجازية تختلف عن ذلك اختلافا بينا ، و بوجه عام ، يمكن القول:إن القوة الإنجازية هي نتيجة لعدد من العناصر في حين يكون الهدف الإنجازي واحدا فقط ، و لذلك فإنني أعتقد أنه الأكثر أهمية »[3] .

2- اتجاه المطابقة : فاتجاه المطابقة في بعض الأفعال الانجازية من الكلمات إلى العالم كالإخباريات و هو في بعضها الآخر من العالم إلى الكلمات كالوعد و الجاء

3- شرط الإخلاص :يتحقق حين يكون المتكلم مخلصا في أداء الفعل، فلا يقول غير ما يعتقد، ولا يزعم إنه قادر على فعل ما لا يستطيع .

و بناءا على هذه المعايير بنىسيرل تصنيفه للأفعال اللّغوية تضمنت خمس أصناف يحقق المرسل من خلالها غرضا ( هدف ) محددا و هي كالآتي :[4]

-1الأفعال التّقريريّة assertives:

و غرضهاالانجازي منها هو تقرير المرسل أنّ شيئا ما هو واقعة حقيقية،و تعهده كذلك بصدق قضية ما ; وأفعال هذا الصنف كلها تحتمل الصدق و الكذب و اتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم و يتضمن هذا الصنف معظم أفعال الإيضاح عند أوستين و كثيرا من أفعال الأحكام :أكد ،أقسم ، أنكر.

-2الأفعال التوجيهيةDirectives:

و غرضهاالانجازيتوجيه المخاطَب إلى فعل شيء ما محاولا دفعه إلى ذلك بطرق تتراوح بين اللين و الإغراء و النّصح و الشّدةو اتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات و شرط الإخلاص فيها يتمثل في الإرادة الصادقة ، و المحتوىالقضوي فيها دائما فعل السامع شيئا ما في المستقبل و يدخل في هذا الصنف الاستفهام و الأمر و الرجاء و الدعوة و الإذن و النصح و التحدي و كثيرا من أفعال القرارات عند أوستين .

-3الأفعال الإلزاميّةcommissives:

و غرضهاالانجازيالزام المتكلم نفسَه بفعل شيء ما في المستقبل، و اتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات و شرط الإخلاص هو القصد ، و المحتوى القضوي فيها دائما هو فعل المتكلم شيئا ما في المستقبل ،مثل :أعد ، و التزام ،و أتعهد .

-4الأفعال التعبيرية البو حياتexpressives:

غرضهاالانجازي التّعبير عن المشاعر و العواطف حيال الواقع تعبيرا يتوافر فيه شرط الإخلاص و ليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة فالمتكلم لا يحاول جعل الكلمات تطابق الواقع و لا الواقع يطابق الكلمات ، كالشكر، و الحب و التهنئة و التعزية و الترحيب و الاعتذاروالاحترام.

-5الأفعال التّصريحية (الإيقاعيات)Déclarative :

و غرضهاالانجازي جعل محتوى الخطاب يطابق العالم ،و العالم يطابق الخطاب و لا يحتاج إلى شرط الإخلاص ، و من أهم ما يميز هذا الصنف عن باقي الأصناف أنها تحدث تغييرا في الوضع القائم من أمثلها:أعرب.قرر...

كما ميزسيرل بين الأفعال الإنجازية المباشرة " الحرفية " و الأفعال الإنجازية غير المباشرة " غير الحرفية" فالأفعال الإنجازية المباشرة عنده هي التي تطابق قوتها الانجازية مراد المتكلم أي أن يكون معن ما ينطقه مطابقا مطابقة حرفية لما يريد أن يقول و يتمثل في معاني الكلمات التي تكون الجملة و قواعد التأليف التي تنتظم بها الكلمات في الجملة و يستطيع المتكلم أن يصل إلى ماد المتكلم بإدراكه لهذين العنصرين

أما الأفعال اللغوية غير المباشرة فهي التي تخالف فيها قوتها الإنجازيةمراد المتكلم فالفعل الانجازيغير المباشر يؤدى من خلال فعل لغوي آخر و يضرب لذلك سيرل مثاله المشهور و هو قول أحدهم لمن يجالسه على مائدة الطعام " هل تناولني الملح فهذا فعل لغوي غير مباشر معناه الحرفي هو الاستفهام و هو مصدر بالدليل الانجازي "هل "لكن الاستفهام غير مراد ههنا فالمتكلم لا ينتظر إجابة بنعم أو لا من السامع بل المراد هو الطلب بلطف و تهذيب يؤدي معنى ناولني الملح

و الأفعال الانجازية غير المباشرة عند سيرل لا تدل هيئتها التركيبية على زيادة في المعنى الإنجازي الحرفي و إنما الزيادة فيما أطلق عليه سيرل معنىالمتكلم .

-

المحاضرة السابعة نظرية الاستلزام الحواري

يعد الاستلزام الحواري واحدا من أهم فروع الدرس التداولي فهو ألصقها بطبيعة البحث فيه و أبعدها عن الالتباس بمجلات الدرس الدلالي ،ترجع نشأة البحث فيه إلى المحاضرات التي ألقاها كرايس- هو من فلاسفة أكسفورد المتخصصين في دراسة اللغة الطبيعية - في جامعة هارفاد عام 1967 فقدم فيها بإيجاز تصوّره لهذا الجانب من الدرس و الأسس المنهجية التي يقوم عليها ، وقد طبعت أجزاء مختصرة من هذه المحاضرات عام 1975 في بحث له يحمل عنوان " المنطق و الحوار" .

كانت نقطة البدء عند كرايس هي أن الناس في حواراتهم قد يقولون ما يقصدون وقد يقصدون أكثر مما يقولون وقد يقصدون عكس ما يقولون فجعل كل همه إيضاح الاختلاف بين ما يقال و ما يقصد ، فما يقال هو ما تعنيه الكلمات و العبارات بقيمتها اللفظية وما يقصد هو ما يريد المتكلم أن يبلغه السامع على نحو غير مباشر اعتمادا على أن السامع قادر أن يصل إلى مراد المتكلم بما يتاح له من أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال ، فأراد أن يقيم معبرا بين ما يحمله القول من معنى صريح فنشأت عنده فكرة الاستلزام[1].وقد أشتق كرايس مصطلحه الجديد من المصدر "implicute" ذاته وتخصيص عملية الاستدلال التي تجري في التداول اللغوي باسم implicature تمييزا لها عن implication المتعارف عليها [2].

لقد ترجم مصطلح implicature ترجمات متباينة ، فمنهم من ترجمه إلى الاستلزام وهو الأغلب الأعم ، ومنهم من ترجمه إلى التّضمين [3] .وثالث ترجمه بمعنى الاقتضاء[4]. ورابع أطلق عليه التلويح الحواري [5]، وقد عرفه اللغويون العرب حق المعرفة واسموه التّعريض و المجاز المركب [6] ، عندما قالوا أن التّعريض هو ما أشير به إلى غير المعنى بدلالة السياق سواء أكان المعنى حقيقة أو مجازا أو كناية و أعطوا أمثلة على كل حالة [7].و يرى محمد يونس عليّ من أنّ بعض أنواع الاستلزام المعروفة عند الغربيين هي ما يصنفه الأصوليون على أنّه التعّريض . أما الشهري فيذهب إلى القول أنّ التّعريض لا يخلو من علاقة بقواعد مبدأ التعاون عند كرايس لاسيما قاعدة العلاقة ، فالتّعريض دليل احترام المرسل لهذا المبدأ و يتضح احترامه من خلال إنتاج الخطاب وفقا لما تتطلبه قاعدة العلاقة

حاولا قرايسإذا إقامة جسرٍ بين ما يقال، و ما يقصد فاقترح مجموعة من القواعد تعد بمثابة الضّوابط التّداولية للحوار، أطلق عليها اسم "مبادئ التّعاون" ذلك أنّ « حسن سير التّواصل، كما يرى جرايس، يتطلب التقيّد (احترام) بمبدأ التّعاون: و هكذا فإن المشاركينَ في عملية التّبادل الكلامي بشكل عامٍ يجمعون على هدف مشترك من الأهداف، أو يتفقون على انجاز مقبول من الجميع»[8].

يتفرّع هذا المبدأ العام إلى أربعة قواعد هي:

*مبدأ الكم quantité:و تخص كمية الإخبار الذي يجب أن تلتزمها المبادرة الكلامية،

و تتفرّع إلى مقولتين

اجعل مشاركتك تفيد القدر المطلوب من الاخبار.

لا تجعل مشاركتك تفيد أكثر ممّا هو مطلوب.

*مبدأ الكيف qualité: و ينص على ما يلي:

لا تقل ما تظن أنه كاذب.

لا تقل ما لا تستطيع البرهنة على صدقه.

*مبدأ الملائمة pertinence: و هي عبارة عن قاعدة واحدة ، لتكن مشاركتك ملائمة.

*مبدأ الطريقة Modalité:و تنص على الوضوح في الكلام و تتفرّع إلى ثلاثة قواعد فرعية:

أ- ابتعد عن اللّبس.

ب- تحرّ الإيجاز.

ت- تحر التّرتيب.[9]

و تحصل ظاهرة الاستلزام الحواري عند خرق إحدى القواعد الأربعة السّابقة.

تهدف هذه القواعد من وجهة نظر غرايس إلى ضبط مسار الحوار فقد أكد أن احترام هذه القواعد الإضافة إل المبدأ العام هو السبيل الكفيل جعلنا نلغ مقاصدنا حيث يفضي كل خروج عنها إلى اختلال العملي التواصليو في هذه الحال على المحاور أن ينقل كلام مخاطبه من معناه الظاهر إلى المعنى الباطن أو الخفي الذي يستلزمه المقام و هو ما تناوله تحت مفهوم الاستلزام الحواري و منه فإن ما طرحه غرايس " يجعلنا بين أمرين إما أن نتتبع القواعد المتفرعة عن مبدأ التعاون و إما أن نخرج عنها فإن اتبعناها حصلت فائدة قريبة أو ما سماه الأصوليون بالمنطوق ، و إلا حصلت فائدة بعيدة أو ما سماه الأصوليون بالمفهوم "[10]

و يقترحغرايس تنميطًا للعبارة اللّغوية يقوم على المقابلات الآتية التي تنقسم على أساسها الحمولة الدّلالية للعبارة إلى معانٍ صريحة و معان ضمنية:

1- المعاني الصريحة: و هي المدلول عليها بصيغة الجملة ذاتها و تشمل ما يلي:

أ- المحتوىالقضوي: و هو مجموع معاني مفردات الجملة مضموم بعضها إلى البعض في علاقة إسناد.

ب- القوةالإنجازيّة الحرفيّة: و هي القوة الدّلالية المُؤَشرُ لها بأدواتٍ تصيغ الجملة بصيغة أسلوب ما، كالاستفهام و الأمر و النهي.

2- المعاني الضمنيّة: هي المعاني التي لا تدل عليها صيغة الجملة بالضرورة و لكن للسّياق دخلٌ في تحديدها و التوجيه إليها و تشمل ما يلي:

أ - معاني عرفيّة: و هي الدلالات أو المعاني التي ترتبط بالجملة ارتباطًا أصيلاً و تلازم الجملة في مقام معين مثل معنى الاقتضاء.

ب- معاني حوارية: و هي التي تتولد طبقًا للمقامات التي تنجز فيها الجملة مثل الدّلالة الاستلزاميّة.[11]

لاحظ جرايس أنّ الاستلزام الحواري لا ينتج عن خرق إحدى قواعد مبدأ التّعاون فحسب ، و لكنّه ينتج أيضا عن الالتزام بها ، ما جعله يميز بين نوعين من الاستلزاماتالتّخاطبية ، وهي الاستلزاماتالتّخاطبية الحوارية المعممة ، و الاستلزاماتالتّخاطبية)الحوارية(المخصصة .

أ- الاستلزام الحواري المعمم:

و هو ما عرف عند ليفنسونبالاستلزام النّموذجي و فيه« يراعي المرسل القواعد بحيث يُستعمل هذا الاستلزام بغض النظر عن سياق التّخاطب الذي تم فيه تبادل الخطاب بين الطرفين...»[12]

فهو لا يتطلب سياقات خاصة و يمكن أن يُدرج تحته ما أطلق عليه الأصوليون مفهوم الموافقة ذلك أنّه «لا يختلف القصد في الاستلزام النّموذجي و لكن هناك زيادة من جنس الخطاب فالمعنى المستلزم لا يقصي معنى الخطاب الدّلالي»[13]

يقول البشير الإبراهيمي في خطابه المعنون ب " دعوة متكررة إلى الاتحاد " المتضمن دعوة الأحزاب السياسية في الجزائر إلى ضرورة التّكتل يدا واحة ضدّ حكومة الاستعمار الفرنسي :" فإذا لم تواجهها أحزابنا باتحاد متين ، و قائمة واحدة ، خسرت القضية مرتين : مرة بتمهيد السبيل لفوز الاستعمار و أذنابه و أنصاره ، و مرة بتوسيع خرق الشقاق و التفرق بين أجزاء الأمة ...و أمامهم الحالة العالمية و ظلماتها ...فإذا لم نعالج أحدثها باتحاد عتيد ، و لم نقف في صفها وجها واحدا و أظلتنا و نحن متفرقون متخاذلون ، أضعنا الفرصة و خسرنا الصفقة ..."[14] .

ينطوي الخطاب على استلزام حواري معمم فحواه ما يلي " فإذا واجهتها أحزابنا باتحاد متين و قائمة واحدة ، ربحت القضية مرتين : مرة بتمهيد السبيل لخسارة الاستعمار ، و أذنابه و أنصاره ، ومرة برأب الصدع بين أجزاء الأمة ...و إنّهم ليعرفون حالة العالم وما يعانيه من ظلم و استبداد ، فإذا عالج أحداثها باتحاد عتيد ، و وقف في وجهها صفا واحدا و أظلتنا و نحن متحدون متناصرون ، كسبنا الفرصة و ربحنا الصفقة " .

إنّ المعنى الحوار المستلزم لا يقصي المعنى الحرفي للخطاب إنّما هو من جنس الدلالة الحرفية ، فهو لا يتطلب سياقات خاصة لتأويله .

ب-الاستلزام الحواري المخصص:

و يقصد به :« الاستلزام الذي ينتج عن خرق القواعد إذ يكون ذلك في سياق خاص يحتاج فيه كل من طرفي الخطاب إلى معلومات إضافية و بهذا يكون أكثر تعقيدا في الاستدلال لمعرفة قصد المرسل»[15] و قد صنّف كلّ من )براون وليفنسون( عشر استراتيجيات لخرق قواعد مبدأ التّعاون ألا و هي:[16]

ينتج عن خرق قاعدة العلاقة ثلاث استراتيجيات هي:

- التلميحات .

- ذكر معلومات تمهيدية .

- إفادة الاقتضاء .

أما الاستراتيجيات التي تنتج عن خرق مبدأ الكم فهي:

- التّهوين .

- المبالغة أو المغالاة.

- تحصيل الحاصل.

و هناك أربع استراتيجيات لخرق قاعدة الكيف و هي:

- التّناقضات .

- التّهكم .

- الاستعارة .

- الأسئلة البلاغية .

و من استراتيجيات خرق المرسل لقاعدة الطريقة هناك:

- الالتباس القصدي أو الغموض .

- عدم الإيجاز أو الإطناب.

أمثلة عن الخرق

و في مايلي تمثيل لبعض طرق خرق مبدأ التّعاون إذ يستطيع المرسل خرق"قاعدة الكم" بما يسمى "تحصيل الحاصل" و ذلك في قول احدهم سائلا متلقيه:

- ما رأيك في فلان؟

فيجيبه قائلا: فلان هو فلان؟

رغم أنّ ظاهر القول لا يبرز شيئا من رأي المرسل إليه في فلان ، إلاّ أنّه و بمقتضى التّداول يحمل مقاصد متعددة ، قد يكون من بينها أنّ المتكلم يعلم عن المسؤول عنه أشياء لا يود الإفصاح عنها ، و كأنّه يجيب عن سؤال المرسل بقوله: أعرف عن فلان ما عرفته عنه إلاّأني أعرفه عنه أشياءً لا أريد الإفصاح عنها.

وقد يخرق المرسل قاعدة الكيف متوسلا الاستعارة ،أو التّهكم ملمحا إلى قصده ،كأن يسأل أحدهم عما قال فلان ، حيث يكون المسؤول عنه في اعتقاد المرسل إليه ممن لا رأي له و لا قيمة لرأيه. فيقول:" قطعت جُهيزة قول كل خطيب"

فهذا تخرق قاعدة الكم:

إذا سئل معلم عن رأيه في أحد طلابه في مادة اللغة الفرنسية التي يدرسها واكتفى بالجواب: "إن التلميذ لا يتهاون في متابعة الدروس وهو يتقن اللغة العربية جيدا".

فهو بذلك يكون قد أخل بقاعدة الكم على اعتبار أنه لا يقدم المعلومات اللازمة، وبما أن الاخلال لا يمكن ارجاعه إلى قصور في معرفة المعلم ،فالمفترض أنه تجنب التصريح بالإفادة المطلوبة خوفا من الاحراج. أما داعي الإحراج في هذا السياق فلا يمكن أن يكون سوى اعتقاده بأن التلميذ فاشل في اللّغة الفرنسية. فلا شكّ انه كان بإمكان المعلم أن يمتنع عن الإجابة، لكن بمجرد أنه فعل ذلك فقد أظهر حسن نيته في التعاون، إذن بالتحديد قصد المعلم أن يبلغ قصدَه المخاطب بشكل غير صريح موظفا طريقة بيانية تُعرف باسم التعريض أو التلويح[17].

ب- خرق قاعدة الكيف:

اي "لا تقل ما تعتقد أنه كاذب". بعد أن علم شخص أن أحد زملائه أفشى بعض أسراره الخاصة إلى أحد أعدائه في فريق العمل، يعلن أمام جمع على علم بذلك: "فلان من الاصدقاء الذين يمكن الوثوق بهم وائتمانهم".

فلا شك أن كذب هذا القول ظاهر لأي مستمع على اعتبار بأن ما صرح به الشخص المذكور، لا يطابق ما يفكر فيه، فإذا افترض المستمع أن المتكلم لم يرفض التعاون في الحديث، بل أراد أن يوصل أمرا ما، فلابد له أن يبحث عن قضية لها علاقة بما قيل. والأكيد أن القضية المقصودة هي في هذا السياق نقيض ما صرح به المتكلم. ومن ثمة التهكم بالشخص المتحدث عنه.[18]

ج- الإخلال بقاعدة الورود والملاءمة:

والتي تفيد أن يناسب المقامَ المقالُ. يسأل(أ): ألا تعتقد أن فلانة عجوز شريرة؟ يجيب(ب): (بنوع من الاضطراب): الطقس جميل اليوم أليس كذلك؟

مبدئيا يمكن تفسير الجواب اعلاه، على أنه انكار لاقتراح (أ) وتلميح له على انه ارتكب زلة لسان. ولكن في سياق آخر، قد يقتضي الجواب ايضا، إثارة انتباه (أ) مثلا إلى وجود أحد أقارب "فلانة" بالقرب منهم[19]ا.

د- الإخلال بقاعدة الجهة أو الكيفية:

التي تنصب بالإساس على التزام الوضوح في الكلام وتجنب الغموض والالتباس القصدي الذي يحصل عادة عندما تحتمل العبارة معنيين أو أكثر، دون أن توجد قرينة تمنع ذلك. أما المعاني المرادة فقد تكون كلها حقيقية على سبيل الاشتراك في اللفظ، أو بعضها حقيقي وبعضها مجازي، أو كلها مجازية.

من الالتباس المبني على الاشتراك، قول أحد العراقيين يهجو رجلا كان على مذهب بن حنبل ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة، ثم إلى مذهب الشافعي:

تمذهبت للنعمان بعد بن حنبل وفارقته إذ أعوزتك المآكل

وما اخترت رأي الشافعي تدينا ولكنما تهوى الذي منه حاصل

وعما قليل أنت لا شك صائر إلى مالك فافطن لما لما أنت قائل

فمالك يصلح أن يكون هنا مالك بن أنس صاحب المذهب، ويصلح أن يكون مالكا خازن النّار.

ومن باب الاشتراك في اللفظ هذا السؤال الطريف من مقامات الحريري:

- أيحصل للصائم أن يأكل نهارا؟

عريض بمعنى لم يأت بشيء مفيد و لا قيمة لحديثه و منه لا حاجة لك بمعرفة ما قاله.[20]

[1]ينظر محمود أحمد نحلة آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ص33-34.

[2] ينظر العياشي أدراويالإستلزام الحواري في التداول اللساني منشورات الاختلاف دار الأمان الرباط ط/2011ص17

[3] جونلاينز اللغة و المعنى و السياق ، ، ترجمة د، عباس صادق الوهاب ، مراجعة د، يوئيل عزيز ، دار الشؤون الثقافية ، ط1،1987 ص229.

[4]ينظر عادل فاخوري الإقتضاء في التداول اللساني ، ، مجلة عالم الفكر ، اكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر ، ع3 ، 1989م ص141.

[5]ينظر هشام عبد الله خليفة ، نظرية الفعل الكلامي بين علم اللغة الحديث و المباحث اللغوية في التراث العربي الإسلامي ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط1 ، 2007م : 159.

[6] المرجع نفسه ص 167.

[7]المرجع نفسه ص 184.

[8] - جان سيرفوني ،الملفوظية، ترجمة د.قاسم مقداد منشورات اتحاد الكتاب العرب د ت د ط، ص83.

[9]ينظر جيوفريليتشمبادىءالتداولية . ترجمة عبد القادر قنيني أفريقيا الشرق الدار البيضاء المغرب ط 2013 ص 107.

[10]العياشي أدراويالاسستلزامالحوراي في التداول اللساني ص100

[11]ـمسعود صحراوي، الأفعال المتضمنة في لقول، ص63.

[12]ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب،مقاربة لغوية تداولية دار الكتاب الجديد المتحدة ط1/2004ص430

[13]المرجع نفسه ، ص431

أحمد طالب الإبراهيمي ، آثار البشير الإبراهيمي جمع و تقديم أحمد طالبالابراهيمي درا الغرب الإسلامي تونس ط1/1997 ، ج 3 ص 307[14]

[15]المرجع نفسه، ص437 .

[16]- المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .

[17]العياشي أدراوي ، الاستلزام الحواي في التداول للساني ، ص 114

[18]المرجع نفسه ص 114-115

[19]المرجع نفسه ص 115

[20]المرجع السابق ص 115-116

-

الاستلزام الحواري في التراث العربي :

لم يعدم التّراث الفكري العربي الاهتمام بما يُسمي اليوم بظاهرة الاستلزام الحواري،و هو ما عرف عندهم "بالأغراض التي تخرج إليهاالأساليب أو دلالة المفهوم أو المعنى المقام[1]

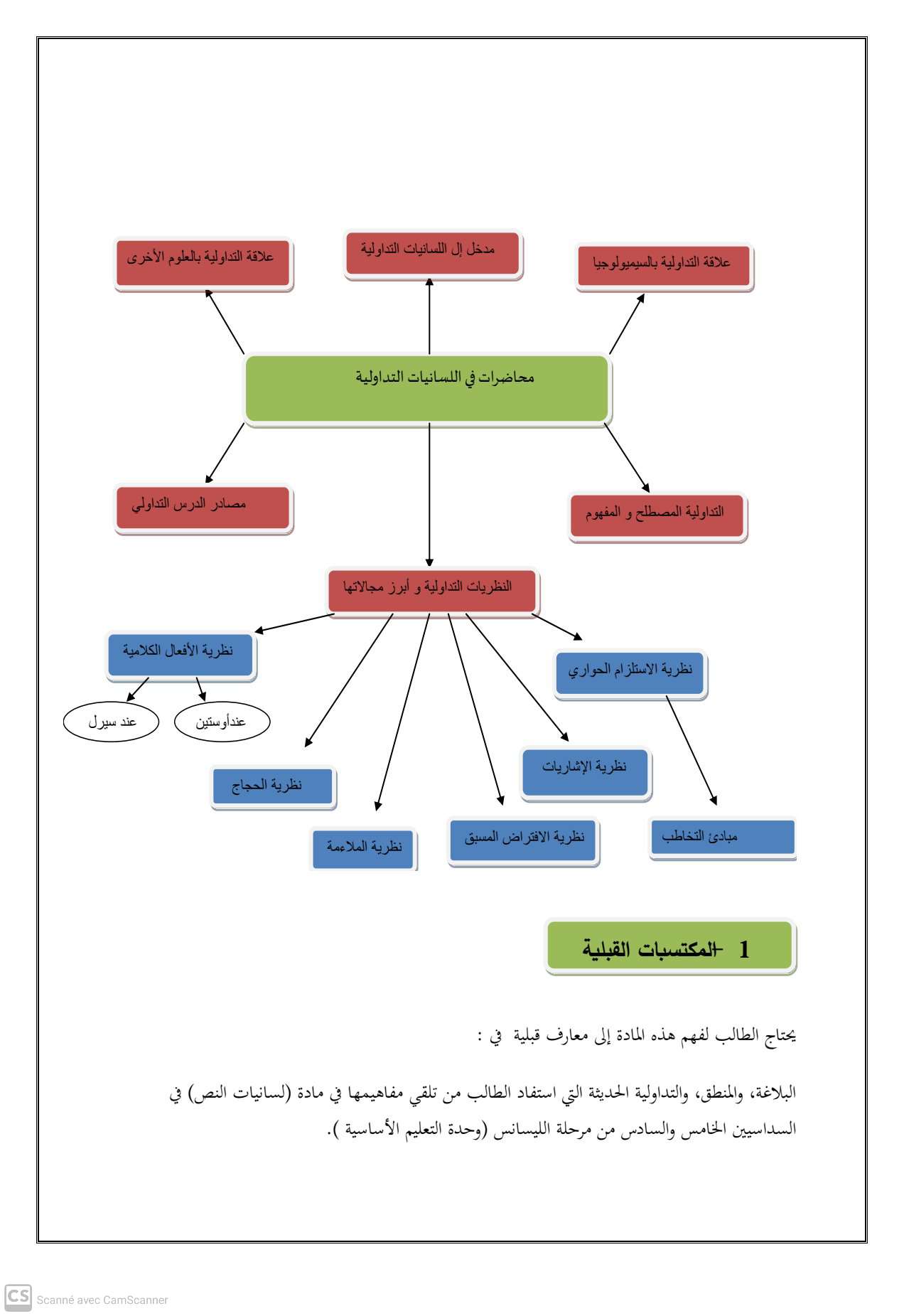

و من ضمن أهم الدراسات ما حواه"مفتاح" السّكاكي من تحاليل و محاولة ضبط العلاقة بين المعنى الصّريح والمعنى المقامي المستلزم ، ووصف الآلية )طريقة(الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني بوضع قواعد استلزامية واضحة بالإضافةإلى أن تقعيدالسّكاكي للظّاهرة قد تتسم بشّمولية الوصف و التّحليل ، و ذلك من خلال تناوله لجميع المستويات اللّغوية"نحوا، صرفا، معاني و أصوات"

انطلق السّكاكي من الثنائية التي ينقسم الكلام بمقتضاهاإلى :خبر و إنشاء , فقسم الشقين إلى أنواع ، لكل منها شروط مقاميّة تتحكم في إجراءه طبقا لمقتضى الحال لتتفرع تلك الأنواع إلى أغراض يولّدها إجراء الكلام على خلاف ما يقتضيه المقام:[2]

1- فإذا ما أجرى الخبر على خلاف ما وضع له) أو ما تقتضيهالحال( خرج عن القصد الأصلي إلى أغراض مختلفة "كالتلويح" و التجهيل ،و غيرها .

أما بالنسبة للإنشاءالذي اقتصر فيه على دراسة "الطلب" الذيتخرج أنواعه الأصلية إذا ما أجريت .على خلاف الأصل إلى أغراض فرعية يقتضيها مقام التلفظ "كالإنكار"و "الزجر"، "التهديد"، "التوبيخ"

ولقد حصر السّكاكي معاني الطلب الأصلية في خمسة معانٍ هي: « الاستفهام و النّداء

و التمني و الأمر والنهي»[3]، ليضع لكل منها شروط )قواعد( تشكل نسقا متكاملا يضبط إجراءها على الأصل .

و يختصر الرسم الأتي معاني الطلب الأصلية[4]

الطلب

تصور

يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب

ممكن الحصول غير ممكن الحصول

في الذهن في الخارج في الذهن في الخارج

معاني الطلب الفرعية:

1- تخرج معاني الطلب الأصلية الخمسة حين ، يمتنع ـ مقاميا ـ إجراؤها على الأصل إلى معاني أخرى كالإنكار، و التوبيخ و الزجر ، و التهديد...

2- و يحصل في حالة المطابقة المقامين ،أن يتم الانتقال من معنى إلى معنى داخل معاني الطلب الأصلية نفسها إذ يمكن أن يتولد –مقاميا- عن الاستفهام التمني

و تتم عملية الانتقال تلك على حسب ما ذهب إليهالسّكاكي على النحو الأتي:[5]

1- في حالة إجراء معاني الطلب على أصلها يتعذر الانتقال و تحمل الجملة المعنى الذي تدل عليه صيغتها بدون زيادة .

2- في حالة إجراء معاني الطلب الخمسة غير المطابقة لشروط إجرائها على الأصل يتم الانتقال عبر مرحلتين :[6]

*المرحلة الأولى:

تُخرق أحد شروطالمعنى الأصلي في حالة عدم المطابقة المقامية فيمنع إجراؤه على ما وضع له في أصل اللغة .

*المرحلة الثانية:

-ينتج عن خرق )مخالفة( شروط المعنى الأصلي و بالتالي امتناعإجرائه معنى أخر "يناسب المقام"

و يضرب لذلك مثلا الاستفهام و مولّداته ، بحيث يستخلص من نسق شروطإجراء معاني الطلب الأصلية ، أنّ شروط إجراء الاستفهام على ما وضع له في أصل اللغة كامنة فيما هو أتي :[7]

- "طلب حصول"،"في الذهن"،" لغير حاصل "ممكن الحصول"،"يهم المستفهم" و "يعنيه شأنه" .

- إذا استوفيت هذه الشّروط كلها في انجاز جملة استفهامية ما ، أُجري الاستفهام على أصله ، وكان " استفهاما حقيقيا "

أمّا إذا أنجزت الجملة الاستفهامية في مقام غير مطابق فإنّ معناها الأصلي يخرج إلى معنى آخر حسب الآلية السالفة الذكر:[8]

- خرق شروط الإجراء على الأصل فيمتنع إجراء المعنى الأصلي .

- تولد معنى أخر يتناسب وسياق التلفظ.

يورد السّكاكي لوصف ظاهر انتقال الاستفهام إلى معاني أخرى أمثلة كثيرة نذكر منها ماهو آت.

- المثال الأول:

- إذا قلت :«هل لي من شفيع؟ في مقام لا يتسع مكان التّصديق بوجود الشفيع امتنع إجراء الاستفهام على أصله وولد بمعونة قرائن الأحوال معنى التّمني»[9]

- المثال الثاني:

- «إذا قلت لمن تراه يؤذي الأب "أتفعل هذا"

- امتنع توجه الاستفهام إلى فعل الأذى لعلمك بحاله .

- و توجهإلى ما لا تعلم مما يلابسه من نحو: أستحسن

- وولد الإنكارو الزجر»[10].

3- مفهوم المخالفة:

إذا كانت دلالة مفهوم الموافقة في المسكوت عنه موافقة للمنطوق به ، فان دلالة مفهوم المخالفة في المسكوت عنه مخالفة للمنطوق به في النّفي و الإثبات، فمفهوم المخالفة لدى الأمدي«ما كان مدلول اللفظ في محلّ المسكوت فيه مخالفًا لمدلوله في محلّ النطق»[11].

و قد سمي عند الأصوليون« بدليل الخطاب ذلك أن دليله من جنس الخطاب دال عليه، فيما سماه آخرون المخصوص بالذكر و هذا المفهوم يتنوع بتنوع القيود من صفة و تقسيم و غاية و حالو زمان و لقب و حصرًا»[12].

و ذلك في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾[13]

وجوب الصلاة على أموات المسلمين بطريق مفهوم المخالفة,و في ذلك يقول القرافي :

« و ليس كما زعموا , فإن الوجوب هو من التحريم الحاصل في المفهوم إنما هو سلب ذلك الحكم المرتب في المنطوق , و عدم التّحريم أعمّ من ثبوت الوجوب فإذا قال تعالى: "حرمت عليكم الصلاة على المنافقين" , فمفهومه أن غير المنافقين لا تحرم الصلاة عليهم , و إذ لم تحرم جاز أن تباح , فإن النقيض أعمّ من الضد و إنما لعلم الوجوب أو غيره بدليل منفصل فلذلك يتعين أن لا يزاد بالمفهوم على إثبات النقيض »[14] .

-دلالة الإشارة:

اعلم أن« دلالة الإشارة هي عبارة عن التزام القول لمعنى تابع للمعنى العباري من غير توسط دليل و لا توقف فائدة القول عليه»[15] فدلالة الإشارة لا تحصل مباشرة من اقتران الدال بالمدلول الذي وضع له ، بل تحصل بانتقال الذّهن " العقل" من مدلول أول إلى مدلول ثاني أو ثالث ، لذلك تختلف العقول في إدراكها و معرفتها ، وهي إذ ذاك دلالة تأويلية «أو أنّها دلالة إضافية تدرك من خلال سياق الخطاب اللّغوي الذي يقصد إليه المتكلم قصدًا، و إنّما مدلول اللفظ في السيّاق استدعى مدلولاً آخر أو عدة مدلولات»[16]

فتكون دلالة الإشارة إذ ذاك جملة المعاني التي يمكن لنا أن نستقيها من خطاب ما

و مثال هذه الدّلالة في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾[17].

للآية الكريمة معنى عباري ذو مقصود مزدوج مقصود أصلي و آخر تبعي.

1- تجب على الوالد نفقة الوالدة المرضعة في حالة الطلاق.

2- ينتسب الولد إلى الوالد.

لذا يصنّف الاستلزام في دلالة الإشارة على أنّه «استلزام طبيعي باحترام ما تقتضيه كلّ من قواعد الكم و الكيف و قاعدة الطريقة من خلال التّلفظ بخطاب موجز»[18].

[1]- أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي،دار الثقافة ، الدار البيضاء ، ط1/1986ص96 .

[2]المرجع نفسه ، ص97 .

[3]السكاكي ، مفتاح العلوم ، ضبط و تعليق نعيم زرزور دار الكتب العالمية بيروت لبنان ط2/1987ص 302

[4]أحمد المتوكل ،دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي ، ص98

[5]أحمد المتوكل ،دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، ص98.

[6]المرجع نفسه ، الصفحة نفسها

[7]. المرجع نفسه ،ص99 .

[8]- أحمد المتوكل ، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي ،ص 99

[9]- السكاكي، مفتاح العلوم ص147.

[10]- المرجع نفسه الصفحة نفسها .

[11]الآمدي ، الأحكام في أصول الأحكام ، تعليق عبد الرزاق عفيف، المكتب الإسلامي، ط2، 1985، ص78

[12] قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر المعاصر بيروت، ط1، 1424، ص428.

[13]سورة التّوبة 84

[14]القرافي ، شرح تنقيح الفصول ، باعتناء مكتب البحوث و الدراسات، دار الفكر ، 1424- 2004 ، ص51

[15]- طه عبد الرحمن ،اللسان و الميزان، ص 120.

[16]أحمد حساني ، العلامة في التراث اللساني العربي، أطروحة دكتوراه دولة جامعة وهران السينيا 1998-1999ص132.

[17]سورة البقرة، الآية 233.

[18]عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب، ص443.