المحاضرة رقم 2: رواد الأنثروبولوجيا

Section outline

-

الهدف من المحاضرة:

إن الهدف من هاته المحاضرة المتمثلة في رواد الأنثروبولوجيا، هو إعطاء الطالب فكرة معمقة وشاملة عن علماء الأنثروبولوجيا والمؤسسون الأوائل لعلم الأنثروبولوجيا، ومحاولة فهم نظرياتهم وتفسيراتهم لثقافات المجتمعات، باعتبارنا في تخصص الأنثروبولوجيا ملزمون بالمعرفة المعمقة لهؤلاء الباحثين الذين استطاعوا بمجهوداتهم، إحداث الشرخ العلمي والتخصصي بين علم الإجتماع وعلم الأنثروبولوجيا، ومحاولة تمكين الطالب من التوصل إلى حسن توظيف نظريات هؤلاء في تحليله للمعطيات البحثية التي يتعامل معها.

مخرجات التعلم:

وصول الطالب إلى معرفة النظريات المفسرة للمظاهر السوسيوثقافية في المجتمع، من خلال تمكنهم من معرفة كل عالم من علماء الأنثروبولوجيا على حدى، فلا يمكننا أن نكون باحثين أنثروبولوجيين إلا بالمرور على هؤلاء المنظرين، بالإضافة إلى ما يتبع ذلك من محاولات الإستفادة القصوى من نظراتهم المتمايزة خدمة لأنثروبولوجية جزائرية متميزة ببحثها الميداني الحاذق وقراءاتها الذكية للتراكمات المعرفية.

بين لويس مورغان وإدوارد تايلور

بين لويس مورغان وإدوارد تايلور

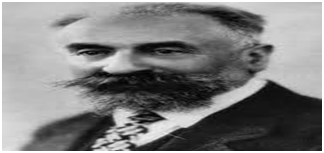

وُلِد "لويس هـ. مورغان" في مزرعة بالقرب من قرية أورورا في ولاية نيويورك، درس القانون واستقر كمحام في روتشستر في عام 1844، وفي عام 1855 أصبح مستشارًا قانونيًا لشركة السكك الحديدية التي كانت تبني مضمارًا بين ميشيغان ومنطقة تعدين الحديد في ليك سوبريور، بالإضافة إلى عمله المهني والعلمي، كان مهتمًا جدًا بالسياسة وانضم على التوالي إلى الحزب الجمهوري وأصبح نائباً له ثم سيناتورا، و أصبح عضوا في عام 1875 في الأكاديمية الوطنية للعلوم، ورئيسا للجمعية الأمريكية للنهوض بالعلوم في عام 1879، والتي من خلالها أنشأ قسم الأنثروبولوجيا عام 1875.[i]

لويس مورغان العالم الأنثروبولوجي:

"لويس هنري مورغان" مؤسس رئيسي للأنثروبولوجيا العلمية، المعروف بشكل خاص بتأسيس دراسة أنظمة القرابة ونظريتها الشاملة للتطور الاجتماعي، حيث تناول مواضيع القرابة والتطور الثقافي من خلال مجتمع الايروكوا وسينيكا والأوجيبوا في أوائل الأربعينيات من القرن التاسع عشر، واهتمً بالأميركيين الأصليين، ودافع طوال حياته عن كفاحهم ضد الاستعمار والقمع، بإجرائه لمسح شامل للتاريخ والتنظيم الاجتماعي والثقافة المادية لأمة الإيروكوا، حيث تم بعدها تبنيه من قبل قبيلة سينيكا (1846)، فصير منها محور اهتمامه الخاص.

ظهرت نتائج ملاحظاته في عصبة Ho-dé-no-sau-ne أو الإيروكوا سنة 1851، وفي عام 1856 تحول اهتمامه إلى ثقافة سينيكا في شطر القرابة، والتي كانت تختلف بشكل ملحوظ عن المجتمع الأنجلو أمريكي، حيث اكتشف تسميات متطابقة تقريبًا بين أوجبوا بشمال ميشيغان، جعلته يخمن أنه إذا تم العثور على النظام أيضًا في آسيا، فقد يتم تحقيق نطرية الأصل الآسيوي للهنود الأمريكيين.

بعد ذلك شرع في سلسلة من التحقيقات بعيدة المدى حول مصطلحات القرابة التي يستخدمها الأفراد في الثقافات المختلفة، وقد جمع نتائجه في عمله الرائد: "نظم القرابة وتقارب الأسرة البشرية" سنة 1871 فكان هذا العمل فاتحة للدراسات الأنثروبولوجية بعده خاصة في مجال القرابة وأنظمتها المتعددة، كونها المبدأ التنظيمي الأساسي في معظم مجتمعات ما قبل الصناعة، وقد قادت دراسة القرابة لمورغان إلى تطوير نظريته حول التطور الثقافي، والتي تناولت المجتمعات القديمة، إلى ما أطلق عليه: خطوط التقدم الإنساني من الوحشية إلى الحضارة وكان بالضبط عام 1877، وكان هذا المنظور من بين التخمينات العلمية الرئيسية الأولى حول أصل وتطور الحضارة، حيث افترض "مورغان" أن التقدم في التنظيم الاجتماعي نشأ في المقام الأول من التغيرات في إنتاج الغذاء، بتقدم المجتمع من مرحلة الصيد إلى التجمع (والتي أشار إليها بمصطلح "وحشية")، إلى مرحلة الزراعة المستقرة ("الهمجية") ثم إلى مجتمع حضري يمتلك زراعة أكثر تقدماً (حضارة).

إن نظرية "مورغان" القائلة بأن الحياة الاجتماعية للإنسان قد تطورت من مرحلة أولية من الاختلاط من خلال أشكال مختلفة من الحيوات الأسرية، والتي ستبلغ ذروتها في الزواج الأحادي، ظلت لفترة طويلة قديمة إلى أن انجذب نحوها "كارل ماركس" و"فريدريك إنجلز"، وكان ركيزة لهما في تناولهما الطبقة الوسطى الصناعية والتجارية سوسيوثقافيا، وهوما يجعل من "مورغان" عميدا من عمداء الأنثروبولوجيا الأمريكية والعالمية، ولعل الباحث الأنثروبولوجي في دراساته حول القرابة وأنظمتها في مجتمعنا الجزائري يستفيد من نظرية مورغان التطورية التي تعتمد التغير الإجتماعي ثابتا في الأنظمة إلا أنه كباحث ينتمي لمنظومة قيمية متمايزة عما تناوله الباحث مورغان الذي اهتم بما سماه مجتمعات بدائية، وهو ما يستدعي إخضاع الدراسة الأنثروبولوجية عندنا إلى عديد الأطر السوسيوثقافية لفهم مكامن التغير وعدم إعطاء الحكم المسبق على أن كل تغير سيصب بالضبط في نظرة مورغان التطورية، فقد يكون التغير وفق منظور الباحث الأنثروبولوجي الجزائري الخاضع لمنظومة قيمية مسبقة، ايجابيا وقد يكون سلبيا وفق معايير يتفق عليها البناء السوسيوثقافي العام، وقد أكد على هذا النقد الذي وجهه "ادوارد تایلور" لمورغان" فالبرغم من اتفاقهما على ثابت التغير إلا أن "تایلور" لا یصر على عد مراحل تطور الثقافة من الوحشیة إلى البربریة فالمدنیة بمثابة حتمیة ملزمة محتفظاً في الوقت نفسه بمبدأ التقدم التطوري من الأدنى إلى الأعلى حقیقة وضعیة، وكان "تایلور" أول من درس طرق إشعال النار عند البدائیین، وطریقة الطهي بالحجارة الساخنة عند الجماعات التي لم تتعرف على صناعة الفخار، كما أنه درس بعنایة نظام الزواج الاغترابي المحلي، ونظام الزواج مع أنساب الأم (ابن الخال أو الخالة)، ويبدو أن "تایلور" قد تأثر بـ "أدولف باستیان" الذي يرى في التفسیرات النفسانیة للنمو الثقافي، ليقول بأن الثقافة، مثلها مثل النباتات، تتصف بالانتشار أكثر من كونها تتطور، ویرى بأن الناس أخذوا من جیرانهم أكثر مما اخترعوا أو اكتشفوا بأنفسهم. ویرى بأن هناك عدداً من الاكتشافات التي نشأت في مكان واحد وانتشرت منه إلى أماكن أخرى: مثال ذلك الفخار الذى یرى بأنه انتشر في أمریكا من المكسیك، والقوس والسهم والشطرنج الذى نشأ في الهند وانتشر في العالم الجدید عبر المحیط الهادي إلى المكسیك.

لقد استنتج "تايلور" من دراسته المیدانیة لقبائل الهنود الأمریكیین من شعب البویبلو بجنوب غربي الولایات المتحدة أن جمیع العقائد الدینیة ظهرت نتیجة للتفسیر الخاطئ لبعض الظواهر التي یتعرض لها الإنسان مثل الأحلام والأمراض والنوم والموت، ویرى أن ظاهرة الأحلام وظاهرة الموت كان لهما الأثر الأكبر في توجیه الفكر

الاعتقادي لدى الإنسان، فالأحلام هي التي أوحت للإنسان بفكرة الروح والجسد ذلك أن البدائي یتخیل نفسه متنقلاً من مكان إلى آخر وهو نائم، بل وقد یرى نفسه وهو یؤدي أعمالاً یعجز عن القیام بها وهو في حالة الیقظة، ومن ثم نشأت لدیه اعتقادات بأن الروح تفارق الجسد أثناء النوم مبتعدة إلى عوالم أخرى ثم تعود مرتدة إلیه عند الیقظة، ویعني عدم رجوع الروح إلى الجسد الموت، وقال "تایلور" أن تلك الأفكار ارتبطت بالطقوس والعادات كما ارتبطت أیضاً بعادة تقدیم القرابین لأرواح الأجداد، ومن هنا طرح مصطلح (الأنیمیة-الأرواحیة) أي الاعتقاد بوجود الأرواح والآلهة والجن والشیاطین وغیرها من الصور اللا منظورة والتي عدها "تایلور" الأصل الثقافي للمعتقدات الدینیة على اختلاف أنواعها والتى تطورت إلى فكرة الإله العالي في مراحل متقدمة من البشرية، وقد أكد على أن كل ما حدث من ممارسات في أول ما حدث كان لنية سليمة حورته الثقافة بتداخل الغث والسمين والنوايا السيئة بالحسنة، والشر بالخير، وركز على ضرورة تطبيق النظریة الأنثروبولوجیة كسبيل رئيسي، لفهم كل ما یتعلق بالمحتوى الذهني للخرافة، وفهم الثقافات غیر الغربیة بشكل عام، واعتبر الأنثروبولوجيا ثمرة التمحور التاریخي والمعرفي الفریدة: "هنالك نوع من الحدود یجب أن تكون إلى جانبها من جهة التفاعل مع الخرافة ولنتخطاها من الجهة الثانیة وفق ما أطلق عليه "النظریة الأنثروبولوجیة المعقلنة"، وهو بذلك يحاول كغيره من العلماء الغربيين أن تذويب الثقافات البدائیة حسبه، باعتبارها بقایا أنقاض أو عقلنة میتة، تعرقل الحياة العملية المدنية بسبب ترابطها مع المراحل المتدنیة من تاریخ العالم العقلي، ولا يفوتني أن أعقب بهذا الصدد مستذكرا ما قال به وزير ايطاليا الأسبق برلسكوني في بدايات الألفية الجديدة وعقب غزو أمريكا للعراق، حيث صرح لإحدى الصحف بأن الوقت حان لتغريب المشرق، وهو ما يؤكد مدى تغلغل أفكار هؤلاء المنظرين الأنثروبولوجيين في سياسيي العالم الغربي مذ قرنين من الزمن ومدى انتشار الفكر التنويري كغزو ثقافي واستيلاب فكري في شتى المجتمعات العالمية.

إيميل دوركايم

یُعد إمیل دوركایم من أهم العلماء الفرنسیین، في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، الذین اقترنت أسماؤهم بنشأة علم الاجتماع، وعلى الرغم من شهرة علماء آخرین ساهموا في التأسیس، مثل "كارل ماركس"، و"ماكس فیبر،" اللذین یصف أعمالهما "إیمانویل والر شتاین،" الرئیس السابق للجمعیة الدولیة لعلم الاجتماع، بـ "تراث علم الاجتماع"، إلا أن "دوركایم" یبقى الأكثر حضوراً في تاریخ علم الاجتماع، وأعماله الأقوى إسهاماً في إنضاج علم الاجتماع تخصصاً منفصلاً على الأقل عن الإقتصاد الذي كان التخصص الرئیس لكل من "ماركس" و"فیبر".[ii]

إن حهد تأسیس علم خاص بالمجتمع ظهر منذ بدایة الحیاة الأكادیمیة لإمیل دوركایم؛ فعندما كان متربعاً على كرسي علم الاجتماع في جامعة بوردو، وعمره لا یتجاوز التاسعة والعشرین، أصدر كتايه: "في تقسیم العمل الاجتماعي" و"الانتحار"، ولم تكد تمضي سنوات قلیلة، وتحدیداً سنة 1894م، حتى أصدر كتابه الشهیر "قواعد المنهج في علم الاجتماع"، الذي بوأه مكانة مهمة بین علماء الاجتماع الذین عاصروه، والحقیقة أن هذین الكتابین إضافة بطبیعة الحال، إلى كتاب "الأشكال الأولیة" الذي صدر بعد أن التحق دوركایم بجامعة السوربون كانا كفیلین بأن تسود المدرسة "الدوركایمیة" في فرنسا، وخاصة إزاء اسمین بارزین في تلك المرحلة؛ "غابرییل تارد" 1904-1849م في الكولیج دو فرانس، وهو مؤلف "مبادئ السوسیولوجیا" و"قوانین المحاكاة"، وقد كان الكتاب الأول من أكثر كتب السوسیولوجیا الفرنسیة رواجاًّ، ثم "روني وورم" 1956-1867م في كلیة الحقوق، مؤسس المجلة العالمیة للسوسیولوجیا، ومؤسس المعهد الدولي للسوسیولوجیا سنة 1894م، وجمعیة باریس للسوسیولوجیا.[iii]

إسهاماته في الحقل السوسیوثقافي

لقد أكد "دوركایم" على فكرة الاستمراریة بین المجتمعات القدیمة المسماة دینیة، والمجتمعات الحدیثة المسماة علمانیة، أي فكرة العلاقة الماهویة المتبادلة بین الدین والمجتمع، وبالفعل كان "دوركایم" منشغلاً بالكشف عن الأسباب الخفیة للشعور الدیني في العالم الحدیث، إذ بین كیف أمكن في مجتمع الثورة الفرنسیة، تحویل أشیاء علمانیة "كالعقل، والوطن، والحریة، إلى أشیاء مقدسة، وفتح بذلك المجال أمام التساؤلات المعاصرة، حول مدلول "الدین العلماني،" كما وضح أولویة الدین في تطور المقولات، التي تشكل أساس الفكر في كل الحقول، من المجتمع إلى السیاسة والعلم، مستخلصاً ّ أنه "یوجد في الدین شيء خالد مقدر له أن یبقى بعد زوال كل الرموز الخاصة التي حملها الفكر الدیني عبر الزمن، إذ لا یمكن أن یوجد مجتمع لا یستشعر الحاجة إلى أن یصون ویرسخ، تبعاً َ لفترات فاصلة منتظمة المشاعر الجماعیة، والأفكار الجماعیة، التي تؤسس وحدته وشخصیته.

إذن یعود الفضل لـ"إیمیل دوركایم"، الذي فسر مكونات الظاهرة الإجتماعیة بأنها: نظم اجتماعیة لها صفة الضغط والإلزام، كما أنها تتكون من الرموز الإجتماعیة، والقیم والأفكار والمُثل، وتأكیده على مفهوم الضمیر الجمعي في تحدید الضبط داخل المجتمع، حیث یرى أنه من أجل تحقیق التماسك الإجتماعي، وجب أن یتخلى الفرد عن أنانیته، ویخضع لقیم ومبادئ الجماعة.[iv]

ووجب أن نوضح من خلال ما سبق، أن علماء الأنثروبولوجیا والإجتماع، كانوا ینددون في أغلب الأحیان، بالأصوات المطالبة بانتزاع دراسة ثقافة الحضارات من الشبكة السوسیولوجیة، وعلى رأس هؤلاء العلماء، نجد "مارسیل موس" و"إیمیل دوركایم"، وقد اتضح جلیا ذلك، بمنشورهما في الحولیة السوسیولوجیة سنة 1913، بحیث اعتبرا أن البیئة التي یغوص فيها أفراد الأمم المختلفة، هي بیئة أخلاقیة تفوق الوطنیة والقومیة، لذلك تستدعي من المهتمین بالتوسع الدولي، أن یفهموا مبدأ اللاّ تكافؤ في الحیاة الدولیة، ویكمن ذلك في الدراسات العابرة للقومیات، ولمختلف التفاعلات الجماعیة، وبین مختلف النظم الثقافیة للمجتمع الذي یعبُرُهُ، حتى تتشكل لديه النظرة الحقیقیة، للحیاة الإجتماعیة، وهي دعوة واضحة إلى عدم الإكتفاء بالتنظیر والنزول للمیدان والإحتكاك بالثقافات للمجتمعات المختلفة، وهو دور الأنثروبولوجي الحقیقي الذي تعد دراسته ذات طابع إمبریقي، كدراسة

"دوركایم" نفسه حول مجتمع استرالیا البدائي بدایات القرن 20، ولعلنا كباحثين أنثروبولوجيين جزائريين قد نستفيد من دراساته فيما يتعلق بالممارسات الشعائرية ولكن ما يتوجب علينا الوقوف عنده هو الإختلاف الجوهري بين المجتمعات التي قام بدراستها ومجتمعنا الجزائري، فالشعائر التي استدعت "دوركايم" إلى تفكيك أدوار أنساقها ونعتها بالطقوس قد لا تكون كذلك لما يفكك الباحث الأنثروبولوجي جماعات شعائرية في مجتمعنا، كتفسير شعيرة الحج مثلا والطواف حول الكعبة، كونها تعتبر عبادات وجزء منتظم في ركن من أركان الدين، لكن قد يستمد الباحث الأنثروبولوجي الحاذق تحليله انطلاقا من هذا الإختلاف بين الدين كتصور والتدين كممارسة وقد يتوصل إلى تفسير عديد المظاهر السوسيوثقافية في قالب الطقوس إذا ما تشابهت الممارسة مع ممارسات ذات صلة بالعادات والتقاليد، فلا يمكننا أن نخفي ممارسات الشعوذة التي تنطلق كممارسة في أولها التماسا لتحقيق غاية روحية معينة، يهوي بها أصحابها من الدين كمثال إلى التدين كواقع ممارس، وقد سبق أن تحدث عديد الباحثين الأنثروبولوجيين عن التشابه بين عديد ما يمارس في المجتمع المغربي كـ "وستمارك وغيرتز" اللذان فسرا الخوف من العين والتطير بممارسات تقترب إلى الممارسات في المجتمعات الوثنية على غرار قبائل جنوب شرق آسيا وهو ما يستدعينا كباحثين إلى ضرورة التقصي والعمل الإمبريقي الإثنوغرافي الجاد للتوصل إلى واقع الممارسة ومن ثم إعطاءها التفسير الذي يليق بها.كما يمكننا أن نستفيد من هذا المنظر بالنظر في ولائه الشديد لكل ما يميز انتماءه القومي، فقد كان وفيا للتراكمات التي سبقته من أبناء جلدته لمجتمعات متعددة، وباعتبار بلادنا الجزائر كانت مجالا لهاته الدراسات الغربية ذات النزعة الكولونيالية، على غرار دراسات "لوتورنو" و"هانوتو" لمجتمعنا الجزائري خاصة منطقة القبائل الكبرى، وقد اهتدى أو كما قال الباحث أحمد بن نعمان في كتابه "فرنسا والأطروحة البربرية" والذي أنصح القارئ بمطالعته: أن "دوركايم" اهتدى إلى نظرية تقسيم العمل من خلال ما توصل إليه سابقوه الذين ذكرنا في تفسير عديد الممارسات السوسيوثقافية كالتجمعات والتويزة وغيرها من ممارسات توحي بالنزعة التضامنية بين أبناء الجزائر، فقسم المجتمعات من خلالها وفق منظور التضامن الآلي الذي يميز المجتمعات الكلاسيكية، والتضامن العضوي الذي تتميز به المجتمعات الحديثة حسبه، وأعود لأقول بأني ذكرت هاته النقطة حتى يعي الباحث الأنثروبولوجي الجزائري أهمية العمل الميداني الإثنوغرافي، والذي يرتكز على قاعدة معرفية يكتسبها الباحث من البحث في التراكمات السابقة للتوصل إلى معرفة أنثروبولوجية أقرب إلى الصحة وقابلة للتعميم.

برونيسلاف مالينوفسكي

هو عالم أنثروبولوجیا بریطاني الجنسیة بولندي الأصول ولد في 7 أفریل سنة 1884 بمدینة كاراكاو في بولندا وبها درس وتحصل على درجة الدكتوراه في الطبیعة والریاضیات سنة 1908، إلاّ ّ أن قراءته مؤلفات السیر "جیمس فریزرFrazer" وخاصة منها كتاب الغصن الذهبي، وتأثره بها، دفعه إلى الاتجاه نحو دراسة الأنثروبولوجیا، فسافر إلى إنجلترا سنة 1910 لیلتحق بجامعة لندن للعلوم الاقتصادیة ویدعم تكوینه في هذا الاختصاص وكان له ذلك على ید "سلیجمان Seligman" "ووستر مارك Wester Mark" و"ریفرزRivers" و"هوبهاوس Hobhouse" وبعد ست سنوات من 1914إلى 1920 قضاها في أسترالیا وأنجز خلالها دراسته عن جزر التروبریاند، عاد مجددا إلى أنجلترا لیتولّى تدریس الأنثروبولوجیا بجامعة لندن ویشغل أول كرسي ینشأ لهذا العلم أي الأنثروبولوجیا بها سنة 1927 وقد تتلمذ على یدیه كل من "رایموند فیرث" و"إیفانز بریتشارد"، وذاع صیت "مالینوفسكي" فوقعت دعوته مرات عدة أستاذا زائرا في عدد من الجامعات الأمریكیة، وأثناء الحرب العالمیة الثانیة

خیر الإقامة بالولایات المتحدة الأمریكیة أستاذا بجامعة "ییل Yale".من أهم مؤلّفات "مالینوفسكي" یمكن أن نذكر:

- سكان الأرجوناوتس في غرب المحیط الهادي" 1922

- الجریمة والعرف في المجتمع البدائي" 1926

- الأسطورة في علم النفس البدائي" 1926

- الجنس والكبت في المجتمع البدائي" 1927

- النظریة العلمیة للثقافة" 1940السحر والعلم والدین" 1948

توفي مالینوفسكي في 14ماي سنة 1942 بنیوهیفن في الولایات المتحدة الأمریكیة.[v]

إسهاماته في الحقل الأنثروبولوجي

یعد مالینوفسكي مؤسس الأنثروبولوجیا الاجتماعیة بناء على دراساته التي أنجزها حول شعوب المحیط الهادي، وإليه أیضا یعود الفضل في تركیز قواعد الاتجاه الوظیفي، وقد عارض النظریات التطوریة المبكرة في الأنثروبولوجیا لیؤكد أهمیة التفسیرات الوظیفیة للظواهر الاجتماعیة الثقافیة ویبرز التداخل بین عناصر الثقافة أو النسق الاجتماعي ویبین أن وظیفة هذا النسق تكمن في العمل على إشباع الحاجات النفسیة والاجتماعیة أولیة كانت أو ثانویة أو مشتقة وفق التصنیف الذي اقترحه لها، هذا فضلا عن كونه اختبر نظریات التحلیل النفسي من منظور ثقافي مقارن، وإلیه یعود الفضل في تأسیس الوظیفة التداولیة القائمة في المجتمعات البدائیة بالتناقض مع الوظیفة المرجعیة التي كانت تجري في اهتمامات اللسانیانیین، فهو الذي أثار مسألتین مركزیتین في التحلیل التداولي:

-الأولى: فاعلیة إنجازیة بعض الأفعال في اللغة المستعملة.

- والأخرى: مسألة المرجعیة التي لا تزال تثیر كثیرا من النقاش، ولعل أهم ما تخرج به نظریة التداولیة التطبیقیة في تحلیل الخطاب هو مفهوم "المسكوت عنه".

ولعل الناظر إلى الثقافة العربیة وبالخصوص في العهد الإسلامي، یجد تفوق الحضارة الشرقیة على نظیرتها الغربیة الحدیثة، التي عرفت في العصر الحدیث فقط، وعلى ید" مالینوفسكي" و"فیرث" وغیرهما من منظري الدرس اللساني في الفكر اللغوي الغربي، بید أننا نزعم أن علماء الحدیث النبوي، كانت لهم الید الطولى في إشارتهم لأهمیة السیاق، من خلال دراستهم لأحوال الحدیث شكلاً ومعنى، وذلك من أجل استنباط الأحكام الفقهیة[vi].

وإن كان ما كان، فلا یمكن إغفال الدور الذي لعبه "مالینوفسكي" في الحقل الأنثروبولوجي، حیث كان من السباقین إلى تبني البحث المیداني، والاعتماد على تقنیة الملاحظة المباشرة والمعایشة، في دراسته للمجتمعات، فقد وظف هذا المنهج في دراسته للوظائف التي تضطلع بها الأسطورة في الحیاة الیومیة "للبدائي"، وذلك من خلال معایشته للسكان الأصلیین في جزر"التروبریاند" الواقعة في الشمال الشرقي بغینیا الجدیدة، حیث أتقن لغتهم، وشاركهم طقوسهم، وصاحبهم في رحلاتهم، وقد أصدر عدة أبحاث تخص سكان هذه الجزر منها "أخلاق وعادات المیلانیزیین".

وقد خلص الباحث "عامر السدراتي"، إلى أن "مالینوفسكي" حاول البرهنة على أن الحكایات التي تكون فلكلور "الأهالي" لا یمكن فصلها مبدئیا عن السیاق الاجتماعي والثقافي للحیاة القبلیة، فالأفكار والأحاسیس المتضمنة في الحكایة لا تثار فقط أثناء سرد الحكایة، بل عند كل عرف وقاعدة أخلاقیة یتم استحضارها، بل وفي كل طقس، فالأسطورة "لیلیو" تقدم نموذجا للقیم الأخلاقیة للنظام السوسیولوجي للمعتقدات السحریة، یقول "مالینوفسكي": "الأسطورة لیست حكایة عادیة، ولا محاولة للتفسیر العلمي في شكله البدائي، ولا عمل فني ولا وثیقة تاریخیة، إنها تؤدي وظیفة أساسیة ترتبط بطبیعة التقالید واستمراریة الثقافة، بالموقف الإنساني من الماضي"[vii]، ویمكن شرح هذا من خلال دراسة سالفة لي حول المجتمع التیمیموني، حیث اتضح جلیا من خلال احتفالیة السبوع بزاویة الحاج بلقاسم، أن الأفراد لا یزالون یسردون تلك القصص القدیمة للرجال الصالحین، ویستحضرونها، بل یجعلون منها تقلیدا، وقد بنیت في مقامها الأول على قصة منام الشیخ بلقاسم، الذي كان مدرسا للقرآن الكریم، ورأى رسول الله في منامه فأصبح سعیدا بذلك وجمع تلامذته آمرهم بالتحضیر لإحتفالیة یقرأ فيها القرآن ویذكر فيها الله ویطعم فيها الطعام ویوزع على عابري السبیل والفقراء والمساكین.

وفي الأخير وجب أن نعترف كباحثين أنثروبولوجيين بأن "مالینوفسكي قد:

- أسس لمفهوم "المعایشة" لدراسة الثقافة الشعبیة" "الفلكلور".

- وأكد على استحالة فصل الأسطورة عن الطقوس، وبالتالي عن الثقافة.

راد كليف براون

حاول "راد كلیف براون" أن یطور الأنثروبولوجیا الاجتماعیة إلى علم طبیعي یقوم على الدراسة العلمیة المقارنة للأنساق الاجتماعیة عند الشعوب البدائیة، حیث أسهم إسهاماً كبیرا في دراسة البناء الاجتماعي وأنساق القرابة، یعد هو و"مالینوفسكى" المؤسسین لمدرسة الأنثروبولوجیا البریطانیة الحدیثة.

- ألف كتاب: "جزر الاندمان" سنة 1922

جمعت مقالاته العلمیة ومحاضراته في ثلاثة كتب:

- "البنیة والوظیفة في المجتمع البدائي" سنة "1952

- "علم طبیعي للمجتمع" 1957.

- "المنهج في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة".

راد كليف براون العالم الأنثروبولوجي

إن الحدیث عن هذا العالم هو الحدیث المباشر عن البنائیة الوظیفیة، وهي تمثل اتجاها یذهب إلى أن غایة المجـتـمـع، هـي الحفاظ على النظام الإجتماعي، وتأكید ثباته النسبي واستمراریتُه، وبالمثل یكون هدف كل مكون من مكونات البناء، وكذلك الطریقة التي ترتب وتنظم بها هذه المكونات، هو تحقیق النظام والتوازن الإجتماعي.

یـرى "راد كلیف براون" أن البنـاء یتـألف مـن كائنـات إنسـانیة، وأن كلمـة "بنـاء" تشـیر بالضـرورة إلـى وجـود نـوع مـن

التنسـیق والترتیـب بین "الأجـزاء"، التي تـدخل فـي تكوین "الكل" الـذي نسميه "بنـاء،" وكذلك یوجـد روابـط معینة تقـوم بـین هذه "الأجزاء" التي تؤلف "الكل"، وتجعل منه بناءا متماسكا متمایزا، وبمقتضى هذا الفهم تكون "الوحــدات الجزئیـة" الداخلة في تكوین "البنـاء الإجتماعي،" هي "الأشـخاص"، أي أعضاء المجتمع الـذي یحتـل كل مـنهم مركـزاً معیناً، ویـؤدي دوراً محدداً في الحیاة الإجتماعیة، فالفرد لا یعتبر جزءاً مكوناً في البناء، ولكن أعضاء المجتمع من حیــث هم "أشــخاص"، یدخلون كوحدات في هذا البناء، ویدخلون في شبكة معقدة من الروابط، فــ "رادكلیف براون" یستخدم مفهوم البناء الإجتماعي بمعنى واسع، لأنه یدخل فیه كل الروابط الثنائیة التي تقوم بین شخص وآخر، مثل العلاقة بین الأب والإبن، أو العلاقة بین الشعب والدولة، وغیرها.ویرى "راد كلیف براون" كذلك، أن البناء الإجتماعي لیس إلا مجموعـة مـن "الأنسـاق الإجتماعیـة،" والأنساق هي الأجهزة أو الـنظم التي تتفاعل فیما بینها داخل إطار البناء الكلي الشامل، والنسـق عبـارة عـن عـدد مـن النظم الإجتماعیـة التـي تتشـابك وتتضـامن فیمـا بینهـا في شكل رتیـب مـنظم، كما أن النظام عبارة عن قاعدة أو عدة قواعـد منظمـة للسـلوك، یتفـق عليهـا الأشـخاص وتنظمهـا الجماعـة داخـل البنـاء.[viii]

یرى "راد كلیف براون" أن علاقة النظم بالبناء علاقة ذات شطرین:

- علاقة النظام بأفراد الجماعة داخل البناء الإجتماعي.

- علاقة النظام بسائر النظم الأخرى التي تتعلق بالنسق وبالبناء الإجتماعي.

فمثلاً النسـق القرابـي یتـألف مـن عـدد مـن الـنظم المتعلقـة بـه، كنظـام التوریـث والنظـام الأبـوي والنظـام الأمـوي وهكـذا، ومـن مجموعـة الأنسـاق القرابیـة والإقتصـادیة والسیاسـیة والعقائدیـة وغیرها، یتـألف البنـاء، ویمیز "راد كلیف براون" بین "الصورة البنائیة"، و"البناء الواقعي،" فالصورة البنائیة هي الصورة العامة أو السویة لعلاقة من

الروابط، بعد تجریدها من مختلف الأحداث الجزئیة، رغم إدخال هذه التغیرات في الإعتبار، أما البناء الواقعي فهو البناء من حیث هو حقیقة شخصیة، وموجودة بالفعل، ویمكن ملاحظتها مباشرة، والبناء الواقعي یتغیر بسرعة واستمرار، بعكس الصورة البنائیة التي تحـتقظ بخصائصها وملامحهـا الأساسیة بدون تغییر، لفترات طویلة من الزمن، وتتمتع بدرجة من الإستقرار والثبات، أما بخصوص الوظیفیة فیرى فكرة الوظیفة التي تطبق على النظم الإجتماعیة، تقوم على المماثلة بـین الحیاة الإجتماعیة والحیـاة البیولوجیة، فالوظیفة هي الدور الـذي یؤدیـه أي نشـاط جزئي في النشـط الكلي الذي ینتمي إليه، وهكذا تكون وظیفة أي نظام اجتماعي هي الدور الذي یلعبه في البناء الإجتماعي، الـذي یتألف مـن أفراد الناس الـذین یرتبطون ببعضهم الـبعض، فـي كل واحد متماسك عـن طریـق علاقات اجتماعیة محددة.[ix] مارغريت ميد:

مارغريت ميد:مارغریت مید

ولدت "مارغریت مید" في السادس عشر من شهر كانون الأول عام 1901م في فیلادلفیا بولایة بنسلفانیا، كان والدها ویدعى إدوارد مید یعمل أستاذا للعلوم الاقتصادیة في كلیة الأعمال بجامعة بنسلفانیا، وهي عالمة الإنسان الأمریكیة التي قضت حیاتها في دراسة الشعوب الذین یعیشون على الجزر البعیدة في المحیط الهادئ، ذهبت إلى ساموا، وإلى غینیا الجدیدة مرات عدة، حیث درست خمسة شعوب منفصلة هم:

- المانوس.

-الأرابیش.

-المندوغومور.

- الشامبولي.- الإتامول.

وذهبت كذلك إلى "بالي" لدراسة سكانها وقد قامت بذلك لأنها أرادت دراسة حیاة الشعوب الأخرى، وعلى وجه الخصوص أولئك الذین كان اتصالهم بالحضارة الغربیة لا یزال ضعیفا، وهي لم تذهب إليهم لتملي عليهم ما ینبغي أن یقوموا به حسبها، بل لترى كیف یمكن لمجتمعها أن یتعلم منهم؟[x]

مارغيت ميد العالمة الأنثروبولوجية

لقد ركزت مید على ما یمكن للفرد اكتسابه من الثقافة التي ینتمي إليها، باعتبارها المتحكم الرئیس والأساسي في تكوین شخصیته، وقد وجدت الإختلاف واضحا في علاقة التنشئة المجتمعیة للأفراد بالسلوك المستقبلي للأفراد، ففي مجتمع الأرابیش یكون تكوین الفرد سلیما حیث لا یراعون في ذلك بین الذكورة والإناثة، فیكون الفرد منتظما في سلوكه حین بلوغه سن المراهقة خادما لقومه، في حین یحدث عكس ذلك تماما في مجتمع الموندوغومور حیث تكون فیه خلاصة التنشئة عنف الأفراد اتجاه بعضهم بعض، لمبالغتهم في معاملة الفرد حین تنشئته على أنه غیر مرغوب فیه حسب ذكورته أو أنوثته، فلا یستطیع فرض نفسه في مجتمعه (الذكوري أو الأنثوي)، إلا من خلال سلوكه السلوك العنیف الذي یثبت من خلاله جدارته بالمكانة التي یصبو إليها، وبالرغم من عدم تركیز المجتمعین على أنوثة الفرد أو ذكورته إلا أن الإختلاف واضح في النتیجة، وهو ما یؤكد تأثر نفسیة الأفراد بمن حولهم، فقد یكونون سببا في تكوینه رجلا صالحا في مجتمعه، أو عكس ذلك تماما.

وتعود "مید" للمجتمع الشامبولي لتجد الأنثى متمیزة لما تملكه من إحساس، یتفوق عن إحساس الرجال، وهي بإحساسها هذا تفرض نفسها في مجتمعها بتكوینها للعلاقات القرابیة وكسبها للعدید من الأفراد ممن هم حولها، على عكس الرجال الذین ینهمكون في تحقیق المكانات على حساب بعضهم بعض، ولا یمكن أن نفصل ما وجدته مید في هذا المجتمع بما جاء في كتاب العالم الألماني باخوفن" حول الأم، بأن أساس تكوین القرابات یرجع إلى الأم، فهي المصدر الأول لسلالات الإنسان، وقد ارتكز كثیرا على دراسات "هیرودیت،" التي بینت أن المرأة هي أصل نسب الإنسان منذ قبل العصور الهیلینیة (أي قبل القرن الرابع للمیلاد وحتى موت الإسكندر المقدوني في 323سنة قبل المیلاد)، حیث یرى بأن الآلهة التي جاءت على ذكر حضارات سابقة كالحضارة الفرعونیة (الحضارة الإیزیسیة) جاءت كلها بصیغة الأنثى، كآلهة الأرض والحرب وغیرها، وقد بقیت هاته النظریة معزولة في

ظل ما تعرضت له من نقد، إلى أن أكدها "لویس مورغان"، في رسالته "عصبة الإیروكیز"، حیث اهتدى إلى فكرة العشیرة، من خلال دراسته لقبائل الهنود الحمر، حیث وجد النسب عندهم والعلاقات والحكم، مرتبط بنسبهم الموحد، الذي یرجع إلى الأم الأولى الأصل، والأمر نفسه في الهندوسية أو كما قال "غاندي" أحترم البقرة لأنها أمي.[xi]مما سبق وجب أن أقول بأننا كباحثين أنثروبولوجيين قد نستفيد من هذا الطرج إذا ما ركزنا الملاحظة ودققناها كباحثين حاذقين يهمهم ما وراء الظاهر، فالملاحظ البسيط لا يرى ما يراه الأنثروبولوجي وإن اشتركوا نفس الزمكان، بل إن الأنثروبولوجي يتوجب عليه النظر إلى ما وراء الممارسة، ففي مرات نزولي إلى عديد المناطق من جزائرنا العميقة صادفني مصطلح "النيف" والذي يتحدث به الكثير من أنساقنا المكونة لمجتمعنا خاصة في شقها الرجولي أو الذكوري، وهنا أقودكم إلى مسألة الجندر من منظور أنثروبولوجي، وقد يتساءل القارئ هنا: من يتسيد على من؟ وتجيبنا الممارسة الفعلية بأن لا سيد على الآخر هنا، بل كل يقوم بدور معين، ذكرا أو أنثى أو بالأحرى رجلا أو امرأة، لتحقيق "النيف" كقيمة سوسيوثقافية، إذ يتصرف كل من الرجل والمرأة وفق ما يمليه المجتمع لتحقيقه كقيمة مثلى تمارس فيها المرأة ممارسات متعددة، تجعل من الرجل يفتخر بأنها جزء منه ومن عائلته وقبيلته وعرشه وبلده وهكذا دواليك، ويتواجد في المنظومة السوسيوثقافية أيضا مصطلح "الواجب" والذي تتقسم فيه الأدوار بين الرجال والنساء فالجميع يتحدث عن أن فلانا "دار الواجب"، لكنك في وليمة معينة أو زيارة ما كما تسمى في الجنوب الغربي على سبيل المثال: وليتحقق إطعام الناس الغداء قبل صلاة الظهر بالضبط أو العشاء قبل صلاة العشاء بالضبط، تلعب فيه المرأة دورا حاسما كجندي خفاء، وأي خلل في دورها يعصف بمصطلح الواجب الذي يفتخر الرجل ويتغنى به أمام الرجال، وأستغل الفرصة لأنصح نفسي وكل أنثروبولوجي جزائري بضرورة تعلم العربية واكتسابها لما فيها من قيم تعكس ما تفضلت به قبل قليل، إذ تتضمن العبارة العربية إذا ما قال القائل مثلا: "يحيا الرجال" النساء الفحلات أيضا، وهو ما يندر ملاحظته في لغات أخرى.

مارسيل موس

مارسيل موساشتهر "مارسيل موس" في عالم الأنثروبولوجيا بعد أن اهتدى إلى وضع ثلاث مستويات للبحث العلمي في الميدان الأنثروبولوجي يجب الإرتكاز عليها للوصول إلى حقائق علمية قابلة للتعميم:

- الإثنوغرافيا (الدراسة التفصيلية للعادات).

- الإثنولوجيا، (جانب الخبرة الذي يلي الإثنوغرافيا ويتيح مجال المقارنة بين الثقافة المدروسة وسائر الثقافات).

- الأنثروبولوجيا (تعني المسعى النظري الفلسفي القابل للتعميم بعد دمج الدراسات الميدانية بالإنتاج النظري).[xii]

مارسيل موس العالم الأنثروبولوجي

إن الأنثروبولوجيا ومن خلال دراستها لجانب الإتصال، فهي تحاول تحليل العلاقات الإجتماعية، إنطلاقا من آليات الإتصال المختلفة بين الأفراد والجماعات، وذلك من خلال محاولة فهم تمثلات الأفراد واعتقاداتهم اتجاه ما يتخذونه رمزا لهم، وهو ما ركز عليه "مارسيل موس" في دراسته لقبائل "الميلانيزيا" بالمحيط الهادي، والتي تعد دراسة انثروبولوجية بامتياز، حيث اهتدى إلى أفكار مخالفة للرأي السائد قبله (ما يعرف بالتطورية المادية)، بعمله الإمبريقي الميداني المتميز، فأصحاب النزعة المادية لطالما ربطوا اتصالات الأفراد ببعضهم البعض، بنزعة حب التملك، منذ بدايات الإنسان الأولى وصولا إلى أبشع صورها (رأس المالية).

إن "مارسيل موس" ومن خلال دراسته للمجتمع الملانيزي، أكد على وجود آليات إتصال أسمى، لا علاقة لها بحب التملك أو الثروة، نظام تبادلي إقتصادي قائم على الهبة، يجعل من الشخص الميناليزي مدينا لمجتمعه منذ ولادته، فأولى الهبات المقدمة له هي حليب أمه ومني أبيه، وهو يتراوح بين الذكورة والأنوثة، بحسب إرادة المانح، لينطلق في حياة رمزها الإتصالي الأول الهبة، فكلما قدم له شيئ من أحد أفراد قبيلته فهو مدين له إلى أن يهبه هبة في المقابل، وقد عبر على هذا النوع من الإتصال "دور كايم" بالإتصال الآلي (التضامن الآلي)، والذي لا يقتصر على نظام الهبة فقط، بل على سبيل المثال: وفي مجتمعنا الجزائري يطلق عليه نظام التويزة، وهي شكل من أشكال التعاون بين الأشخاص، لتحقيق أهداف معينة كبناء المنازل، أو حفر الآبار (الفقارة في منطقة أدرار وتيميمون وعين صالح وبني عباس)، أو تنقية الطرقات والمزارع والكهوف من الرمال (يقال لها بالزناتية آفراك)، أو جني المحاصيل جماعيا، حيث لا يحصل المتعاونون على المقابل المالي، بقدر حصولهم على الرضا النفسي فالمجتمعي.

قائمة المراجع:

- كلود ليفي شتروس، الأنثروبولوجيا البنيوية، ت. مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، سوريا، 1977.

- إيميل دوركايم، في تقسيم العمل الإجتماعي، ت.الجمالي حافظ، المكتبة الشرقية، بيروت، لبنان، 1982.

- Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, in Sociologie et anthropologie, Paris, france, 1950.

[i] https://www.aranthropos.com/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86/

[ii] أنظر: یونس الوكیلي، “الأنثروبولوجیا الفرنسیة.. دراسات ومراجعات في تراث إمیل دوركایم ومارسیل موس.”

[iii] أحمد مصطفى خاطر، الخدمة الإجتماعیة وتنمیة المجتمع الریفي (رؤیة نظریة وواقعیة)، المكتب الجامعي الحدیث،

الإسكندریة، ،1990، ص 112.[iv] أرمان ماتلار، التنوع الثقافي والعولمة، ت. خلیل أحمد خلیل، دار الفارابي، لبنان، ط1، 2008.

[v] أنظر: موقع مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث.

[vi] مرتاض عبد المالك، تداولیّة اللّغة بین الدلالیّة والسیاق، مجلة لسانیات، مركز البحوث العلمیة والتقنیة حول تطویر اللغة العربیة، الجزائر، م10 ،ع10، ص ص 80-61.

أنظر أيضا: لخضر لغزال، سیاق الموضوعات وأھمیته في تصنیف صحیح ابن حبان، مجلة الممارسات اللغویة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، م10،ع1 ،ص ص 142-109.

[vii] أنظر: عامر السدراتي، حول نظریة الوظیفة الثقافیة للأسطورة عند "مالینوفسكي"، موقع أنثروبوس.

[viii] بیرتي ج بیلتو، دراسة الأنثروبولوجیا المفهوم والتاریخ، ت. كاظم نور الدین، دار الحكمة، بغداد، العراق، ط1، 2010.

[ix] فیلیب لابورت تولرا. جان بیار فارنیيه، إثنولوجیا أنثروبولوجیا، ت. مصباح الصمد، مؤسسة مجد الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط1، 2004.

[x] أنظر: مارغریت مید الجزء الأول، موقع أنثروبوس.

[xi] نتیجة جیماوي، نظام القرابة بالمجتمع (ماهیته وأهمیته ووظائفه)، مجلة التغییر الإجتماعي، جامعة بسكرة، الجزائر، ع4، 2017، ص338.

[xii] يونس الوكيلي، تراث الأنثروبولوجيا الفرنسية، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 2016.

-

ماذا استفدتم من الدرس أيها الطلبة الأعزاء؟

-

يرجى الضغط على رابط الزوووم

-