المحاضرة رقم 3: أنثروبولوجيا الجزائر

Section outline

-

الهدف من المحاضرة:

إن محاضرة أنثروبولوجیا الجزائر موجهة إلى طلبة السنة الثانية لیسانس، وتهدف إعطاء الطالب فكرة معمقة وشاملة عن تاریخ الجزائر الثقافي وتنوع الدراسات الأنثروبولوجیة وتمایزها، والممارسات السوسیوثقافیة للمجتمع الجزائري الذي یعد نتاجا لعدید الحضارات المتداولة على منطقة المغرب العربي والمغرب الأوسط خاصة (الجزائر(، حيث يتم تقديم الدروس على موقع الجامعة، في إطار مشروع التعليم الإلكتروني عن بعد (E-learning)، ويمكن أن يتواصل الطالب مع الأستاذ عبر الإيميل الخاص بالأستاذ لتوطيد العلاقة الإتصالية المعرفية أكثر فأكثر، وإليكم ما قترحته من برنامج وفق منهجيتي الدائمة المرتبطة باحترام البرنامج ومحاولة تحويره وفق خصوصية مجتمعنا الجزائري المتميز سوسيوثقافيا.

مدخل مختصر إلى تاريخ الحضارة الجزائرية

الدراسات الفرنسية للمجتمع الجزائري إبان إحتلال الجزائر

الهوية الجزائرية بين التنوع والتجانس

اللغة ودورها في تماسك المجتمع

القيم الدينية والتماسك الإجتماعي

المخرجات:

نحاول أن نتوصل بالطالب في الأخير إلى:

- فهم معنى تاریخ الجزائر الثقافي.

- التمییز بینما إذا كانت الدراسات الثقافیة التي تناولت المجتمع الجزائري (موضوعیة، أو ذات خلفیة ایدیولوجیة).

مدخل مختصر إلى تاريخ الحضارة الجزائريةإن وجود الجزائر كما نعرفها اليوم، يرجع الفضل فيه إلى تراثها، الذي خلدها عبر الأزمنة منذ إنسان العصر الحجري القديم الذي يشهد عليه معلم ”كاف أبوبكر” شمالي قرية "أولاد ميزاب" ببلدية الدحموني شرق مدينة تيارت، وهو محطة للرسومات الحجرية الصخرية الشاهدة على العبقرية الفنية للإنسان لفترة ما قبل التاريخ، وذلك ما بين 6000-1000 قبل الميلاد حسب البطاقة التقنية لهذا المعلم، ثم"حضارة كلمناطة" "الإنسان الأشولي" المرحلة التطورية حيث تحول الإنسان المنتصبHomo erectus للإنسان العاقل Homo sapien وكذا الحضارة الأبيرو مغربية والقبور الميغاليثية التي تشهد على الغنى التراثي لوطننا، بالإضافة إلى معالم الحضارة النوميدية والمخطوطات المخلدة لها بداية من سنة 203ق م، وصولا إلى الحضارة الرومانية والتي واجهها الأمازيغ بكل قوة، لدرجة أنهم استطاعوا أن يوقفوا امتدادها والتي تعود إلى القرن الرابع الميلادي ق 04 م، ثم الحقبة الإسلامية التي أثرت التأثير الكبير في تشكيل التراث الروحي المعنوي، من عادات وقيم للمجتمعات المغاربية ككل، بداية بتأسيس الدولة الرستمية بتيارت سنة 150هـ، ثم الدولة الفاطمية سنة 296هـ، ثم الدولة الزيرية فالحمادية ببجاية، فالزيانية بتلمسان من 1200م حتى 1500م، وصولا إلى العثمانيين، ثم الإستدمار الفرنسي الذي حاول طمس كل مخلفات الحضارات سالفةالذكر المادية منها والروحية، حتى يُصير من الجزائر فرنسية من خلال أكثر من 130 سنة إحتلالا لأراضينا الطاهرة.

إن الفرنسيين كانوا آنذاك يعتبرون أنفسهم ورثة شرعيين للرومان في احتلالهم لأراضينا وأن من حقهم أن يعودوا إلى هذه الديار بعد غياب دام خمسة عشر قرنا، فلا عجب بعد ذلك أن يكون الفرنسيون طوال عهد الإستدمار قد كرسوا جهودهم في البحث التاريخي والتنقيب عن الآثار، لإحياء ذكرى روما والإشادة بمميزاتها الحضارية في الجزائر القديمة.[i]

وبالتالي فالحديث عن تاريخ الجزائر هنا هو محاولة التطرق الى جانب التاريخ الثقافي، ولا يمكننا التحدث عن المجتمع الجزائري الحالي إلا بالمرور على عديد التقلبات والصراعات والمكافحات التي صنعت الثقافة الجزائرية الحالية، ولقد تفطن العديد من العلماء الجزائريين إلى ضرورة الإهتمام بتاريخ الجزائر وكتابته، حتى يتسنى للأجيال معرفة مكانتهم وأهميتهم بين الثقافات العالمية المتمايزة، ولقد ذكر مبارك الميلي في كتابه تاريخ الجزائر، أنه تلقى العديد من التهاني والتشجيعات من عديد المناضلين الذين جاهدوا لتبقى الجزائر متميزة بثقافتها خاصة في عهد الإستدمار الفرنسي الذي حاول فرنسة كل ما هو جزائري، ويذكر مبارك الميلي أن الشيخ عبد الحميد ابن باديس كتب له تعقيبا على منجزه "أخي مبارك، إذا كان من أحيا نفسا واحدة كأنما أحيا الناس جميعا، فكيف بالذي أحيى أمة كلها، ماضيها وحاضرها وحياة مستقبل أبنائها، فلا يكفي والله عملك أن تشكره الأفراد ولكن يكفيك، أن تشكرك الأجيال، وإن كان هذا في الجيل المعاصر قليلا، فسيكون في الأجيال القادمة كثيرا..... وأنا بدوري أشكرك".

ولقد سار بعد الإستقلال على النهج السالف شيخ المؤرخين السيد أبو القاسم سعد الله، والذي ذكر في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي إلى ضرورة كتابة تاريخنا بأيدينا حتى يتسنى لنا توثيق الحقائق ومسح التزييفات، وقد انتقد الذين يتذمرون من التزويرات والتلفيقات الواقعة في كتب التاريخ التي تناولت الجزائر والتي معظمها تعود لكتاب كولونياليين، ودعا إلى ضرورة البحث العلمي في مجال التاريخ المحلي لصناعة وعي ثقافي متين لأجيال الجزائر المستقلة.[ii]

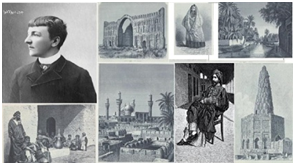

الدراسات الفرنسية للمجتمع الجزائري إبان إحتلال الجزائردراسة "روني كابي" 1824-1828:

يعتبر "روني كابي" من أوائل الفرنسيين الذين نزلوا بأرضنا الجزائر، حيث كانت تقاريره وكتاباته توحي بأن الجزائر الشاسعة مساحة جنوبا باتجاه افريقيا، هي بوابة حقيقية للتوغل إلى افريقيا، وهي بذلك ذات أهمية كبيرة من ناحيتين حسبه:

- الأهمية التجارية الكبيرة.

- تراثها المعنوي الحافل.

وقد عنيت دراسته بتمويل كبير من الإدارة الفرنسية، وكانت نتيجتها أن قدم خريطة للجزائر وجنوبها الكبير، التي تمثل أكثر من 80% من مساحة الجزائر، والتي اعتمدها الفرنسيون للتوسع لاحقا، كما كانت تقاريره قاعدة لتأليفات هامه على رأسها مؤلف "دوماس" بعنوان "الصحراء الجزائرية"، وبتشجيع من الماريشال "بيجو".

"بربروجر" "مؤسس المكتبة الفرنسية العامة" ببلادنا الجزائر:

طرح هذا الفرنسي الكولونيالي فكرة إنشاء مكتبة عامة فرنسية في الجزائر، حتى يستغلها الضباط والمترجمون كأدوات عمل لازمة لمهمتهم في الجزائر، ولم يكن "بربروجر" مكتف اليدين، بل كان ملازما لتحركات العسكريين في مناطق الجزائر المختلفة منذ دخول الإستدمار سنة 1830، حيث اهتم بجمع الوثائق والكتب والمخطوطات من الأماكن التي تم تدميرها من طرف العسكريين من مساجد وزوايا، وقد استمر في رحلاته هاته لأكثر من خمس سنوات جمع فيها عديد المخطوطات والكتب والوثائق، إلى أن صدر قرار تأسيس المكتبة العامة بالجزائر العاصمة، وأذن لـ "بربروجر" بتولي إدارتها سنة 1936.

وبعد سنين ليست بالكثيرة وبالضبط بعد القضاء على ثورة الأمير عبد القادر سنة 1848، تم الإستلاء على مكتبته، التي كانت تحتوي على ذخائر المخطوطات العربية الإسلامية، كما تم نهب محتويات مكتبة الشيخ الحداد بعد القضاء على ثورته أيضا سنة 1871، وصودرت ونقلت إلى المكتبة العامة بالجزائر العاصمة، وبعد إقتراب استقلال الجزائر قامت الإدارة الفرنسية ، بحرق المكتبة العامة حتى لا ينتبه الجزائريون لتحويل ونقل محتوياتها الهامة، وهو في حد ذاته تمويه ذكي مدروس.

"كوفي" "والتنقيب عن الآثار":

يعتبر هذا العسكري الأثري أول من سمح له في الجزائر من طرف المستعمر بالتنقيب في آثار وتاريخ الجزائر، فقد اهتم بدراسة القباب والمساجد وطريقة بنائهما، واختلاف أشكالهما، وكذا مواقعهما وتأقلمهما مع المناخ والبيئة، وانطلق في عمله هذا منذ 1831، وقد كان الغرض الأول من هذا التنقيب، خدمة الإيديولوجية الفرنسية الإستدمارية مكان الإسلامية، ويتجلى في الآثار الرومانية من كل من جميلة وتيمقاد التي نقب عنها كوفي نفسه واكتشفها، بالإضافةإلى الاثار المتوزعة في مناطق الجزائر الشاسعة، التي نقب وحافظ عليها المستدمر فيما بعد، باعتباره الحفيد الأكبر للرومان، وامتدادا له في أراضينا الجزائرية الطاهرة.

شارل فيرو" والنزعة "البربرية":

يعد "شارل فيرو" نموذجا لذلك الطراز الخاص من المثقفين الموسوعيين الفرنسيين الذين عاصروا المراحل الأولى من احتلال فرنسا للجزائر، ومثلما سنرى، فإنه ترعرع في أوساط الجيش ودوائر الشرطة هناك، ثم لفت الأنظار مبكرا إلى شدة اهتمامه بمختلف مظاهر الحياة الجزائرية، حيث نجده قد رصد فنونها الشعبية، وسجل لهجاتها وتقاليدها، ودرس آثارها المعمارية الإسلامية، ووجه فوق كل ذلك اهتماما كبيرا إلى دراسة التاريخ العربي والإسلامي في منطقتنا المغاربية، ثم انخرط في سلك الحياة السياسية والدبلوماسية حتى قادته مسئولياته إلى ليبيا كقنصل لبلاده فيها، حيث أقام بها فترة طويلة.

إن أشهر دراساته التاريخية عن بلادنا الجزائر الكتاب الذي خصصه لدراسة عشر من المدن الجزائرية، من بينها جيجل وبجاية، وعنابة، وسطيف، وتبسة، دراسة مونوغرافية وافية مفصلة، غير أن دراساته عن الجزائر لم تقتصر على الميادين السالفة؛ بل نراه يخصص أبحاثا أخرى عن قبائلها، ولهجاتها المحلية، ويضع دراسة نحوية في اللغة البربرية، كما نراه يكب على محاولة لوصف الطراز المعماري الذي يميز مساجدها وقصورها خصوصا في قضاء قسنطينة، أو يدرس بعض جوانب الحياة العثمانية في الجزائر، وقد أفرد فيرو كتابا خاصا تناول فيه عددا من شخصيات الاستشراق والمترجمين الفرنسيين الذين سبقوه إلى ميدان دراسة العالم العربي، حيث استعرضهم واحدا واحدا منذ حملة نابليون على مصر في نهاية القرن الثامن عشر حتى احتلال فرنسا للجزائر، وهو ما يؤكد وفاءه لأجداده المستدمرين، واعتبارهم فاتحين (استخدامه مصطلح الفتح الفرنسي)، مقابل طمس هوية السكان كمسلمين وتركيزه على التقسيم العرقي من خلال مصطلحي (البربر، والعرب)، وساعده في هذا اتقانه كما أسلفنا لعديد اللغات العربية والبربرية والتركية.[iii]

الهوية الجزائرية بين التنوع والتجانساللغة ودورها في تماسك المجتمع (اللغة العربية نموذجا)

إن اللغة العربية كما يعلم الجميع تتكون من أكثر من إثنى عشرة مليون كلمة، محتلة الرتبة الأولى من بين اللغات، ولكن مسألة حياتها وموتها (اللغات الحية واللغات الميتة)، تبقى مرهونة بمدى استخدامها في التواصل الواقعي والمواقعي، وذلك بتكثيف التواصل بها تحدثا (كتابة وصوتا وصورة)، ولسنا ندعو إلى الإنغلاق على لغتنا وفقط، بل إن الإطار الذي نصب فيه هو إطار تميزي عن الآخر المختلف بلغتي التي أنتمي إليها.

وبالتالي فإننا كأنثروبولوجيين جزائريين، نحاول البحث في مواطن التميز في لغتنا، والتشجيع على الإستثمار في هاته المواطن حتى تظهر في بسيطة اللغات العالمية كلغة من لغات العالم الحية.

إن اللغة العربية ليست مجرد كلمات وألفاظ، بل هي ذلك الجانب الهام في الثقافة، ونحن كأنثروبولوجيين لا بد أن نتناول هاته المسألة بدقة، فهي كما تستطيع توحيد الأفراد، فقد تساهم في إحداث العكس، فاللغة لم توجد للتواصل فحسب، بل هي التي تميزني عن الآخر المختلف، وهي جزء من هويتي ولساني الذي توارثته جيلا فجيل، وقد تناول موضوعنا هذا عديد العلماء والباحثين في مجال العلوم الإجتماعية والإنسانية، كمالك ابن نبي الذي طور معرفته باللغة العربية، حيث راجع كل كتبه المترجمة للغة العربية وشرع بالكتابة وإلقاء المحاضرات بها، والجابري الذي انتقد العقل العربي من خلال تناول علاقة اللغة بالفكر في الثقافة العربية، ومحمد الغزالي الذي رأى ما لم يره غيره، واعتبر بأن اللغة العربية لم تنفصل عن الإسلام مذ طلعت على العالمين شمسه، كجزء منه يقوى ويضعف بضعفها،وأحيل الجميع إلى الوقوف على هاته العبارة والتمعن فيها جيدا حتى نفهم القصد، فالعربية كلغة ليست هي قوة الدين الإسلامي ولا قوة أي دين آخر، بل هي قوية بالدين، وما قاله الشيخ الغزالي لا يخرج عن السياق الذي قال به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يوما، بأن العربية تزيد في مروءة المرء مع الإيمان القطعي بأنها لا تكون كذلك، وقاعدة الإسلام غائبة.

يتضح مما سبق بأن الأنثروبولوجيا تبحث دوما في العلاقة الوطيدة والحتمية بين اللغة كنظام ونسق هام في المجتمع، ودورها في تشكيل الثقافة وتحديد الهوية، وقد اعتبرها مالك ابن نبي من أهم أساسات وركائز المجتمع بل أكد على ضرورة الإعتناء بها كإرث شفهي يميز المجتمعات عن بعضها، وقد شدد على أنه لم يحدث أن تطورت أمة معينة وحضارة ما بلغة غيرها، وأن تعطيل اللغة يندرج ضمن تعطيل الأفكار والذي يشبه تعطيل الغرائز بالنسبة للكائنات الحيوانية، ما يؤدي بها إلى الإنقراض،[vi] وبالتالي فإن وجود اللغة في المجتمعات المختلفة، وفي منظوماتها الثقافية كائن منذ وجود الإنسان، ما يجعل الأنثروبولوجيين يهتمون بها كأرضية خصبة لمواضيعهم الأنثروبولغوية إن صح لي التطفل على المصطلحات وتلقيبها بما تفضلت.

القيم والتماسك الإجتماعي

القيم والمجتمع:

يتطلب منا كباحثين أنثروبولوجين التعامل مع القيم كأداة أولية متحكمة في استقرار المجتمع وترابطه وتماسكه، من خلال التركيبة القيمية المتفق عليها من طرف الجماعات الإنسانية في محيط أو مجال زمكاني معين، إنه ذلك البعد السوسيوثقافي، الذي يجعل منها الشطر الرئيسي في تكوين الثقافة لأبناء المجتمع، وهو بذلك ينطلق حيث انتهت وآلت إليه دراسات علم اللسانيات، التي تهتم بموضوع اللقيم باعتبارها كيانا يحدد هوية الأفراد ويميزهم عن غيرهم من أبناء جلدتهم.

ومنه فالأنثروبولوجيا تهتم بالقيم كركيزة هامة مؤسسة للعلاقات ومحددة للسلوكات الإجتماعية بين الأفراد والجماعات، من خلال ما يحتويه هذا البناء من جزئيات مكونة، تشمل العادات والتقاليد والدين واللغة وغيرها مما توارثه الأبناء عن الأجداد، وتوافق عليه المجتمع.

وبالتالي كيف تستطيع القيم أن تحافظ على استقرار وتماسك المجتمع، من خلال هاته الجزئيات سالف ذكرها؟

مفهوم القيم:

یعرفهـا شـوارتز Schwart بأنهـا المعتقـدات حـول الأمـور والغایـات وأشـكال السـلوك المفضـلة لـدى الناس، توجه مشاعرهم، وتفكیرهم، ومواقفهم، وتصرفاتهم، واختیاراتهم، أي المعيار الذي ينظم علاقاتهم بالواقع والمؤسسـات والآخرین وأنفسهم والمكان والزمان، وتســــــوغ مواقفهم وتحــــــدد هویتهم ومعنى وجودهم، إذ تتصـــل بنوعیـة السلوك المفضل لمعنى الوجـــــود وغایــاتــــه، من خلال تعریفه نجـــد أن القیم في نظره تخدم مصلحة كیان اجتماعي، سواء كان فردا أو جماعة، وكلامه الآتي یوضح فكرة، القیم تمثل الاستجابة للمتطلبات العالمیـة الـثلاث:

- إحتیاجـات الأفـراد ككائنـات بیولوجیـة.

- مسـتلزمات تنسـیق التفاعـل الاجتمـاعي.

- متطلبـات الأداء السلس والبقاء على قید الحیاة ."

وقد اقترح " شوارتز " سبع أنواع تحفيزية متميزة من القيم نذكرها كالآتي:

- قيم التقارب الإجتماعي: وهي تعمل على حماية أو تعزيز رفاه الآخرين.

- قيم المطابقة التقييدية: معاقبة النفس حين تحفز إجراءات تحتمل إلحاق الأذى بالآخرين، وانتهاك القواعد.

- قيم التمتع: تتمثل في إشباع السرور الحسي والعاطفي.

- قيم تحقيق النجاح الشخصي من خلال إثبات الكفاءة.

- قيم النضج: وتتجسد فيالتقدير والتفاهم، وقبول الذات والآخرين والعالم المحيط.

- قيم التوجيه الذاتي: تتمثل في التفكير المستقل، والعمل على الإختيار بين المواقف.

- قيم الأمن: تعمل على إحداث السلام والوئام، واستقرار الجماعات فالمجتمع.[vii]

مستويات الدين:

للدين مستويات في حياة الأفراد والمجتمعات، عرفتها البشرية أفرادا وجماعات إما كاملة أو ناقصة لكنها لم تكن منعدمة تماما، وهذه المستويات هي التي يتم تناولها من طرف الباحث الأنثروبولوجي :

مستوى الشعور:

إن الشعور بالارتباط الديني هو أول مراتب الدين لدى الأفراد والجماعات "الشعور الفردي والشعور الجمعي"، وهو مستوى قائم في نطاق الأحاسيس والعواطف والوجدان ليقر بتهيّئِ الإنسان لاستقبال الطبع الديني،ُ وحين نلتفت إلى ما كتب حول مصادر الدين لدى الإنسان ندرك حقيقة هذا المستوى من خلال وجود مصدر "الخوف"، والخوف كظاهرة غريزية تمثل لُبّ الامتداد الديني داخل النفس البشرية، ولقد كتب "ماكس نوردوNourdau.M " عن الشعور الديني قائلا: "هذا الإحساس أصيل يجده الإنسان غير المتدين، كما يجده أعلى الناس تفكيرا، وأعظمهم حدسا وستبقى الديانات مابقيت الإنسانية.

كما صرح أيضا العديد من العلماء والباحثين عن حقيقة هذا الشعور وثباته في تجاربهم الخاصة أثناء تعاملهم أو مواجهتهم لمواقف دينية، ومن بين هؤلاء مثلا نجد "توكفيلTocqueville de. A " الذي يعترف قائلا "إنني لست مؤمنا لكن أيا كان الإيمان الذي أشعر به، إلاّ أنني لم أستطع مطلقا من أن أحمي نفسي من شعور عميق عند قراءة الإنجيل".

كما يعتبر "ج زيملSimmel.G "" الدين إيقاعا للنبض الداخلي للإنسان، وهو يرى بشكل جاد جدا وجود الشعور الديني الذي لايمكن حسبه أن يختفي أو أن يأفل، مع تأكيده على الدور الفعال لهذه المشاعر الدينية في حركية المجتمعات وديناميكيتها.

وهكذا كتب الكثيرون ممن لا يمكن عدهم أو حصرهم عن هذا الخضوع الوجداني للأفراد والجماعات نحو ما يوصف بالدين، ومن ثمة فمستوى الشعور هو المستوى القاعدي الذي لايمكن للإنسان أن يكتمه أو يداريه أو ينفيه، لأنه يتصف بالجبرية والحتمية التي لاتقاوم، ولذلك كان هذا المستوى هو مدخل المنتقدين للفكر الإلحادي والقائلين به فها هو أحد هؤلاء المنتقدين "مارسيا إليادEliade.M " يعلن قائلا: " يمكن القول تقريبا إنه عند أولئك المحدثين الذين أعلنوا أنفسهم لا متدينين، كانت الديانة والميثولوجيــــــا خفيتين في ظلمات لاشعورهم".

ولقد كرر "الغزالي" في كتابه "إحياء علوم الدين" عبارة "إستفت قلبك" فيما يتعلق بالأحكام والتشريعات الدينية الإسلامية، وهي الدالة على وجود الترابط والإتصال والتجانس بين القاعدة الشعورية والمستوى السلوكي لدى كل فرد.

ويجمع "كانط Kant.e" أصحاب هذا المستوى الشعوري للدين في مقولته: "إنه لاينبغي البحث عن الدين خارجا عنا، بل في داخلنا".

مستوى الإعتقاد:

وهو المستوى المتعلق بالقناعات الفكرية الواضحة والمباشرة، وهي ماقد يعبٓر عنه الإنسان ويصرح به في أقواله، وهو أيضا ما يمكن أن يحجبه أو يعكسه حسب رغبته أو حالته، إلا أنه يعد أول أشكال التعبير عن البعد الديني لدى الفرد، كما يدلّ هذا المستوى على الموقف الشخصي المبني إما عن التقليد والمحاكاة وإما عن الفهم والتفكر والإقتناع، والإعتقاد مستوى نسبي متغير وغير ثابت بالضرورة، فالفرد قد يصبح معتقدا في شيء ويمسي معتقدا في غيره، ومن بين العلماء والباحثين الذين وقفوا عند هذا المستوى في تحديد معنى الدين "ميشيل ماييرMayer.M " في كتابه "تعاليم خلقية ودينية"، بل قد يمثل مستوى الإعتقاد لدى البعض محور الدين ولُـبّه وهو العنصر الأسمى الــذي يبرز إنسانية العنصر البشري في علاقته مع الدين، لأنه يعتمد على العقل والتأمل والتدبر والتفكر مما يتميز به الإنسان على غيره، ويجعله واعيا بقراراته وسلوكاته.

مستوى الممارسة:

وهو المستوى العملي والفعلي "التطبيقي" للأفكار المعتقد بها والأحـــاسيـس الشاعر بها، غير أن هذا المستوى أكثر من سابقه "الإعتقاد" نسبية وتغيرا، لأن هناك العديد من الناس من يقف عند حدود المستويين السابقين، ولذلك تطلق غالبا في الكثير من المجتمعات عبارة "المتدينين الممارسين practitioners Religious" و"المتدينين غير الممارسين practitionersNon-religious" ولقد كان هذا المستوى هو الآخر محور العديد من التعريفات وجوهرها في تحديد ماهية الدين، وهو ما نلاحظه عند: "شاتلChatel " فيكتابه "قانون الإنسانية"، و"إميل برنوفBurnauf.E " في كتابه علم الديانات، و"ريفل Revel"" في كتابه "مقدمة تاريخ الأديان".

إذن فالدين يكون ظاهرة نفسية حينما يكون في المستوى الأول، ويكون ظاهرة فكرية فلسفية حينما يكون تصورا واعتقادا... .إلخ، ومستوى الممارسات هو الجزء المادي من الدين والمظهر الخارجي له، كما أن له من الأهمية ما يجعل "أليكس دي توكفيل Tocqueville de" يجزم قائلا: "إنني لا أتصور مطلقا أنه من الممكن الحفاظ على وجود الدين دون ممارسة خارجية" إلا أنه لا يتفاءل بالإكثار منها، بل يدعو للحد منها والحفاظ على ما يعتبر ضروريا لاستمرار العقيدة ذاتها.

كما يعرف "راد كليف براون Brawn.C.R " الدين في هذا الإطار لينظر إليه على أنه التعبير بشكل أو آخر عن حالة الإحساس بالإعتماد والتبعية لقوى خارجه عن أنفسنا، ويرى من ذلك أن التعبير الأساسي عن هذا الإحساس هو الشعيرة، وكذلك كانت هذه الممارسات والسلوكات معقل تعريف "سانت جيمسJames.S " للدين والذي صرح هو الآخر بضرورتها وأهميتها قائلا: "إن العقيدة التي لا تدور حولها أي شعائر أو طقــوس تموت لأنها تكون وحيدة منعزلة، ومن ناحية أخرى فإن الشعـائر والطقوس المجردة من كل اعتقاد ديني، ليست من الدين في شيء".

مما لاشك فيه أن للشعائر والممارسات أهمية كبرى في فهم الدين، أما الممارسات فقد تكون شفوية كالتسبيح في الإسلام والتعميد في المسيــحية وشعـائر التلقين والأدعية..وغيرها، كما قد تكون جسدية كالإستحمام في مياه النهر المقدس عند الهنود، والوضوء في الإسلام....وغيرها، وهناك من العلماء من جمع بين مستويين، كما فعل "Raville" بين المستوى الشعوري والمستوى السلوكي، وفــعل "جيمس فريزرFrazer.J" بين المستوى الإعتقادي والمستوى السلــوكي، ومثل ذلك وصف به "ج. ميلتون ينجرYenjer.M.J" الدين بكونه نظام معتقدات وممارسات "...وغيرهم، وكذلك "دوركايم" في تعريفه المشهور للدين.

وأمام تعدد مستويات الدينّ واختلاف مفهومه بين الباحثين، مما أكد لدينا مقولة "كلمنت وبWebb.C.C " بأن "الدين لايمكن تعريفه"، لا يسعنا في أبحاثنا ودراساتنا إلا أن نأخذ بما نصح به "جيمس فريزرFrazer.J " قائلا بأن: "كل ما يستطيع أن يقوم به الباحث في هذا المجال هو أن يحدد بدقة ما يعنيه بكلمة "الدّين"، ثم يعمل على استخدام هذه الكلمة عبر مؤلّفه بالمعنى الذي حدده منذ البداية لأنه لايوجد موضوع اختلفت فيه الآراء َّمثل موضوع الدين، ولذا يستحيل الوصول إلى معنى للدين يرضي الجميع.[viii]

قائمة مراجع المحاضرة:

- نور الدین طوالبي، الدین والطقوس والتغیرات، ترجمة وجيه البعیني، عویدات للنشر والطباعة، بیروت- باریس، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط1، 1988.

- كتابي محمد السویدي حول بدو التوارق، وكذا مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري.

- مقدمة ابن خلدون.

- بیار بونت ومیشال ایزار، معجم الإثنولوجیا والأنثروبولوجیا.

- Augustin Bernard: «Enquête sur l’habitation rurale des indigènes de l’algérie»

imprimerie orientale fontana fréres, Alger, 1921.- Augustin Bernard: «L'évolution du nomadisme en Algérie», N. Lacroix, Annales de

Géographie, Année 1906, Volume 15, Numéro 80, pp. 152-165.- http://www.persee.fr Le: 04/02/2008.

- Danièle Jemma-Gouzon, «VILLAGES DE L’AURÈS Archives de pierres», Éditions

L’Harmattan-Paris, 1996.- ÉMILE DERMENGHEM: «Le culte des saints dans l’islam maghrébin», Éditions

Gallimard, France, 1954.- ÉMILE DERMENGHEM: «Le Pays d’Abel, Le Sahara des Ouled-Naïl des Larbaa et

des Amour», Librairie Gallimard, 1960.- Fanny Colonna, «Aurès/Algérie 1935-1936», Photographies de Thérèse Rivière, OP.

- UAlger et Éditions de la Maison des Sciences de L'homme- Paris, 1987

Fanny Colonna, «Les versets de l’invincibilité, Permanence et changements religieux

dans l’Algérie contemporaine», Presses de la fondation nationale des sciences politiques, Paris 1995.- François Laplantine, «La description ethnographique», ouvrage publié sous la

direction de François Singly, NATHAN UNIVERSITE, Paris 1998.- Germaine Tillion, «Le harem et les cousins», Éditions du Seuil, Paris 1966.

- Germaine Tillion: «Il était une fois l’ethnographie», Éditions du Seuil, 2000.

- Jean Copans, «L’enquête ethnographique de terrain», ouvrage publié sous la direction de François Singly, NATHAN UNIVERSITE, 1998.

- Jean MORIZOT: «L’Aurès ou le myte de la montagne rebelle», Éditions L’Harmattan, Paris1991.

[i]https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJRCDVsMtfzCIApSUk24lQ;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzgEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1607213397/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.asjp.cerist.dz%2fen%2farticle%2f31305/RK=2/RS=pb0RS3.z2EnWUoqVz2ws7l8R9Ug-

[ii] أنظر كتابي: أبا القاسم سعد الله، كتاب تاريخ الجزائر الثقافي، ومبارك الميلي، كتاب تاريخ الجزائر.

[iv] مليكة صياد، الهوية الثقافية.. الماهية والمقومات الأساسية في خطاب البشير الإبراهيمي، مجلة بدايات، جامعة الأغواط، م2، ع2، 2020.

[v] بلقاسم سلاطنية , زينب شنوف ، الهوية الجماعية عند الشباب، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بسكرة، الجزائر، م15، ع2، 2015.

[vi] مالك بن نبي، مشكلات الحضارة – مجالس دمشق-، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط2، 2006.

[vii] Schwartz, S. H, universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries, In M. P. zanna (Eds.), advances in experimental social psychology, Vol 25, New York, 1992, p 1.

[viii] Nina Koivula, basic human values in the workplace, department of social Psychology, university of helsinki, vol 4, 2008, pp15-16.

-

يرجى منكم التطرق إلى الدراسات التي تناولت المجتمع الجزائر ثقافيا خاصة الدراسات الحديثة والخروج باستنتاجات اذكروها هنا في الدردشة، مع ذكر مدى استفادتكم منها

-